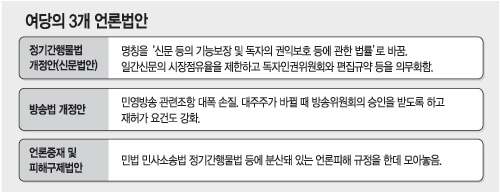

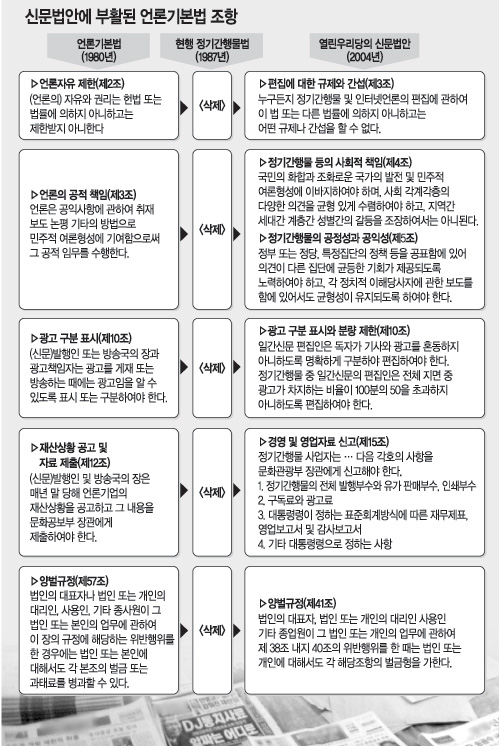

《5공 시절은 한국 언론의 암흑기였다. ‘보도지침’으로 상징되는 그 시대 한국 언론을 옥죈 것은 1980년 말 과도입법기구인 국가보위입법회의에서 제정한 ‘언론기본법’(언기법)이었다. 탄생과정부터가 비정상적인 이 법은 수많은 독소조항을 포함하고 있었다. 당연히 1987년 민주화 항쟁 직후 이 법은 폐지되고 현행 정기간행물법(정간법)으로 대체됐다. 역사는 돌고 도는 걸까. 아니면 극과 극은 통하는 걸까. 5공세력과는 정치적 출벌점이나 지향이 정반대인 현 집권세력이 국회에 제출한 정기간행물법 개정안(신문법안)은 5공 시절 논란이 됐던 언기법의 문제조항을 상당수 부활시켰다. 나아가 언기법에도 없는 새로운 신문규제조항까지 다수 신설해 ‘신(新) 언론기본법’이 아니냐는 우려를 낳고 있다.》

○言基法보다도 강화된 신고의무

언기법은 ‘(신문) 발행인 및 방송국의 장은 매년 말 당해 언론기업의 재산상황을 공고하고 그 내용을 문화공보부 장관에게 제출해야 한다’고 규정했다. 이것이 여당의 신문법안에서 ‘정기간행물 사업자는 신문사업에 관한 사항을 문화관광부 장관에게 신고해야 한다’는 조항으로 되살아났다.

신문법안의 ‘신문사업에 관한 사항’은 언기법의 ‘재산상황’보다 범위가 훨씬 넓다. 게다가 신문법안은 ‘기타 대통령령으로 정하는 사항’이라는 포괄적인 항목까지 규정하고 있어 권력이 마음만 먹으면 신고대상을 무제한 확대할 수도 있다. 권력이 사기업인 신문사의 경영과 영업을 속속들이 들여다보면서 직간접적인 통제를 할 수 있는 수단이 마련된 셈이다.

○5共 시절 악용사례와 헌법위반

5공 시절엔 신문사가 은행에서 돈을 빌릴 때도 문공부가 간여했다. 따라서 경영자료 제출의무는 권력이 신문사를 효과적으로 장악할 수 있는 도구였다. 그때나 지금이나 위헌론이 제기되는 것도 그 때문이다. 이 조항은 우선 영업의 자유를 침해한다는 비판을 받고 있다.

권영성(權寧星) 서울대 명예교수(헌법학)는 “기업엔 공개하기 어려운 영업비밀과 경영노하우가 있는데 이는 정부에 제출할 필요도, 정부가 요구할 수도 없다”고 말했다.

이 조항은 또 헌법상의 과잉금지에 어긋난다고 지적하는 사람들이 많다. ‘우월적 지위’를 인정받는 언론의 자유에 대한 규제는 최소한에 그쳐야 하는데, 오히려 일반 기업보다도 과중한 의무를 언론사에 지우고 있다는 것이다. 자유기업원의 최승노(崔勝老) 박사는 “정부가 신문법안과 같이 경영 및 영업 자료 제출을 요구할 수 있는 곳은 공기업 및 정부의 인가를 받은 사단법인과 재단법인뿐이다”고 말했다.

○言基法에도 없는 새로운 규제들

신문법안은 언기법에 있던 ‘광고 구분 표시 의무’를 되살리면서 광고 분량 제한 규정까지 신설했다. 일간신문 광고비율이 100분의 50을 초과하지 못하도록 한 것이다. 그러나 이에 대해서도 유일상(柳一相) 건국대 교수(언론학)는 언론자유 침해라고 단언했다. 광고게재도 편집권의 범위에 속한다는 것. 즉, 광고가 많고 적은지에 대한 판단과 그에 따른 대응은 전적으로 시장과 독자의 몫인 만큼 이것까지 법으로 강제할 수는 없다는 얘기였다.

또 강경근(姜京根) 숭실대 교수(헌법학)는 “언기법 제정 때도 광고 분량을 법으로 제한하는 방안을 검토했으나 결국 포기한 것은 바로 그러한 이유 때문인 것으로 알고 있다”고 전했다. 그 밖에도 신문법안엔 언기법에서도 볼 수 없었던 언론자유를 본질적으로 위협할 수 있는 새로운 규제들이 적지 않다. 전문가들은 △일간신문의 시장점유율 제한 △독자권익보호위원회와 편집규약 의무화 △의무불이행시 과태료 부과 등을 들고 있다.

○‘公的 책임’이란 가면과 독소조항

관련학자들과 법조인들이 가장 위험하게 생각하는 것은 신문법안 또한 언기법처럼 ‘공적 책임’이라는 명분으로 포장하고 있다는 점이다.

신문사의 자율영역인 공적 책임을 굳이 명문화한 이면에 순수하지 못한 정치적 의도가 깔려 있다고 생각하기 때문이다. 실제로 1987년 당시에도 언기법의 대표적인 독소조항으로 공적 책임 조항이 꼽혀 정간법에선 사라졌다.

권력이 공익성과 공공성을 빌미로 공공연히 언론자유를 유린했던 5공의 악몽 때문이었다. 권력이 보도 여부는 물론 기사의 방향 크기 배치까지 멋대로 정해서 내려 보낸 악명 높은 보도지침 역시 공익성과 공공성을 표방하곤 했다. 그리고 그것을 작성한 곳은 언론의 공적 책임을 강조한 언기법에 따라 신설된 문공부 홍보정책실이었다. 신문법안은 언기법보다 공적 책임을 더욱 심화시켜 규정하고 있다.

○“논조 획일화 의도가 담겨있는 법”

신문법안은 나아가 ‘정부 또는 정당이나 특정집단의 정책보도에 있어서 의견이 다른 집단과 각 정치적 이해당사자에게 균등한 기회를 보장하고 보도에 균형성을 유지해야 한다’는 조항까지 두고 있다. 공익성 공공성만큼이나 균등성 균형성도 각자의 입장의 따라 시각이 다를 수 있는 개념이어서 향후 심각한 분란을 야기할 가능성이 크다.

전문가들은 이 조항을 엄격하게 적용할 경우 오히려 신문의 다양성이 고사(枯死)될 것이라고 예상한다. 보수나 진보를 공개적으로 표방하는 정치신문은 물론 특정 종파를 홍보하는 종교신문도 만들 수 없게 된다는 것이다. 헌법재판소 사무처장 출신의 한 변호사는 “이 조항이야말로 모든 신문의 논조를 획일화시킬 수 있는 무서운 독소조항”이라고 말했다.

○사실상 규제·간섭의 길을 열었다

‘편집에 관하여 이 법 또는 다른 법률에 의하지 아니하고는 어떠한 규제나 간섭을 할 수 없다’는 신문법안의 조항도 언기법과 유사한 것으로 위헌 시비가 제기되고 있다. 이를 뒤집어 보면 신문법이나 다른 법률에 의해 편집에 관한 규제나 간섭을 할 수 있다는 의미가 될 수 있기 때문이다.

하지만 우리 헌법은 단 한 가지 사유로만 언론자유의 한계를 인정하고 있다. ‘언론 출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 안 된다’는 것이다. 허영(許營) 명지대 법대 석좌교수(헌법학)는 이 헌법조항에 대해 “언론자유를 규제하려는 입법자에게 한계를 정해준 것”이라며 “헌법에 적시된 사유를 벗어나 언론자유를 제한하는 것은 위헌”이라고 설명했다.

○신문법안은 모든 신문의 문제다

많은 전문가들이 신문법안에 대해 언기법 못지않게 악법이 될 소지가 있다고 경고하고 있다. 심재철(沈載喆) 고려대 교수(언론학)는 “효율적 통치를 위해 여론을 장악하고 반대의견을 묵살할 수 있는 언론환경을 만들려는 발상은 위험하다”고 말했다. 권력과 언론은 기본적으로 대립관계이므로 신문법안이 통과되면 권력은 언론을 통제하고 싶은 유혹에 빠지기 쉽다는 뜻이었다.

임상원(林尙源) 고려대 명예교수(언론학)도 “신문법안을 추진하는 사람들이 훗날 역사에 책임을 질 수 있을지 자문해 봐야 한다”고 말했다.

이제 시대가 바뀌었으므로 그것은 기우라고 주장하는 반론도 있다. 그러나 과연 언제까지나 권력의 선의(善意)에 기대할 수 있을지 의문이다. 현재 신문법안에 찬성하는 사람들조차 정권이 바뀐 뒤 지금과 똑같은 태도를 견지할 수 있을지 의심스럽다. 그러므로 신문법안은 그에 반대하는 몇 개 신문만이 아니라 모든 신문의 존립을 위협하는 문제라고 할 수 있다.

박현진기자 bright@donga.com

조용우기자 woogija@donga.com

與 ‘언론법안’ >

-

임용한의 전쟁사

구독

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

-

세종팀의 정책워치

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[與 ‘언론법안’]‘일부 신문 여론독점’ 근거없다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0