“이 여행은 첫 단추부터 잘못 끼워졌다. 늦잠을 자는 바람에 아침 식사가 제공되는 시간을 놓쳤고, 간신히 옷만 꿰질러 입고 서둘러 호텔을 나와야 했다. 설상가상으로 눈에 띄는 택시도 없었다. 하는 수 없이 여덟 블록이나 떨어진 버스터미널까지 터지기 일보 직전인 여행가방을 질질 끌고 가야만 했다.”

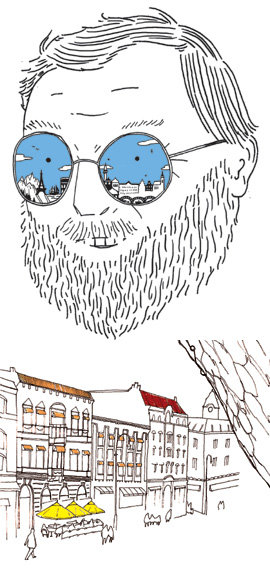

빌 브라이슨은 재미있는 글쟁이다. ‘나를 부르는 숲’(동아일보사) 등으로 국내에도 많은 팬을 보유한 저자는 영국에서 20여 년간 저널리스트로 일한 인물.

여행작가로 이름 높지만 과학이나 언어 등 관심 분야도 다양해 ‘세상에서 가장 해박한 관광 가이드’(뉴욕타임스)로 불리기도 한다.

‘발칙한 유럽 산책’은 그런 저자가 단단히 마음먹고 떠난 유럽 일주기다. 처음부터 난리법석이었지만 가만히 있을 수 없었다. “성인이 된 뒤 17년 중 15년을 아름다운 유럽대륙 가장자리에 있는 영국에서 살았지만 유럽 여행을 할 기회는 거의 없었다. 잠시 거쳐 갔던 일을 빼고는 이 땅을 제대로 밟아본 일도 없었다. 이제 잘못을 바로잡을 때도 됐다.”

시작은 노르웨이 함메르페스트. 오슬로에서도 버스로 서른 시간이나 가야 하는 북유럽 최북단 항구도시를 출발점으로 택한 이유는 딱 하나였다. 오로라. 갖은 고생에 16일이나 기다려 겨우 몇 분 ‘짠’ 하고 나타난 그 광경. “살면서 본 것 중 가장 아름다운 모습”을 선사한다.

하지만 저자가 진짜 여행을 즐기는 이유는 따로 있다. “아무리 너그럽게 생각해도 그 나라를 제외한 다른 곳에서는 전혀 히트할 가능성이 없는 대중가요도 듣고, 나와는 평생 연이 닿지 않을 사람들을 만나보고 싶었다. …낯선 곳에서 어리둥절해하는가 하면 매료되기도 하고, 실타래처럼 끝이 보이지 않는 이 근사한 대륙의 다양성을 접하고 싶었다.”

무엇보다 이 책은 그저 정보와 감상만 나열하는 여행기와는 선을 긋는다. 남들은 칭찬하기 바쁜 파리 편을 보자. 온종일 줄을 서야 하는 루브르박물관은 여행객에게 최악의 선택이다. “퐁피두센터는 합성수지로 만든 부유하고 우매한 인간상의 상징”이라며 프랑스에 감정 많은 영국인 기질도 숨기질 않는다. 불친절하고 더럽고 새치기도 빈번하고. 하지만 모름지기 그게 파리다. 더하지도 빼지도 않고, 있는 그대로 느낀 그대로 쓴다. 그 속에서 자연스럽고 솔직한 파리의 ‘진짜’ 매력이 드러난다.

‘발칙한 유럽 여행’은 멋들어진 풍경 사진 한 장 없는 밋밋한 여행서다. 하지만 책을 잡는 순간 놓을 수가 없다. 다음 날 일찍 일어날 계획이라면 잠자리에서 읽지 말길. 호텔에서 비누인 줄 알고 빨래했다 온종일 변기세척기 냄새를 풍기는 저자의 너스레는 상상 이상이다. 여행이 원래 그렇다. 실상은 고생이어도 지나면 추억이 되는. 그 ‘즐거움’을 제대로 일깨운다. 원제 ‘Neither here nor there.’(1992년)

정양환 기자 ray@donga.com

성매매 특별법 시행 논란 : 각계 표정-집창촌·유흥업소 >

-

오늘과 내일

구독

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

임용한의 전쟁사

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개