1일 아주대에 열대학(熱帶學)연구소가 문을 열었다. 한국의 첫 열대학연구소로 법학 생명과학 경영학 의학 등 여러 분야의 교수 16명이 창립 멤버로 참여했다. 연구소장을 맡은 이종찬 교수(아주대 의대 인문사회의학교실)는 “열대 지역은 자원 확보라는 실용적 이유에서도 꼼꼼한 연구가 필요한 곳인데 한국 학계의 열대에 대한 이해와 관심은 프랑스 인류학자인 클로드 레비스트로스의 ‘슬픈 열대’를 읽는 수준을 넘지 못한다”고 말했다.

이 교수는 “이런 한계를 극복하고, 체계적이고 융합적인 열대 연구를 위해 연구소를 설립했다”고 밝혔다. 그는 연구소 설립에 맞춰 아직 생소한 열대학을 알리기 위해 연구 성과를 담은 ‘열대와 서구’(새물결)를 최근 펴냈다.

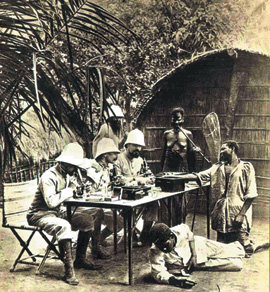

지리상의 발견 이후 서구가 열대를 어떻게 바라보고 규정했는지, 서구와 열대의 역학관계는 어떻게 변했는지 등을 각종 문헌을 통해 살핀 책이다. “서구는 열대를 발견함으로써 스스로의 정체성을 형성했다”는 이 교수의 해석이 우선 눈길을 끈다. 상대적으로 문명도가 떨어지는 열대를 발견한 뒤 유럽인들은 유럽과 열대를 ‘문명 대 야만’ ‘청결 대 불결’ 등 이분법으로 나눴고 이를 통해 스스로를 우월하게 여기기 시작했다는 것이다.

이런 관념을 식물지리학자들이 학문적으로 뒷받침했다. 19세기 독일의 박물학자 알렉산더 훔볼트가 라틴아메리카를 탐방하고 쓴 책을 비롯해 다양한 탐험 기록은 유럽인들의 열대 이해를 도왔다. 이 교수는 “이런 기록은 낭만주의 시대 문학과 예술에도 영향을 미쳐 대중에게 확산됐다”며 “열대 지역을 여행하는 유럽인들의 고통을 다룬 프랑스 작가 셀린의 소설, 타이티 여성의 피부색을 온통 까만색으로 칠한 고갱의 작품 등도 ‘문명 대 야만’의 이분법적 시각에서 나온 것”이라고 말했다.

이 교수는 “이렇게 서구가 만든 열대에 대한 이미지를 한국은 그대로 받아들였고, 스스로의 연구는 부족했다”면서 “그런 점에서 열대학 연구는 한국 학계에 만연한 서구 중심주의를 극복하는 계기로 삼을 수도 있다”고 말했다.

금동근 기자 gold@donga.com

성매매 특별법 시행 논란 : 성매매 신종 업태 >

-

기고

구독

-

벗드갈 한국 블로그

구독

-

글로벌 석학 인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개