[컬처 까talk]2030, 살롱문화에 빠지다

공공연구기관에서 일하는 최균 씨(39)는 ‘살롱’ 예찬론자다. 지난해 여름 살롱 활동을 시작한 그는 현재 5가지 살롱 모임에서 활동한다. 그는 “서로 다른 세계에 속한 사람들이 교류하며 생각의 지평을 넓힐 수 있다는 점이 살롱의 매력”이라며 “살롱 활동을 하며 영화비평가로도 살고 싶다는 꿈을 찾았다”고 말했다.

지난해 문을 연 소셜 살롱 ‘문토’는 1년 만에 27개의 모임을 진행하는 커뮤니티로 성장했다. 각 모임은 해당 분야에 조예가 깊은 멤버가 리더를 맡는다. 13일 오후 9시 이 살롱을 찾았을 땐 늦은 밤인데도 요리, 도시공학 등 모임 4개가 활발히 진행되고 있었다.

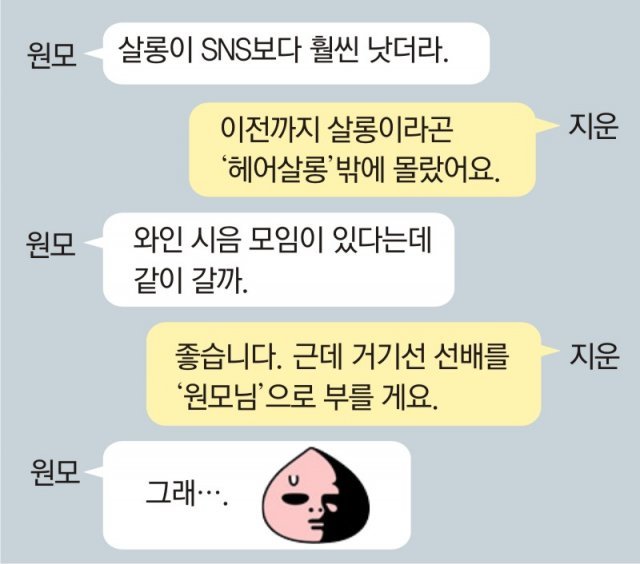

현장에서 살펴본 살롱 모임은 멤버들 대부분이 존칭을 썼다. 직업이나 나이도 특별한 경우가 아니면 따지지 않는다. 분위기도 리더가 일방적으로 진행하기보단 얘기를 나누며 공통의 관심사를 자연스레 찾아갔다. 에세이 살롱에서 만난 양수석 씨(41)는 “살롱에선 대학생과 대기업 간부도 진솔한 친구가 될 수 있는 게 장점”이라고 말했다. 음악 살롱에 참여한 의사 심예지 씨(32·여)는 “학창 시절 플루트를 연주했지만 까맣게 잊고 살았다”며 “살롱에 참여한 뒤 다시 옛 친구들과 클래식 앙상블 동아리를 결성해 연습 중”이라며 환하게 웃었다.

‘안전가옥’은 올 한 해 살롱 멤버들의 신작 발표회와 창작 워크숍 등이 70여 차례나 열렸다. 자유롭게 서로의 작품을 비평해주거나 공동작품을 구상해 결과물을 잡지로 내기도 했다. 살롱 자체적으로 공모전을 열어 신진 작가를 발굴하기도 했다. 살롱 멤버인 최수진 씨(23·여)는 “하반기 SF·판타지 공모전에 당선된 뒤 매일 퇴근하고 여기로 온다. 내년 상반기 출간이 목표”라고 말했다.

소셜네트워크서비스(SNS)의 단편적인 소통의 한계에서 벗어나고 싶은 심리가 반영됐다는 분석도 나온다. 직접 얼굴을 맞대는 ‘아날로그의 반격’인 셈이다. 안전가옥 단골인 윤여경 한국SF협회 부회장(소설가)은 “살롱에선 예기치 않은 만남과 의도치 않은 대화를 통해 새로운 영감을 얻는 일이 많다”며 “SNS에선 거의 불가능한 ‘입체적인 소통’이 주는 만족도가 높다”고 설명했다.

이지운 easy@donga.com·유원모 기자

컬처 까talk >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독

-

황형준의 법정모독

구독

-

‘트럼프 시대’ K방산의 도전

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김 여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0