20개 중 14개에 곰팡이 득실

워킹맘 A 씨(37)가 4일 자녀의 물놀이 장난감을 책상에 늘어놓으며 웃었다. “오리는 일곱 살 난 첫째가 어린이집에서 선물로 받은 거고요, 해바라기 물총은 네 살배기 둘째가 목욕할 때마다 자기 얼굴에 쏘면서 갖고 놀아요.”

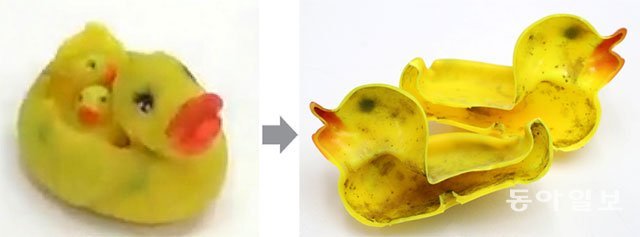

하지만 장난감 분해가 시작되자 추억에 잠겨 있던 A 씨의 표정은 딱딱하게 굳었다. 장난감 안쪽엔 하나같이 검은 곰팡이가 가득 피어있었다. 아기 고무오리(러버덕)를 누르자 ‘꿀럭’ 하는 소리와 함께 가래처럼 걸쭉한 물때가 쏟아져 나왔다. A 씨는 “쓰고 나서 말린다고 말렸는데…”라며 말을 잇지 못했다.

최근 러버덕으로 대표되는 유아용 물놀이 장난감 내부가 ‘세균 창고’라는 해외 연구결과가 알려지면서 부모들의 걱정이 커지고 있다. 동아일보 취재팀이 3∼7세 아동을 둔 가정 3곳에서 1∼4년간 사용한 물놀이 장난감 20개를 제공받아 내부를 살펴보니 14개에서 육안으로 뚜렷이 확인할 수 있는 곰팡이가 쏟아져 나왔다.

장난감 안을 손가락으로 만져보니 미끈한 세균막이 느껴졌다. 휴지로 살짝만 문질러도 검은 곰팡이가 묻어났다. B 씨는 “아이가 피부염으로 고생한 이유가 장난감 때문일 수 있겠다는 생각이 든다”고 말했다.

반면 곰팡이가 나오지 않은 장난감 6개는 물이 드나드는 구멍이 아예 없거나, 반대로 구멍이 커 사용 후 물기를 완전히 제거할 수 있는 것들이었다.

곰팡이가 눈으로 보일 정도라면 세균 오염은 더 심각할 수밖에 없다. 스위스 물과학기술연구소와 미국 일리노이대 연구팀은 스위스 가정에서 수집한 물놀이 장난감 19개 중 11개에서 곰팡이가 나왔다는 연구 결과를 지난달 국제학술지 ‘네이처’에 게재했다. 연구팀이 측정한 장난감 19개의 내부 1cm²당 평균 세균 수는 950만 마리였다. 장난감 1개당 세균 13억 마리꼴이었다.

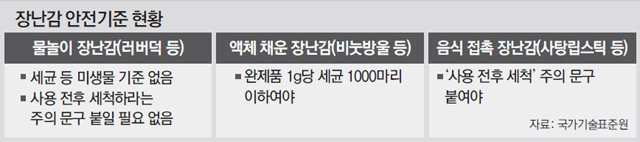

하지만 물놀이 장난감 포장지에선 어떤 주의 문구도 찾아볼 수 없다. 국가기술표준원의 완구 안전기준에 따르면 ‘사용 전후 세척하라’는 문구를 붙여야 하는 장난감은 사탕반지 등 ‘음식 접촉 장난감’으로 한정돼 있다. 당국은 2월부터 ‘액체를 채운 장난감’엔 세균 검출 기준(1g당 1000마리 이하)을 적용하고 있지만 이는 비눗방울 등 완제품에 포함된 액체만을 대상으로 한다.

엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 “물놀이 장난감 내부는 습도와 온도가 세균이 자라기 딱 좋은 ‘배양기’와 다를 바 없다”며 “장난감을 자주 교체하거나 아니면 삶아서 소독해도 망가지지 않는 재질로 만든 것을 골라야 한다”고 조언했다.

조건희 기자 becom@donga.com

동아가 해봤다:현장 기자의 멀티미디어 스토리텔링 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이기진의 만만한 과학

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]공천 개입, 인사 입김, 국책사업 관여… 끝없는 ‘명태균 아수라’](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130479926.1.thumb.jpg)

댓글 0