[생명운전 차보다 사람이 먼저다]<8>안전 사각지대 서울대 관악캠퍼스

“끼이익!”

얼마 전 서울대 관악캠퍼스 정문. 파란색 배달 오토바이 한 대가 학교 정문을 지나던 기자의 승용차 앞으로 치고 들어왔다. 앞차를 따라 시속 20km 정도로 서행하던 기자는 급히 브레이크 페달을 밟았다. 운전대를 잡은 기자의 등에 식은땀이 흘렀다. 옆자리에 앉았던 동료 기자는 본능적으로 창문 위 안전손잡이를 움켜잡았다. 기자의 승용차가 조금 더 빨랐다면 사고로 이어질 수 있었다. 교통안전 사각지대에 놓인 대학 캠퍼스의 실태를 단적으로 보여주는 모습이었다.

이 때문에 서울대 관악캠퍼스는 사람보다 차량이 먼저인 캠퍼스가 됐다. 이날도 정문에서 관악산 방향으로 520m 곧게 이어진 편도 2차로 도로는 1차로만 도로 기능을 하고 있었다. 오른쪽 끝 2차로에는 차량이 줄지어 서 있었기 때문이다.

주정차 차량은 횡단보도 주변까지 들어찼다. 횡단보도에서 10m 이내 지역은 도로교통법 32조에서 명시한 주정차 금지구역. 횡단보도를 건너려는 보행자와 차도의 운전자가 서로를 잘 확인할 수 있도록 만든 조항이다. 하지만 정문 앞뿐만 아니라 관악산 능선의 공대 앞, 경영대 주변 등 캠퍼스 전체 횡단보도에서 이를 지킨 주정차 차량은 볼 수 없었다. 심지어 경영대 앞에서는 학교 당국이 아예 횡단보도 바로 앞에 도색한 주차구획도 있었다. 그 자리에는 흰색 승용차 한 대가 자리해 있었다. 차량이 늘면서 캠퍼스 곳곳에 조금이라도 공간이 생기면 어김없이 ‘주차장’으로 전락했다.

캠퍼스에는 횡단보도를 비롯해 과속방지턱 같은 교통안전시설이 갖춰져 있다. 경영대 앞에는 최근 속도저감시설로 보급을 확대하고 있는 ‘고원식 횡단보도’도 마련돼 있다. 하지만 이들 모두 무용지물이었다. 서울대 내부 도로는 모두 법적으로 도로가 아니기 때문이다. 도로교통법의 적용을 받지 않는다. 내부에서 교통사고가 나더라도 사망이나 심각한 중상해 피해가 아니라면 경찰 조사도 받지 않는다. 아파트 단지와 공원처럼 대학 캠퍼스도 도로교통법이 미치지 못하면서 생긴 ‘도로 외 구역’이다.

○ ‘캠퍼스 교통사고’ 꾸준히 증가

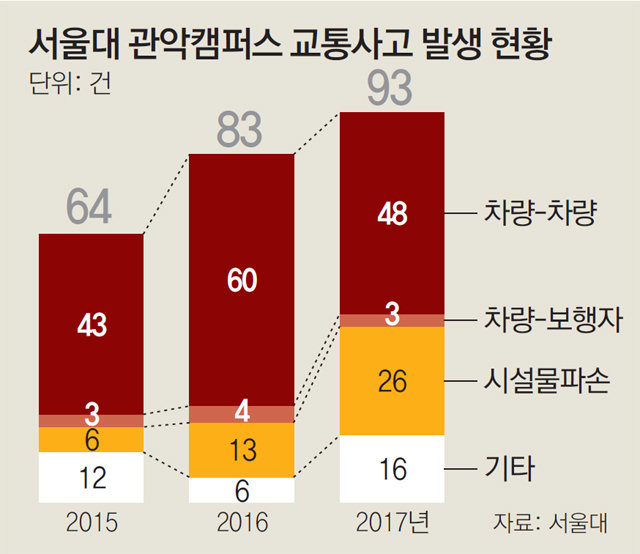

서울대가 집계한 지난해 관악캠퍼스 내 교통사고는 93건이었다. 2015년 64건, 2016년 83건이었다. 올해 1분기에도 20건이나 발생했다. 하지만 캠퍼스 내 사고는 대부분 경찰의 공식 교통사고 통계에는 포함되지 않는다.

해결책은 단순하다. 캠퍼스 내 차량 통행을 줄이는 것이다. 학생과 교직원의 대중교통 이용률을 높이는 것이다. 서울대는 학생에게는 주차 정기권을 발급하지 않고 캠퍼스를 단순히 지나가기만 하는 차량에는 1500원을 받으며 차량 통행 억제 정책을 펴고 있다.

서형석 skytree08@donga.com·최지선 기자

공동기획 : 행정안전부 국토교통부 경찰청 한국교통안전공단 손해보험협회 한국교통연구원 삼성교통안전문화연구소 tbs교통방송교통문화

개선을 위한 독자 여러분의 제보와 의견을 e메일(lifedriving@donga.com)로 받습니다.

생명운전 1000명을 살린다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0