응급실 ‘매 맞는 의사’ 매년 증가… 동아일보 의학전문기자 체험해보니

16일 전남 순천 모 종합병원에서 노모 응급의학과 과장이 응급실 환자 박모 씨(57)에게 막무가내로 구타를 당했다. 노 과장은 “환자가 다짜고짜 ‘날 아느냐’며 물어 ‘모른다’고 하니 갑자기 뺨을 때렸다”며 “나중에 환자 차트를 보니 2년 전 응급실에서 난동을 부려 경찰에 신고한 기록이 있었다”고 했다. 2년 만에 보복폭행이 일어난 것이다.

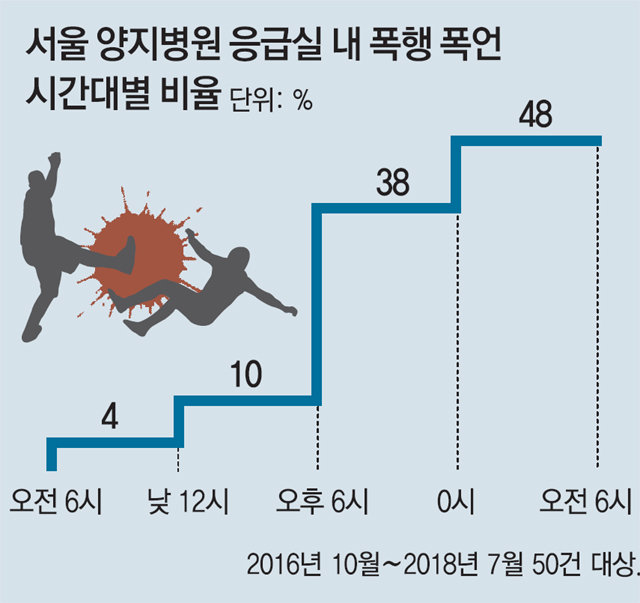

매 맞는 의사가 해마다 늘고 있다. 2016년 560건에서 지난해 893건으로 껑충 뛰었다. 올해는 상반기에만 500여 건에 달한다. 병원 내 폭행은 대부분 경찰에 신고하기 전 합의하는 경우가 많아 드러나지 않은 폭행 사건은 이보다 3, 4배 더 많을 것으로 보인다.

○ 주말 응급실은 ‘분노의 도가니’

유모 씨(27)는 친구와 소주 2병을 나눠 마신 뒤 갑자기 화가 난다며 술집 유리창을 내려쳐 손을 크게 다친 채 응급실을 찾았다. 이 경우 건강보험 혜택을 받지 못해 치료비가 두 배 정도 비싸진다는 병원 측 설명을 듣고는 분을 삭이지 못해 식식대며 계속 병동을 돌아다녔다.

대부분 응급실에서 목소리를 높이는 이유는 기다림을 참지 못해서다. 하지만 이는 응급실 체계를 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된다. 응급실은 은행처럼 오는 순서대로 진료하지 않는다. 위급한 1단계 환자부터 상태를 지켜만 보면 되는 5단계 환자까지 내부적으로 분류해 진료 순서를 정한다.

○ ‘친절한 안내’가 부족한 것도 문제

이 병원은 사설 경비원 4명을 두고 있다. 하지만 야간 근무 인원은 한 명이다. 출입관리와 순찰 업무를 하기에도 버거운 상황에서 술에 취한 환자를 상대하기에는 역부족이었다. 민간 병원에도 청원경찰을 의무 배치하자는 주장도 있다. 하지만 전국 500여 개 응급의료센터에 청원경찰을 배치하려면 2000∼3000여 명이 추가로 필요해 현실성이 떨어진다.

이진한 의학전문기자·의사 likeday@donga.com

동아가 해봤다:현장 기자의 멀티미디어 스토리텔링 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

동아리

구독

-

어린이 책

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[단독] 턱 높은 인도, 짧은 신호등…노인은 외출이 무섭다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/09/03/91806118.1.jpg)

댓글 0