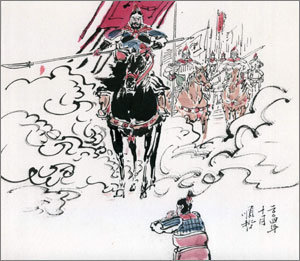

그런데 동쪽으로 달아나던 초나라 군사들이 정신없이 내닫기 이틀 만이었다. 멀리 동편으로 부옇게 먼지를 날리며 대군이 몰려오고 있었다. 자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고도 놀란다더니, 그때의 초나라 군사들이 그랬다. 놀라 무턱대고 달아나려다 다시 한번 바라보니 저희 편 깃발이라 구르듯 그리로 달려갔다.

마주쳐 오던 초나라 군사들이 도망쳐 오던 군사들의 말을 듣고는 그중 기장(騎將) 하나를 패왕 항우에게로 데려갔다.

“어떻게 된 일이냐? 성양은 어쩌다가 잃었느냐?”

패왕이 터질 듯한 노기를 억누르고 차가운 목소리로 물었다.

“전영의 아우 전횡이 5만 대군을 모아 성을 에워싼 바람에……”

“닥쳐라! 전횡의 군사라면 나도 들은 말이 있다. 저들은 5만이라 떠벌이지만 실제로는 갈까마귀 떼 같은 농투성이 3만에 지나지 않는다 하였다. 두텁고 높은 성을 의지하고 있는 너희 1만이면 넉넉히 지킬 수 있었다.”

패왕이 드디어 참지 못하고 목소리를 높였다. 그 기장이 기어들어가는 목소리로 변명을 보탰다.

“거기다가 성안에 남아 있던 제(齊)나라 놈들이 성 밖의 적과 내통하여 밤에 몰래 성문을 열어주는 바람에…”

“내 줄곧 손길에 인정을 남겨 그것들을 살려준 걸 걱정했더니 끝내 그리되고 말았구나. 이제 다시 성양이 내 손에 떨어지면 제나라 종자는 아무도 살려두지 않으리라!”

항우가 그렇게 말하고 이를 부드득 갈더니 다시 그 기장을 노려보며 물었다.

“성을 빠져나온 것은 너희들뿐이냐?”

“남문으로 한 갈래가 더 빠져나갔습니다. 아마도 팽성을 바라고 달아났을 것입니다.”

“그럼 제왕(齊王)은 어찌 되었느냐?”

“워낙 순식간에 성이 떨어지고 홍수처럼 적이 밀려들어 살필 경황이 아니었습니다. 난군 중에 죽었다는 풍문이 있으나, 저희 가운데 직접 보거나 들은 사람은 없습니다.”

그러자 패왕은 불이 뚝뚝 듣는 듯한 눈길로 그 기장을 노려보며 꾸짖었다.

“과인이 너희 1만을 성양에 남긴 까닭은 성과 아울러 제왕 전가(田假)도 지키라는 뜻이었다. 특히 네가 부장(副將)으로 이끈 철기 500은 일이 있을 때 무엇보다 먼저 제왕을 보호하라 일렀는데, 어찌하여 제왕이 죽었는지 살았는지도 모르고 홀로 도망쳐 오느냐?”

그제야 패왕의 마음을 읽은 그 기장이 몸을 부들부들 떨며 얼른 대답을 하지 못했다. 패왕이 길게 기다려 주지 않고 좌우를 돌아보며 엄하게 명령했다.

“여봐라. 이자를 끌어내어 목 베어라. 과인이 세운 왕이 모두 전가와 같은 꼴이 난다면 앞으로 누가 과인에게서 제나라의 왕위를 받으려 하겠는가?”

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

발리볼 비키니

구독

-

인터뷰

구독

-

병을 이겨내는 사람들

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷四. 흙먼지말아 일으키며](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[횡설수설/이진영]무모한 ‘계엄 망상’ 언제 싹 텄을까](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130724326.2.thumb.jpg)

댓글 0