이 단어의 양쪽 어깨 위엔 '가장'과 '부양자'란 이름의 '원죄'(原罪)가 올라타 한평생을 짓누른다.

자신의 의지와 무관한 주사위 던지기에서 '1번'으로 결정된 사람들. 이들은 어떤 어려움과 어떤 긍지를 보듬고 이 시대를 살고 있는가.

최근 한 '49년차 장남'의 고백을 담은 '대한민국에서 장남으로 살아가기'란 책이 베스트셀러에 오르면서, 이 시대의 형과 아우들이 다시 한번 '장남'이란 단어의 울림을 곱씹고 있다.

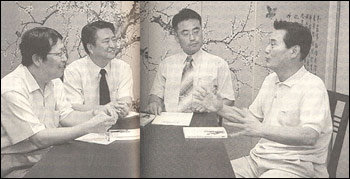

최근 이 책의 저자인 윤영무(MBC 보도국 부장)씨를 비롯해 김성환(방송인)·한기호(한국출판마케팅연구소 소장)·윤우진(파평 윤씨 37대 대종손) 씨 등 4명의 '장남'이 한자리에 모여 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

이들은 월간지 신동아가 9월호에 마련한 대담에서 "장남이 죄냐"는 하소연과 함께 "그래도 장남은 내 천직"이라는 뿌듯함을 동시에 털어놓았다.

'밑으로 연년생 남자형제만 넷'이라는 윤영무 씨는 이 책에서 "아버지는 내가 어디 가서 못난 짓을 하고 돌아오거나 동생과 싸우면 늘 한심하다며 '무녀리는 무녀리야!'라고 운을 떼셨다"고 회상한다.

'무녀리'는 한꺼번에 10여마리가 나오는 새끼돼지들 중 가장 먼저 나오는 녀석을 가리키는 말. 한배에서 나온 다른 새끼와 달리 몸짓이 가장 보잘것 없어, 젖먹이 쟁탈에서 늘 뒤로 밀린다는 게 윤 씨의 설명이다.

'43년차 장남'이자 파평 윤씨 37대 종손인 윤우진 씨는 "종손은 친인척들의 관혼상제로 몸이 열개라도 모자랄 지경"이라고 말했다.

윤 씨는 "시제가 있는 10월이면 한 달전부터 몸가짐을 조심해야 한다"며 "상가(喪家)에 갈 수도 없고 좋아하는 보신탕도 못 먹는다"고 털어놓았다.

그는 또 폐암으로 돌아가신 아버지의 투병 생활을 회고하며 "참빗살나무·산초기름·삼백초 등 듣도보도 못한 것을 구하느라 무박 3일간 강원·경남 일대를 헤매고 다니기도 했다"고 말했다.

그럼에도 우리 부모들의 '장남 챙기기' 또한 '장남 호통치기'에 못지 않은 게 사실이다.

'여덟남매의 장남'이라는 김성환 씨는 "우리집은 밥 속에 달걀이 들어있는 사람은 장남밖에 없었다"며 "큰애가 예뻐서 그런 게 아니라, 집안의 위계질서를 가르치신 것"이라고 회고했다.

윤영무 씨는 "장남이 가장 자주 듣는 말은 '네가 잘 돼야 동생들도 잘 된다'는 말이 아닐까 싶다"며 대학 입시에 떨어진 뒤 '가시방석 같던' 재수 생활 당시의 한 에피소드를 소개했다.

학비는 고사하고 생활비도 없어 5형제가 쩔쩔매던 당시, 윤 씨는 "성적을 봐서 두 명만 진학시키고 나머지는 공장 같은 데 취직시키자"고 제안했다가 곧바로 아버지에게 뺨을 맞는다.

윤 씨는 또 "장남은 결혼하기도 어렵지만 이혼하기는 더더욱 어렵다"고 털어놓는다.

고부 갈등으로 이혼을 생각한 적이 있었다는 그는 "네가 이혼하면 동생들이 무엇을 배우겠느냐"는 어머니 말씀에 생각을 고쳐먹게 됐다고 회고했다.

그는 "장남과 맏며느리는 하늘에서 내려준 사람이란 말도 있다"며 "맏며느리는 신이다. 우린 신을 모시고 사는 것"이라고 정의했다.

이들은 "집안에서 장남이란 존재는 판사였다, 변호사였다, 의사였다, 의리의 돌쇠였다 해야 한다"고 입을 모은다.

아울러 "장남은 집안의 등불인 만큼 꺼질 수 없다"며 "장남 정신이 살아야 나라가 산다"고 목소리를 높였다.

'5남1녀의 장남'인 한기호 씨는 "역사적으로 장남은 지키려 하고, 차남은 일을 저지른다"며 "신화를 보아도 차남과 서자가 건국을 한다"고 분석했다.

한 씨는 박정희·전두환·노무현 등 전현직 대통령을 예로 들면서 "차남은 기득권이 없기 때문에 '박차고' 나가려는 개척정신이 있다"고 말했다.

그는 "안정감이라 볼 수 있는 '장남 정신'과 도전하는 '차남 정신'이 조화를 이뤄야 이 사회가 발전할 것"이라고도 했다.

이들 장남들은 "어쩌면 우리가 장남 정신을 말하는 마지막 세대가 될지도 모르겠다"며 "사회 자체가 새로운 도덕을 요구하고 있으니, 이제 그것을 뛰어넘을 필요가 있다"고 한목소리를 냈다.

"형, 힘들지?"라는 말이 가장 듣고 싶다는 우리의 큰형님들. '차남들은 절대 모르는 큰형들의 울고 싶은 이야기'에 돌을 던질 수 있는 자 과연 있을까.

이재준 기자 zzlee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0