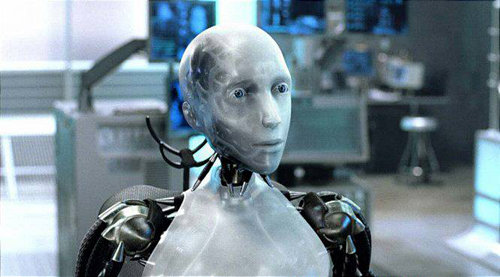

이 이야기는 인공지능(AI) 기술을 대선 투표 분석에 처음 활용했다는 점에서 의미 있게 다가왔지만, ‘로봇’이라는 한 단어 때문에 몇 가지 의문이 들었다. 로봇기자는 실체가 없는 소프트웨어(SW)다. 기계로 된 팔도, 다리도, 바퀴도 없다. 이런 형태를 우리는 진정한 ‘로봇’이라 부를 수 있을까.

로봇이라는 단어는 체코어로 노예라는 뜻을 가진 ‘로보타(Robota)’에서 유래됐다. 이 뜻이 인조인간, 자동화 기계장치 등으로 쓰이다가 지금은 다양한 분야에서 저마다의 의미로 사용한다. 그러니 단어의 해석도 제각각이다. 보수적 시각을 가진 학자라면 “로봇은 반드시 하드웨어(HW), 즉 기계장치가 있어야 한다”고 생각하는 반면, 한편에선 “스스로 판단하고 동작한다면 SW만으로도 로봇으로 부르는 데 문제가 없다”고 보기도 한다. 이 과정에서 AI 기술이 포함됐는지, 자율화 기능의 수준이 어느 정도인지를 놓고 의견이 갈리기도 한다.

최근 흔히 ‘SW 혁명’으로도 불리는 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 로봇기술이 새롭게 주목받고 있다. 모니터 속에서 정보처리 업무에 주로 쓰이던 SW가 로봇을 매개체로 현실 속으로 들어오고 있기 때문이다. 특히 AI 기술의 급성장과 맞물리며 새로운 시대가 예고된다. 일례로 교통 분야에선 로봇자동차(자율주행차)의 등장이 기정사실로 받아들여진다. 이때가 되면 누구나 자동 운행되는 자동차를 손쉽게 이용할 수 있는 ‘공유경제’의 세상도 열릴 것으로 전망된다. SW의 통제를 받는 로봇이 인간을 위해 봉사하는 세상은 이미 코앞에 다가와 있는 셈이다.

정부를 비롯해 국책연구기관, 기업 등 여러 단체가 ‘로봇산업을 적극적으로 육성해 4차 산업혁명 사회에 대비하겠다’며 나서고 있다. 그러나 어떤 로봇을 어떤 수준에서 연구해야 할지, 우리에게 필요한 로봇은 과연 어떤 개념의 것인지를 명백하게 구분할 기준은 아직 명확하지 않다. 우리는 명백한 로봇 전략을 갖고 있다고 자신할 수 있을까. 한 국내 로봇 연구자는 “최근 정부가 로봇 연구 지원책 등을 자주 발표하지만 개념이 저마다 달라 괴리가 느껴질 때가 많다”고 말했다.

4차 산업혁명 시대를 맞아 로봇산업은 이제 새로운 산업으로 거듭나고 있다. 새 정부도 들어서며 미래에 적합한 새 경제체계를 준비하기에 최적기라는 이야기도 들린다. 이제는 과학기술자는 물론이고 정부 관계자, 기업인 등 ‘로봇 사회’를 주도할 인재들이 모여 머리를 맞대야 할 시기다. 모호한 로봇의 개념을 공고히 할, 우리만의 ‘로봇 기술의 정의’를 서둘러 마련하는 일은, 혁신시대에 대한민국이 선두국가로 발돋움할 큰 힘이 될 것이기 때문이다.

전승민 동아사이언스 기자 enhanced@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[이슈&트렌드/주애진]웃음의 등급](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/05/22/84491644.1.jpg)

댓글 0