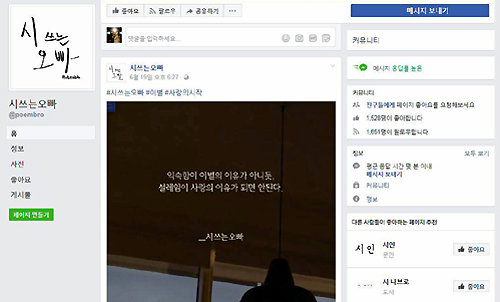

글자 수 30자 남짓. 웬만한 시(詩) 한 구절 길이나 될까 싶지만 엄연히 한 편의 시다. ‘시 쓰는 오빠’라는 페이스북 페이지에 올라온 시인데, 짧지만 감성적인 시를 소개해 현재까지 1500여 명이 ‘좋아요’를 누르며 호응 중이다. 한때 ‘SNS 시인’ 하상욱 씨의 촌철살인식 짧은 시가 유머글 정도로 사랑받았다면 요즘은 절절한 사랑 얘기부터 심오한 인생철학까지 한두 문장에 압축된다.

짧아야 사랑받는 시대다. 5분도 채 되지 않는 ‘웹드라마’가 속전속결식 전개로 시청자들을 사로잡고, 신인 작가는 물론이고 성석제 이기호 조경란 등 기성 작가들도 단편보다 짧은 4, 5쪽짜리 ‘초단편’ 소설집을 내놓는다. 그뿐 아니다. 최근 폐막한 한 인디 영화제의 경쟁부문에는 1000여 개의 영화가 출품됐지만 장편 자체가 드물었고, 수상작에도 장편이 단 한 편도 이름을 올리지 못했다고 한다. 장편 독립영화가 나오기 힘든 영화 시장의 구조적인 문제점도 있겠지만, 긴 것보단 짧은 것을 선호하는 요즘 세태도 반영됐을 것이다. ‘단단익선(短短益善)’이라고나 할까.

이러니 뭐든 길어지면 ‘민폐’가 될 수밖에 없다. 얼마 전 한 취재원으로부터 받은 메일 제목이 ‘길어서 죄송합니다’여서 놀랐던 기억이 난다. 길 수도 있는 거지, 죄송할 건 또 뭘까. 실제 요즘 인터넷 게시판에는 ‘긴 글 주의’라는 머리말을 붙인 글이 적잖게 눈에 띈다. 글이 기니까 애초부터 클릭을 하지 말든가, 보려거든 ‘글이 길다’고 불평하지 말라는 일종의 경고이자 배려다. 긴 글이라도 올라올라 치면 내용도 읽기 전에 “누가 요약 좀 해 달라”는 ‘애원성’ 댓글부터 올라온다. 한눈에 들어오는 분량이 아니면 직접 읽기가 귀찮고 힘드니 일단 다른 사람에게 요약을 부탁하는 것이다.

“나는 이전의 뇌를 잃어버린 것이다. … 깊이 읽을수록 더 깊이 생각한다.” 미국의 경영 컨설턴트 니컬러스 카는 ‘생각하지 않는 사람들’이란 책에서 점점 짧아지기만 하는 세상에 우려를 나타냈다. 우리가 인터넷 서핑을 하며 검색하고 빠르게 스캐닝하는 동안 이를 관장하는 신경회로는 강화됐지만 상대적으로 깊이 사고하고 분석하거나 통찰하는 능력은 감소하고 있다고 분석한다. 현대인들이 건망증과 집중력 장애를 호소하는 까닭도 모두 이런 이유에서라는 설명이다. 하긴 나부터도 책장에 꽂힌 21권 분량의 ‘토지’ 같은 장편 소설을 보면서 예전에는 저 긴 걸 어떻게 읽었나 싶을 때가 있으니 와 닿는 말이다.

서점을 둘러봐도, TV를 켜봐도 세상은 모든 것들에 있어 ‘짧게 할 것’을 주문한다. 글을 쓸 때도 짧게 써야 하고, 취업에 성공하려면 말도 짧게 해야 한다. 물론 단순히 분량 얘기가 아니라 뭐든 늘어지지 않게 간결하게 하라는 조언일 것이다. 하지만 이러다간 컨설턴트의 말처럼 점점 길게 사고하고 생각하는 법 자체를 잊어버리게 되는 건 아닐까 싶다.

장선희 문화부 기자 sun10@donga.com

이슈&트렌드 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

미용성형 공화국의 그림자

구독

-

박상준 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[이슈&트렌드/전승민]HUS가 햄버거병이 아닌 까닭](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/07/10/85274635.1.jpg)

![[오늘과 내일/장원재]전공의와 의대생은 언제 대화에 나설까](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130393126.1.thumb.png)

댓글 0