10년새 아이들 절반 줄어… 텅빈 교실만 남는 ‘학교붕괴’ 눈앞

- 동아일보

-

입력 2017년 1월 11일 03시 00분

공유하기

글자크기 설정

[탈출!인구절벽/1부 사라지는 학교들]<2> 서울 독립문초교 60년 비교해보니

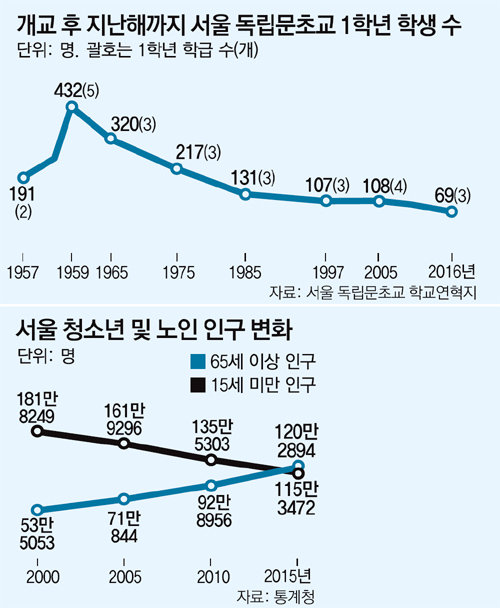

서울 종로구 독립문초등학교는 1957년에 개교했다. 이 학교 연혁지에는 개교 이래 매년 입학한 1학년 신입생 수가 꼼꼼히 정리돼 있다. 서울지역의 학생 인구 변화 흐름을 엿볼 수 있는 대표적 자료다.

독립문초가 문을 연 1957년 현황을 보면 당시 이 학교 신입생은 2개 반에 191명으로 한 반 인원이 96명에 달했다. 한 반 인원이 23명에 불과한 지금은 상상도 하지 못할 숫자다.

독립문초는 개교 후 신입생이 더욱 늘어 1959년에는 1학년 학생 수가 432명에 이르렀다. 그러나 이후 수가 줄어 1960년대에는 300명대, 1970년대에는 200명대가 됐고 1980년대에는 100명대로 떨어졌다. 하지만 한 반 인원이 여전히 50∼100명에 달해 오전반·오후반 수업을 나눠 진행해야 했던 시절이다.

○ 초중 잉여 교사 2만5000명

만약 2050년경 출생아 수가 10만 명으로 떨어지면 이 아이들이 초등학교에 가는 2060년경 독립문초의 1학년 학생 수는 지금의 4분의 1인 17명 정도로 줄어든다는 계산이 나온다. 1학년 전체를 다 합쳐도 지금의 1학년 한 개 반 인원도 안 된다. 전교생을 다 합쳐도 100명이 되지 않기 때문에 학교 자체가 사라질 가능성도 크다. 독립문초뿐 아니라 서울 전역의 대부분 학교가 맞게 될 상황이다.

○ 학생 감소 못 따라가는 교육 여건

그러나 이는 이론일 뿐, 실제 교육현장에서 학급 수와 교사 수는 학생 수 변화에 맞춰 탄력적으로 조정되지 않고 있다. 서울만 놓고 봐도 지난해 초중고교 학생들은 전년 대비 6만여 명이 줄었지만 교원은 600여 명만 감소했다. 교사가 스스로 그만두지 않으면 자를 수 없기 때문이다.

학급 수도 교사 수만큼이나 조금씩만 줄어들고 있다. 학급 수를 줄이면 해당 학교에 배치할 수 있는 교사 수도 줄어들기 때문이다. 시교육청 관계자는 “일반적으로 각 학교에 배치되는 교사 수는 ‘해당 학교 학급 수×1.94명’”이라며 “학급 수가 줄어들면 자연히 해당 학교에 배치되는 교사 수도 줄어들기 때문에 학급 수를 무작정 줄일 수가 없다”고 말했다.

이 때문에 최근 시교육청은 올해 서울지역 고등학교 학급을 전년보다 251개 줄이려다가 177개만 줄이기로 방침을 수정했다. 시교육청 관계자는 “각 학교에 필요한 교과만큼의 교사 수를 유지하기 위한 자구책”이라고 설명했다.

○ 교사 고령화도 빠르게 진행

학생 수가 급감하는 만큼 교사 수가 줄지 않는 상황에서 교육당국이 택할 수 있는 카드는 ‘신규 채용 축소’뿐이다. 남는 교사가 소진될 때까지 신규 충원을 하지 않는 것.

실제 전국 각지의 임용고시 선발인원은 갈수록 줄어들고 있다. ‘바늘구멍’이라 불리는 임용고시를 통과하고도 발령이 나지 않아 2년 넘게 기다리는 사람도 많다. 시교육청 관계자는 “규정상 임용고시를 통과했어도 3년 넘게 발령을 받지 못하면 임용이 취소되게 돼 있다”며 “이는 심각한 민원분쟁을 낳을 수 있기 때문에 소화할 수 없는 신규 인원은 아예 뽑지 않는 게 낫다”고 설명했다. 현재 박빙의 인기인 교대와 사범대의 입학 열기도 향후 10년 안에 시들해질 수 있다는 전망이 나온다.

신규 교사 채용이 줄면서 교사들은 갈수록 고령화되고 있다. 서울만 해도 이미 중학교와 고등학교의 50대 이상 교사 비율이 각각 40%에 이른다. 10명 중 4명만 20, 30대 교사인 것이다. 초등학교의 경우에도 40대 이상 교사가 절반 이상을 차지한다. 앞으로의 학생들은 학창 시절에 20대 교사 만나기가 더욱 어려워질 것으로 보인다.

아이들이 사라진 학교에 건물과 교사만 남게 되는 만큼 앞으로 교육 재정 부담도 커질 것으로 전망된다. 국회예산정책처는 최근 보고서를 통해 “교육부나 시도교육청의 교원정원 산정 방식이나 배치 기준이 학생 수 감소에 제대로 대응하지 못하고 있다”며 “재원 확보 방안이 결여된 교육 정책들도 속출하고 있다”고 지적했다.

임우선 imsun@donga.com·노지원 기자

저출산 고령화 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0