“팔이 너무너무 아팠지만 돈이 아까워 병원에 갈 수 없었습니다. 남편이 노끈으로 팔을 묶어줬지만 밤새 통증 때문에 잠이 안 오더군요.”

아픔을 참다 못한 채씨는 다음날 외과병원을 찾았다. 의료보험 혜택도 받을 수 없는 채씨가 수중에 가진 돈은 고작 4만원.

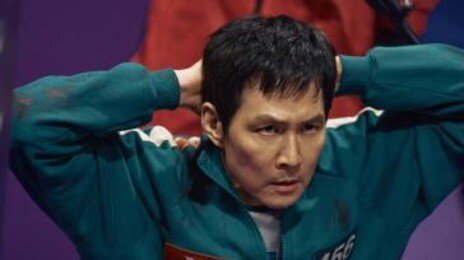

채씨는 “아픔만 좀 멎게 해 달라”고 이 병원 한준규(韓準圭·43)원장에게 간청했다. 하지만 한원장은 “뼈가 조각났다. 지금 수술하지 않으면 불구가 될 수도 있다”며 간호사들에게 수술을 지시했다.

“선생님, 전 돈이 4만원밖에 없어 수술을 못 받습니다.”

채씨의 간절한 말에 한원장은 “치료비는 나중에 돈 벌어서 갚으세요”라며 미소를 지으며 수술에 들어갔다. 채씨는 수술 후 정상을 되찾았다.

채씨는 22일 동아일보사 앞으로 편지를 보내 이 사실을 알렸다. 취재 결과 채씨는 서울 관악구 신림동의 한 식당에서 일을 하고 있었다.

그의 편지는 환자를 소중히 생각하는 한 의사의 따뜻한 사랑을 담고 있어 잔잔한 감동을 준다.

“그 순간 난생 처음 ‘내 조국’이라는 생각이 들었어요. 선생님은 내 팔뿐만 아니라 내 마음도 함께 고쳐 주셨습니다”

채씨는 “그 훌륭한 선생님의 기사가 실려 모든 국민에게 알려질 때까지 계속 신문사에 편지를 보내겠다”는 ‘협박 아닌 협박’으로 가슴 깊이 묻었던 감사를 표현했다.

채씨가 편지를 보낸 사실을 전해들은 한원장은 “의사로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “그것을 잊지 않고 기억해 준 그의 마음이 오히려 고맙다”고 말했다.

<이완배기자>roryrery@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개