막이 오르자 1700여 객석을 가득 메운 관객들의 눈은 여주인공(프리마돈나) 질다 역을 맡은 자그마한 체구의 동양 여성에게 쏠렸다. 키로프 오페라에 아시아 성악가가 선 것은 1860년 이 극장이 문을 연 후 처음이다. 관객들은 호기심과 함께 혹시 실수라도 있을까 불안한 표정이었다.

전 세계 성악가들에게 키로프는 ‘꿈의 무대’다. 아무나 설 수 있는 곳이 아니다. 막상 무대에 올라도 얼어붙기 일쑤다.

무엇보다도 이 극장은 오케스트라가 무대와 너무 가까운 구조여서 웬만한 목소리는 오케스트라 음향에 묻혀 버리기 쉽다. 한마디로 세계적인 성악가들에게도 까다롭기로 소문난 무대로 통한다.

소프라노 이종미(45) 씨가 무대에 나와 첫 아리아를 시작하자 관객들의 표정이 밝아졌다. 힘이 넘치는 목소리가 극장 구석구석까지 울렸기 때문이다. 관객들은 그제야 긴장을 풀고 오페라의 선율로 빠져들어 갔다. 누군가 “콜로라투라 소프라노군”이라며 혼잣말을 하는 것이 들렸다. 가장 높은 음역의 맑은 소리를 내는 여자 성악가라는 뜻.

이 씨는 질다 역을 맡기에는 나이가 조금 많아 보였지만 가창력뿐 아니라 연기력도 돋보였다. 3시간의 공연이 끝난 뒤 이 씨를 만났다. 그녀는 전혀 피곤해 보이지 않았다. 그녀는 함께 무대에 올랐던 동료들과 극장 관계자들에게서 축하 인사를 받느라 정신이 없었다.

‘키로프의 황제’로 불리는 거장(巨匠) 바실리 게르기예프 예술감독 겸 지휘자의 모습은 보이지 않았다. 다른 일정 때문에 급히 뉴욕에 가느라 극장을 비웠기 때문이다. 하지만 이날 무대에 이 씨를 세운 것은 그였다.

2003년 게르기예프 감독은 뉴욕에서 오디션을 열었다. 이때 질다 역으로 한눈에 들어온 것이 이 씨였다. 게르기예프 감독은 당장 공연 일정을 잡고 이 씨를 초청했으나 때마침 극장에 화재가 일어나 공연이 취소됐다. 이 씨는 일생에 한 번 오기 어려운 기회를 놓치게 될까 노심초사하며 기다렸다. 게르기예프 감독은 잊지 않고 다시 그를 불렀다.

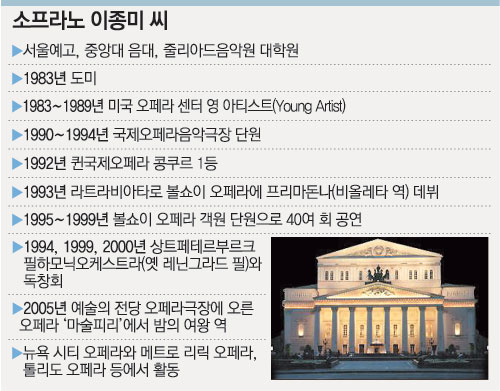

이날 이 씨는 외국인 성악가로서 러시아 오페라의 쌍벽을 이루는 키로프와 볼쇼이 무대에 차례로, 그것도 모두 프리마돈나로 서는 기록을 세웠다. 이 씨는 1993년 5월 역시 베르디의 오페라 라트라비아타에서 프리마돈나인 비올레타 역을 맡으며 볼쇼이 극장에 데뷔했다. 또 러시아 작곡가 니콜라이 림스키코르사코프의 금계(金鷄)에서도 프리마돈나인 셰마하 여왕 역을 맡기도 했다. 볼쇼이극장이 러시아 작품에 외국인 성악가를 프리마돈나로 세운 것도 처음이었다.

이 씨는 러시아와 인연이 깊다. 3차례나 상트페테르부르크 필하모닉오케스트라(옛 레닌그라드 필)의 연주로 독창회(리사이틀)를 가졌다. 학창시절부터 러시아 오페라에 빠졌기 때문이다. 이 씨는 “러시아 오페라는 규모가 크고 화려할뿐더러 동양적이며 신비한 화음을 가졌다”고 말했다. 흔히 오페라 하면 이탈리아부터 떠올리지만 모데스트 무소륵스키의 보리스 고두노프와 드미트리 쇼스타코비치의 맥베스로 대표되는 러시아 오페라의 수준도 그 못지않다.

현재 이 씨의 주 활동 무대는 뉴욕이다. 1983년 미국에 유학 간 후 20년 넘게 살며 그곳에서 결혼했다. 신영옥, 홍혜경 씨 등과 함께 뉴욕 메트 무대에서 활동하는 몇 안 되는 한국인 성악가 중 한 명이다.

한국 공연도 꾸준히 했다. 1994년 KBS 교향악단과 독창회를 열었고 지난해 4월 예술의 전당 오페라극장에 오른 마술피리에서 밤의 여왕 역을 맡았다.

이 씨는 커피를 마시지 않았다. 몸이 악기이기 때문에 많이 쉬고 말도 적게 하는 등 관리에 신경을 쓰는 듯했다. 그는 “공연이 끝난 후 늘 내 소리에 만족하지 못하지만 최선을 다했다고 긍정적으로 생각하는 것도 컨디션 유지의 비결”이라고 소개했다.

이 씨는 5월 29일 시작되는 미국 스폴레토 페스티벌에도 참가한다. 모차르트의 ‘후궁의 탈출’에서 브론테 역을 맡을 예정이다.

|

상트페테르부르크=김기현 특파원 kimkihy@donga.com

초대석 >

-

오늘도 건강

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

작은 도서관에 날개를

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[초대석]WBC 4강 이끈 ‘국민타자’ 이승엽](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/03/18/6966546.1.jpg)

댓글 0