나는 작곡가이자 연주자인 황 선생님의 음악에서 옛날 옛적 국악이 아니라, 지금 오늘날 창작되고 있는 현대의 소리와 박동감을 느꼈다. 특히 ‘미궁’을 처음 들었을 때 나한테는 너무나 파격적이고 충격적인 경험이었다. 마치 쇼스타코비치를 처음 들었을 때와 같은 충격이었다. 황 선생님께서 개척하고 계신 한국의 현대 가야금의 레퍼토리는 다음 세대 연주자들에게, 그리고 우리에게도 아주 소중한 자산이 될 것이다.

하지만 나한테 정말 심오한 영향을 준 것은 황 선생님의 음악 속에서 내가 느낀 시간과 공간을 초월한 듯한 그런 마음의 상태였다. 내 마음이 정신없이 산만하게 음악을 쫓아가는 것이 아니라, 음악을 통해서 내 마음을 다스리고 마음의 고요함을 회복하는 그런 상태다. 아마 우리 국악에서만 가능한 흐르면서도 정지된, 그리고 서 있으면서도 끊임없이 움직이고 있는 그런 상태라고 나는 생각한다. 그래서 외국인들에게 선물할 일이 있으면 거의 다 황병기 선생님의 가야금 연주곡 음반으로 한다. 이 음악을 처음 듣는 사람이 대부분이지만 한결같이 음악의 힘에 놀라고 감탄한다.

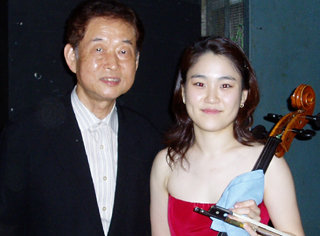

선생님을 처음 만나 뵌 것은 2001년 여름이다. 선생님께서 한 잡지사의 릴레이 인터뷰에서 만나고 싶은 사람으로 나를 지목하셔서 내가 한국에 연주차 내한했을 때 처음 뵙게 되었다. 선생님께서는 내가 하버드대로 진학한 것을 무척이나 흡족하게 생각하셨다. 선생님께서도 서울대 법대를 다니셨다고 말씀하셨다. 그래서 황 선생님은 “같은 음악가고 또 대학도 일반대학으로 진학한 공통점이 있으니 마치 옛 친구를 만난 것 같다”고 하시며 나를 굉장히 편하게 대해 주셨다. 이렇게 난 선생님과 친구가 되었고(선생님께서는 나를 자네라고 호칭하신다), 그 후 지금까지 e메일이나 해외 또는 국내에서 여러 차례의 만남을 통해 선생님과의 친분을 이어가고 있다.

해외에서 황 선생님을 처음 뵌 것은 2003년 1월에 호놀룰루 교향악단의 초청으로 하와이에서 신년음악회를 열었을 때였다. 선생님께서는 전반부에, 그리고 난 후반부에 연주했다. 그래서 그때 나와 우리 부모님, 그리고 황 선생님 부부는 거의 5일간 같은 호텔에서 지내며, 같은 차를 타고 연주홀에 다니면서 많은 시간을 함께 보낼 수 있었다.

그때 며칠간 여러 가지 이야기를 나누었지만 가장 인상에 남는 선생님의 말씀은 항상 ‘음악이 어떤 학문보다 위에 있다는 것’이었다. 이 점을 명심하고 음악에 정진하라는 말씀을 해 주셨다. 그만큼 음악이 사람을 감동시키고 사람을 새롭게 할 수 있다는 말씀으로 나는 해석하고 있다.

내가 선생님을 뵌 가장 최근의 일은 아마 내 평생 생생히 기억에 남을 것이다. 황 선생님은 나를 댁으로 초청하여 직접 가야금의 기초 연주법을 배우는 영예를 주셨다. 그때 정말 열심히 선생님의 시범을 따라 했는데, 첼로 위에서는 내 생각을 고스란히 따라 주는 내 손가락들이 가야금 위에서는 어찌나 철부지이던지! 역시 연습과 단련을 따를 것은 없었다.

황 선생님의 여러 악기와 가야금에 대한 말씀도 재미있게 들었다. 선생님께서 개발하신 여러 가지의 개량 가야금도 볼 수 있었다. 그리고 사모님께서 특별히 준비해 주신 수제비는 두 그릇이나 먹었다. 이날은 비가 주룩주룩 내렸다. 그래서인지 따듯한 국물이 유난히 반가웠다.

국악과 양악은 얼핏 보기엔 다른 점이 너무나 많다. 아니 기초부터 다르다고 할 수 있다. 그러나 음악은 현재의 한계를 잠시나마 벗어나서 마음을 훨훨 날아다니도록 자유롭게 해 준다고 생각한다. 바쁘고 빠르게 사는 현대인들에게도 시간과 테스트를 이겨내고 살아남은 문화를 살리고 후손들에게 물려주는 일은 너무도 소중하다고 생각한다.

선생님의 클래식음악에 대한 사랑과 열정은 정말 대단하시다. 작년에 내가 쇼스타코비치의 음반을 낼 때, 녹음작업에 대해 선생님께 e메일을 드렸다. 그때 선생님께서는 답장에 쇼스타코비치 음반을 구하기도 힘든 1960년대에 어렵게 어렵게 구하셔서 즐겨 들었다고 하셨다. 그만큼 쇼스타코비치의 음악(특히 실내악)을 좋아하신다고 하셨다. 내가 이번 독주회(19일 서울 예술의전당 콘서트홀)에서 연주하는 쇼스타코비치의 첼로 소나타는 정열과 조용한 고통, 분노와 유머, 낭만과 질주가 어우러진 명곡이다.

많은 분이 나에게 크로스오버에는 관심이 없느냐고 물어보신다. 국악과 서양 클래식 음악 간의 장벽을 넘어 하나의 완벽한 음악으로 크로스오버하는 연주는 꼭 황 선생님과 같이 하고 싶다. 나는 항상 마음속으로 가야금과 첼로가 같이 연주할 수 있는 곡을 부탁드려서 같이 연주하면 좋겠다는 생각을 하고 있지만 아직까지 말씀을 드리지 못하고 있다. 이번에 선생님을 뵈면 이 말씀을 드릴 용기가 생길까?

■황병기 씨가 본 ‘음악 친구’ 장한나

황병기(70) 국립국악관현악단 예술감독. 그는 1962년 우리 음악사상 최초로 현대 가야금 곡 ‘숲’을 작곡한 이래 ‘침향무’ ‘비단길’ ‘미궁’ ‘춘설’ 등 주옥같은 가야금 독주곡을 창작해 국악의 현대화와 세계화에 공헌한 가야금의 명인이다.

황 감독은 “한나 씨는 어린 나이부터 깊은 생각에서 나오는 심원한 연주를 해 온 불가사의한 연주자였다”며 “그러나 막상 만나 보면 유달리 잘 웃는 명랑한 아가씨”라고 말했다. 두 사람은 2001년 이후 5년간 e메일과 식사를 함께하며 ‘우정’을 나눠 왔다.

“한나 씨는 처음 만날 때부터 내 음악을 이미 다 듣고 이해하고 있더라고요. 양악하는 사람들은 국악에 전혀 관심이 없는 경우가 대부분인데 정말 놀라웠어요. 우물을 깊이 파려면 넓게 파라고 했듯이, 뛰어난 예술가는 왕성한 호기심을 갖고 있는 것 같습니다.”

장한나 씨는 지난해 베를린필 신포니에타와 협연 할 때 잠시 틈을 내 황 감독에게 가야금을 배우기도 했다. 8월 18일과 20일 등 하루 걸러 공연이 있었는데 그 사이인 19일 오전 11시에 황 감독 집으로 찾아가 가야금을 배운 것이다.

“그전부터 한나 씨가 가야금을 좀 배워 보고 싶다고 했어요. 빡빡한 내한공연 스케줄이었는데도 틈을 내 배우러 오더군요. 가야금을 배우고 나서 재밌다고 싱글벙글하며, 집사람이 끓여 준 수제비를 두 그릇이나 먹더군요.”

황 감독은 “가야금이나 첼로나 모든 악기는 서로 다른 점도 있지만 통하는 점도 있다”고 말한다. 그러면 장 씨가 제안한 가야금과 첼로가 함께하는 앙상블 곡에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있을까.

“악기는 서로 대조적인 것끼리 결합할 때가 더욱 멋지게 마련입니다. 가야금과 첼로의 앙상블은 정말 좋은 생각이지요. 그러나 한나 씨의 명성이 있는 만큼 섣부른 곡으로 하는 것은 바람직하지 않아요. 언젠가 좋은 곡을 만들어 함께 연주했으면 합니다.”

두 사람은 19일 장 씨의 서울 예술의전당 독주회 다음 날 저녁을 함께하기로 약속했다. 황 감독은 “1950, 60년대 젊은 시절에 내가 서양 현대음악에 심취해 백남준, 윤이상 씨와도 교류했다”며 “한나 씨가 이번에 내가 좋아했던 쇼스타코비치 음악을 연주한다니 할 말이 무궁무진할 것 같아 기쁘기 이를 데 없다”고 말했다.

전승훈 기자 raphy@donga.com

내 마음속의 별 >

-

김대균의 건축의 미래

구독

-

인터뷰

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[내 마음속의 별]강규형 교수의 ‘영원한 삼촌’ 차범근](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/11/25/6990453.1.jpg)

![[광화문에서/황규인]“바보야, 그래서 너는 4번 타자밖에 못하는 거야”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130522349.1.thumb.png)

댓글 0