조선시대 말을 탄 관리들을 피해 서민들이 다녔다는 피맛골. 그때부터 근대화를 거쳐 최근까지도 그 성격이 크게 달라지지 않았다. 주머니가 가벼운 서민들의 고단한 하루의 피로를 풀어주는 작은 해방구였으니 말이다. 그러던 골목길에 빌딩이 하나둘 들어서면서 교보문고 뒤편의 50m 남짓한 거리에 점포 10여 개가 명맥을 잇고 있을 뿐이다. 그나마 한두 달 뒤면 재개발에 밀려 문을 닫는다고 한다. 엊그제 저녁 들러본 피맛골의 한 음식점 주인 할머니는 “나이도 있고 이젠 가게를 접으려 한다”며 아쉬워했고, 다른 아주머니는 “주변 가게 세가 너무 비싸 다른 곳으로 옮기려 한다”고 말했다.

광화문 도심 일대에는 요즘 재개발이 한창이다. 세종로 큰길에는 광화문 광장조성 공사가 진행 중이고, 그 주변 골목길에는 곳곳에 공사를 알리는 포장이 둘러쳐져 있다. 물론 재개발은 좋은 점도 많다. 다만 아쉬운 것은 과거는 모두 무너뜨리고 새것을 올리는 방식으로만 이뤄진다는 점이다. 그곳을 수시로 드나들던 사람들의 기억과 이야기가 머물던 공간을 남겨 두질 않는다.

이에 비하면 영국 런던의 골목은 비교적 과거의 전통과 현대가 어우러져 있는 공간이다. 소호지역 내 중국 음식점이 즐비한 차이나타운이나 코벤트가든 시장 주변은 잘 정비돼 있고, 그 자체가 볼거리로 사람들을 불러 모은다.

10여 년 전 런던의 재개발 지역을 방문할 기회가 있었다. 템스 강 하류인 카나리워프 지역으로, 쇠락해가는 부두 주변을 첨단지구로 바꾸려는 재개발 계획이 한창 진행되고 있었다. 당시 공사 관계자가 낡은 공장의 한쪽 벽이라도 남아 있다면 그것을 바탕으로 리모델링 계획을 세운다고 한 말이 생각난다. 그런 전통 덕분에 템스 강변에 수명을 다한 화력발전소가 영국이 자랑하는 미술관 테이트모던으로 거듭날 수 있었을 것이다. 불과 6년 전에 세워진 계란 모양의 런던시청 건물은 템스 강변과 아주 잘 어울리는 명물로 자리했다.

가까운 일본을 보자. 도쿄를 가본 사람들 중 상당수는 신주쿠(新宿) 근처의 가구라자카(神樂坂)를 가본 적이 있을 것이다. 꼬불꼬불한 골목길에 오래된 음식점과 상점들이 숨어 있는 그곳은 시간이 멈춰 있는 동네다. 하지만 현대적인 롯폰기힐스 이상으로 사람들의 발길을 붙잡는다.

그들이 낡은 건물을 돈을 들여가며 수선하고 보수하는 것은 그 가치를 알고 있기 때문이다. 그게 바로 우리와 그들을 가르는 눈썰미요, 실력 차다. 그 실력이란 게 사회시스템이 묶어내는 총합이란 점에서 하루아침에 따라잡기가 쉽지 않다. 한옥을 지키려 동소문동 재개발 반대 법정투쟁을 벌이는 미국인 피터 바돌로뮤 씨의 “한옥처럼 오래된 집을 오래된 냉장고나 텔레비전 버리듯 취급하는 곳은 한국밖에 없을 것”이라는 말이 아프다.

내년이나 그 후년이면 광화문에 또 크고 번듯한 건물들이 들어설 것이다. 다만 앞으로는 그런 개발이 가회동이나 전주의 한옥촌, 그 밖의 가치 있는 전국의 골목길까지 번지지 않기를 바란다. 새해에는 아궁이에 군불 지펴주는 전주의 한옥에서 하룻밤을 묵어볼까도 싶다.

윤양섭 국제부장 lailai@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[차승재의 영화이야기]'영화 아카데미'의 빛과 그늘](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

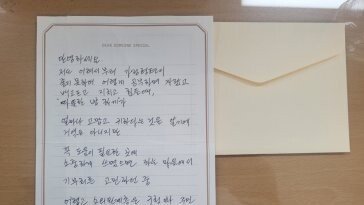

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)