2007년 대선 때

민주노동당 권영길 후보는 대학평준화와 초중고·국공립 대학의 무상교육, 무상의료, 택지 국유화와 1가구 1주택 법제화를 통한 ‘집

걱정 제로사회’ 실현을 공약했다. ‘무상급식’은 구체적으로 적시하지 않았지만 그 정도는 약과였다. 그런데도 권 후보는 3%

득표율에 71만2121표를 얻는 데 그쳤다. 이유가 뭘까. 국민은 민노당과 권 후보가 미덥지 않았고, 그들이 꿈꾸는 ‘사회주의’

세상에 동의하지 않았기 때문일 것이다. 민노당은 10년도 넘게 ‘복지천국’을 외치고 있지만 국민의 지지율은 여전히 저조하다.

민주당이 말하는 ‘보편적 복지’는 민노당과는 차이가 있지만 그래도 많이 닮은 모습이다. 복지라는 달콤한 사탕으로 국민의 환심을 사려는 의도가 크겠지만, 또 다른 목적도 있다. 복지를 매개로 이른바 진보개혁세력의 연합 내지 통합을 꾀하려는 것이다. 내년 총선과 대선, 가깝게는 내달에 있을 재·보선을 겨냥한 고도의 전략이다.

요즘 좌파세력권에서는 ‘정치동맹’이 핵심 화제다. 작년 말 오마이뉴스 주선으로 조국 서울대 교수(법학)와 김호기 연세대 교수(사회학)가 나눈 대담을 보면 그 발상이 실로 놀랍다. ‘(연합을 위해서는) 민주당이 공천권 일부 양보와 함께 진보정당의 대표적 인물들에게 총리나 장관 자리를 미리 공개적으로 약속해야 한다’ ‘진보개혁 정당들이 환경적으로 가장 문제가 있는 몇 개의 4대강 댐을 집권 첫해에 폭파하겠다고 공약해야 한다’ ‘진보개혁 진영을 하나로 묶는 가설정당(페이퍼 정당)을 만들어 그 속에서 (각 정파가) 국민경선을 치르게 하자’는 등의 제안까지 나왔다.

김영삼 전 대통령은 3당 합당을 통해, 김대중 전 대통령은 자민련을 끌어들여 대선에서 승리했다. 그러나 노무현 전 대통령과 이명박 대통령의 경우는 다르다. 정당 간 합당이나 연대 없이도 당선됐다. 이 대통령은 같은 보수 성향의 무소속 이회창 후보가 15.1%를 득표했음에도 2위 정동영 후보에게 무려 531만 표 차로 이겼다. 선거에서 세력이 뭉치는 ‘다수의 전략’이 유리한 것은 사실이지만 더 중요한 것은 정당과 후보가 갖는 값어치다.

그동안 민주당은 중도 보수와 중도 진보를 아우르는 이념적 스펙트럼을 내세웠다. 두 번의 집권 경험까지 있어 한나라당 정권을 대신할 수 있는 대안세력이라면 대안세력이다. 하지만 작년 지방선거 이후 이념면에서 급격히 왼쪽으로 기울고 있다. 좌파세력과의 연대나 통합 논의가 진행될수록 그 정도는 더욱 심해질 것이다. 그렇게 하면 집권 가능성이 더 높아질 것이라고 여기는 건 그들의 자유다. 하지만 국민의 한 사람으로서 궁금한 점이 있다. 그렇게 해서라도 집권하려는 목적이 뭔가. 민주당이 꿈꾸는 세상은 도대체 어떤 것인가. 혹시 민노당이 생각하는 그런 세상인가.

이진녕 논설위원 jinnyong@donga.com

오늘과 내일 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

오늘의 운세

구독

-

이문영의 다시 보는 그날

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

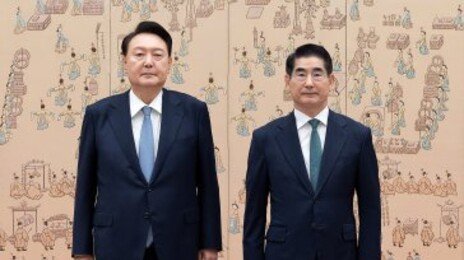

![[오늘과 내일/유재동]尹이 한때 꿈꿨던 정부](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/11/130624971.1.jpg)

![[김순덕의 도발] 한동훈, ‘내란 수괴’ 탄핵에 정치생명 걸라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130622622.1.thumb.jpg)

댓글 0