좀 과장해서 말하면 커피 전문점을 비롯한 각종 담소 공간이 한 집 건너 하나꼴로 생겨나고 있다. 심지어 대학 캠퍼스에 입점한 여러 이름의 카페는 또 얼마나 많은가. 고종황제께서 커피를 사발로 들이켜도록 해 인이 박이게 했다는 기록에서 그냥 웃어넘기기에는 안쓰러운 제국의 황혼을 읽는다. 일제강점기가 시작된 암울한 시절에도 한량들은 다방에서 노닥거렸다.

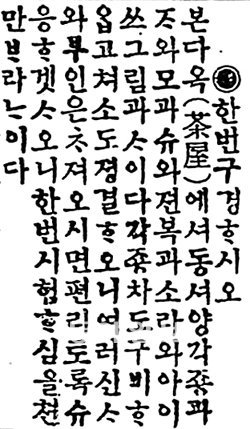

부인다옥 광고(매일신보 1911년 6월 7일)는 “한번 구경하시오”라는 헤드라인 아래 당시의 다방 풍경을 자세히 소개하고 있다. 보디카피는 다음과 같다. “본 다옥(茶屋·다방)에셔 동셔양 각죵 과자와 모과슈와 젼복과 소라와 아이쓰그림과 사이다 각죵 차도 구비하압고 쳐소(실내)도 졍결(청결)하오니 여러 신사와 부인은 차져오시면(찾아오시면) 편리토록 슈응(酬應·남의 요구에 응함)하겠사오니 한번 시험하심을 쳔만 바라나이다. 鍾路魚物廛7房종로어물전칠방 婦人茶屋부인다옥 朴貞愛박졍애 고백.”

한번 시험 삼아 다방에 들러보라는 말인데, 당시 다방에서는 과자와 소라와 전복도 팔았고 심지어 아이스크림도 판매했음을 알 수 있다. 다방 주인은 남자가 아닌 박정애라는 여자. 신사와 부인이 함께 들르라고 했다는 점에서 여성의 다방 출입이 자유로웠음을 알 수 있다. 한글로 음도 달았다. 1911년, 우리나라 최초의 카페로 알려진 ‘타이거’가 남대문통 3정목(丁目·남대문로3가)에 문을 열었다. 박정애 역시 새로운 사업 아이템으로 찻집을 생각했으리라. 이 광고에서 정치적으로 어두운 시절에도 사람들은 여가나 일상생활을 즐겼다는 사실을 확인할 수 있다.

명칭은 존재를 규정한다. 시골 장터에 아직도 간혹 남아있는 다방에 선뜻 들어가기가 꺼려지는 것도 그 때문. 그래도 바리스타를 꿈꾸지만 말고, 커피숍의 변천사에서 희미한 옛사랑의 그림자를 밟아보자. 그래야 원두를 제대로 볶을 수 있다.

김병희 서원대 광고홍보학과 교수

김병희의 ‘광고 TALK’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘도 건강

구독

-

지금, 이 사람

구독

-

인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[김병희의 ‘광고 TALK’]부고를 하려면…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/05/23/46446365.2.jpg)

댓글 0