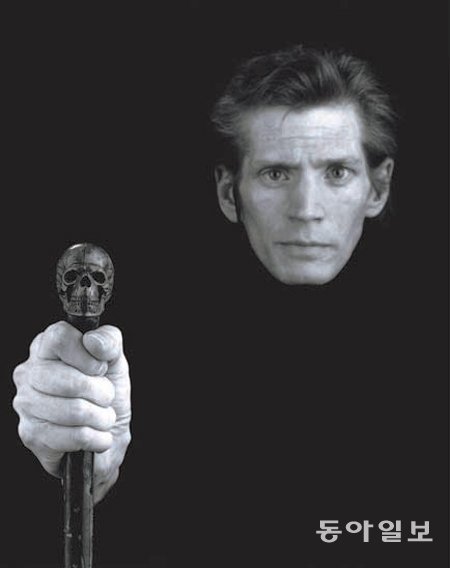

미국의 사진작가 로버트 메이플소프가 자신의 모습을 찍은 초상사진이다. 당시 메이플소프는 에이즈에 걸려 임종을 앞두고 있는 상태였다.

놀랍게도 그는 자신의 죽음마저도 예술의 주제로 삼았다. ‘살아있는 죽음’을 카메라에 담기 위해 정교하게 화면을 연출했다. 죽음의 색깔인 검은 스웨터를 입고 검은색 배경 앞에서 관객을 정면으로 바라보는 각도를 선택했다. 병색이 짙은 창백한 얼굴을 검은색과 대비시키려고 렌즈 위에 특수필터를 씌우고 촬영했다. 죽음의 상징인 해골지팡이를 쥐고 있는 오른손을 눈에 띄게 강조했다. 즉 죽음의 공포라는 주제를 조화, 균형, 비례 등과 같은 고전적 형식미에 완벽하게 녹여낸 것이다.

죽음을 조형미로 승화시킨 이 작품에서 가장 감동적인 부분은 예술가의 눈빛과 손이다. 그는 눈빛 언어로 죽음이라는 그 지독한 두려움을 아직은 극복하지 못했다고 고백한다. 그런 한편 손의 언어로 죽음의 공포를 극복하기 위해서는 죽음을 똑바로 응시하고 죽음도 삶의 일부분이라는 것을 인정하고 받아들이는 태도를 가져야만 한다고 말한다. 생의 의지와 죽음의 수용이라는 상반된 감정을 눈빛과 손을 빌려 표현했다는 뜻이다.

그러나 생명과 죽음의 본질을 통찰하는 철학자가 아닌 보통사람들에게는 삶과의 작별이 쉽지 않다. 그것이 우리가 메이플소프의 작품에 공감하는 이유가 되는 것이다.

이명옥 한국사립미술관 협회장

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이명옥의 가슴속 글과 그림]우리가 꼬마였을 때](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/07/30/56737346.2.jpg)

댓글 0