김종삼(1921∼1984)

누군가 나에게 물었다. 시가 뭐냐고

나는 시인이 못 됨으로 잘 모른다고 대답하였다.

무교동과 종로와 명동과 남산과

서울역 앞을 걸었다.

저녁녘 남대문 시장 안에서

빈대떡을 먹을 때 생각나고 있었다.

그런 사람들이

엄청난 고생 되어도

순하고 명랑하고 맘 좋고 인정이

있으므로 슬기롭게 사는 사람들이

그런 사람들이

이 세상에서 알파이고

고귀한 인류이고

영원한 광명이고

다름 아닌 시인이라고.

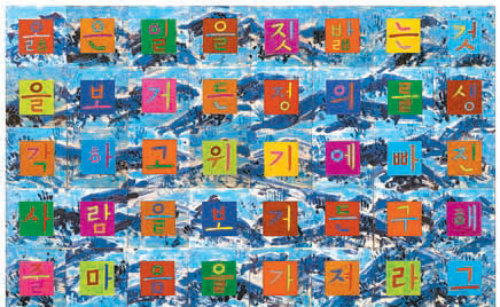

한글은 그 자체로 빼어난 예술작품이 된다. 미국에서 활동하는 설치미술가 강익중 씨는 우리의 고유문자를 현대적 미감과 결합한 작업으로 당당히 이를 입증한다. 2010년 중국 상하이 엑스포에선 한국관의 외벽을 알록달록한 한글로 뒤덮어 인기를 끌었다. 전남 순천만에서 열리고 있는 국제정원박람회에선 한글 모자이크 타일로 자신이 좋아하는 문구를 이어 붙여 길이 175m ‘꿈의 다리’를 완성했다.

올해로 세종대왕이 훈민정음을 반포한 지 567번째 생일을 맞는다. 23년 만에 법정공휴일로 부활한 덕분에 한글날을 고대하는 사람들이 더 늘어났다. 일제강점기 조선어연구회가 1926년 음력 9월 29일을 ‘가갸날’로 정해 첫 기념식을 연 것이 한글날의 뿌리다. 만해 한용운은 그해 12월 7일자 동아일보에 투고한 시에서 이날의 벅찬 감회를 드러냈다. ‘아아, 가갸날/참되고 어질고 아름다와요./‘축일(祝日)’, ‘제일(祭日)’/‘데이’, ‘시즌’ 이 위에/가갸날이 났어요, 가갸날./끝없이 바다에 쑥 솟아오르는 해처럼/힘있고 빛나고 뚜렷한 가갸날.’

우리말과 글을 아름답고 풍요롭게 가꾸는 사랑과 실천을 헤아리자면 언어의 연금술사인 문인들의 공이 가장 클 것이다. “나의 직장은 시(詩)”라 말한 김종삼 시인도 한국 문학의 전당에 눈부신 금자탑을 쌓은 인물이다. 평생 가난을 벗 삼은 시인을 사람들은 ‘마지막 남은 순수시인’이라 불렀다.

그의 마지막 시집에 실린 ‘누군가 나에게 물었다’에서 화자(話者)는 ‘시가 뭐냐’는 물음을 받고 ‘나는 시인이 못 됨으로 잘 모른다’고 답한다. 대신 남루한 삶 속에서도 온화하고 선한 심성을 가진 이들, 팍팍한 세상에서도 인간다운 온기를 지키며 사는 이웃들에게 시인이라는 빛나는 월계관을 씌워 준다. 우리가 평소 쓰는 쉬운 말로, 우리가 스쳐 지나가는 흔한 일상 풍경에서 보석 같은 가치를 길어 올린 시를 다시 찬찬히 읽는다. “시인이 되기 전에 먼저 인간이 되어야 하는데 나는 인간이 못 됐기 때문에 시인이 아니다”라고 입버릇처럼 말한 시인의 겸허함이 느껴진다. 오늘 하루 내가 쓰는 말과 글이 타락하지 않도록 마음을 다잡아야 할 이유다.

고미석 논설위원 mskohb119@donga.com

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[고미석의 詩로 여는 주말]‘대추와 꿀벌’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2013/10/18/58314671.2.jpg)

댓글 0