[新 여성시대]5부 미국편<上>2007년 대불황이 바꾼 남녀 고용시장

남성들 집으로, 여성들은 직장으로

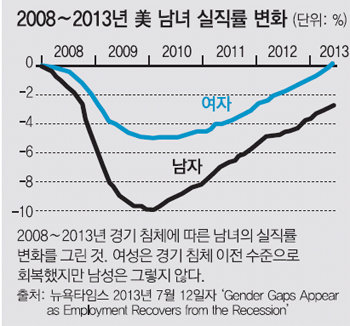

불황으로 미국에서 제일 타격을 많이 받은 곳은 남자들이 많았던 건설업, 제조업이었다. 이 분야가 집중적으로 타격을 받다 보니 2007년 이후 직장을 잃은 사람의 80%가 남성이었다. 미디어에서는 경기침체를 뜻하는 ‘recession’에 남자 ‘man’을 더한 ‘man-cession’이란 신조어가 만들어졌을 정도다. 반면 여성들이 많이 일해오던 교육, 의료, 서비스, 소매업은 상대적으로 불황의 영향을 덜 받았다.

가정에서 아빠가 혹은 남편이 직장을 잃자 경제적 부담은 고스란히 여성들에게로 돌아왔다. 결혼 후 직장을 그만뒀던 기혼 여성들이 대거 일터로 나오게 된 것이다.

미국은 경제가 한창 잘나가던 1990년대와 2000년대 초 전문직 여성들 사이에서 ‘(자발적) 직장 이탈 혁명(Opt-Out Revolution)’이 불었다. ‘육아야말로 여성의 당연한 권리’라며 직장을 대거 그만두고 전업주부의 길을 택해 여유를 즐기는 풍조가 유행한 것이다. 하지만 경제위기가 닥치자 이들이 다시 취업전선으로 뛰어들었다.

경제위기 2년여가 지난 뒤인 2009년 뉴욕타임스(9월 18일자)는 ‘아내가 일하지 않아도 여유로웠던 가정들 대부분이 부동산과 주식 가치가 하락하고 남편 직장이 위태로워지면서 일할 수밖에 없는 상황으로 내몰리고 있다’며 과거 ‘직장 이탈 혁명’ 세대의 변화를 심층 보도했다. 기사에 소개된 워싱턴 주 애나 브레스너핸의 사례를 보자.

브레스너핸처럼 재취업에 성공한 경우는 그나마 운이 좋은 편. 변호사 일을 그만두고 9년 동안 육아에만 전념하던 캐럴린 베드나시는 남편 직장이 위태로워지면서 구직 활동을 시작했지만 10개월 동안 아무런 성과도 얻지 못하는 쓰라린 경험을 맛봐야만 했다(뉴욕타임스 같은 기사). 그녀는 결국 캘리포니아의 한 변호사 사무실에 무급 인턴으로 취직했다.

남자보다 더 높은 임금을 받는다

남성들이 일자리를 구하기 어렵게 되자 가장(家長) 역할을 담당하는 여성이 부쩍 늘어나기 시작했다는 것은 통계로도 확인된다.

여성들의 임금이 남성을 앞지르는 현상도 나오고 있다. 2010년 9월 1일자 월스트리트저널 기사에 따르면 미국 150개 대도시 중 대다수를 차지하는 147개 도시에서 풀타임으로 일하는 22∼30세 미혼 여성들은 비슷한 나이의 남성들보다 평균 8% 더 높은 임금을 받았다.

특히 애틀랜타와 멤피스의 경우 여성 임금이 남성보다 20%나 더 높았고 뉴욕은 17%, 로스앤젤레스는 12%, 샌디에이고는 15% 높았다. 이런 현상은 아직까지 미국 내 도시 거주자 중 22세에서 30세 사이의 미혼 여성에게서만 나타난다. 이들의 교육 수준이 남자보다 높고 최근 들어 미국 여성들도 결혼을 늦게 하는 경향이 있어 미혼 여성의 수가 늘었기 때문으로 분석된다. 같은 도시에 살더라도 결혼한 동일한 연령대의 여성들은 남성들보다 소득이 낮았기 때문이다.

여성이 남성 임금을 앞지르는 남녀 간 임금 역전 현상은 2000년대 중반부터 미국 대도시에서 시작해 노스캐롤라이나 주 샬럿(14% 이상 차이)이나 플로리다 주 잭슨빌(6%) 같은 중소 도시로 점점 확산되고 있다.

연구를 진행한 제임스 청은 월스트리트저널을 통해 남녀 임금이 역전된 미국 내 도시들은 △지식기반 산업을 주요 산업으로 하는 대도시 △최근 침체기를 겪고 있는 제조업 중심 중소도시 △소수 인종 비율이 높은 도시(남미 계열이나 흑인의 경우 여성의 대학 졸업률이 남성보다 두 배 높다) 중 하나에 해당한다고 밝혔다.

제임스 청은 “미국 제조업은 계속 쇠퇴하고 이민자는 계속 늘어날 것이기 때문에 여성 임금이 남성보다 높아지는 역전 현상은 지속적으로 미국 전역에서 관찰될 것”이라고 전망했다.

엄마가 일하는 것이 좋다

2013년 8월 7일자 뉴욕타임스 매거진은 직장으로 복귀한 여성들에 대한 심층 분석 기사를 실었다. 그중 워싱턴에 거주하는 캐리 침머린 어윈(47)의 경우는 여성의 직업이 경제적인 이유 외에 자아실현이라는 또 다른 목표가 있음을 짐작하게 한다.

어윈은 명문대를 졸업하고 교육정책 연구원으로 일하다 두 딸의 육아에 전념하기 위해 1998년 직장을 그만뒀다. 그녀는 전업주부가 되어 가족을 위한 건강식을 만들고, 명절과 기념일마다 집 안팎을 장식하고, 자녀들이 다니는 학교에서 학부모회 회장을 맡는 등 전업주부 생활을 즐겼다.

그러나 아이들이 중학생이 되면서 부부 관계에 서서히 금이 가기 시작했다고 한다. 아내 입장에서는 남편이 집안일을 돕지 않고 아이들의 학교생활에도 관심이 없는 데 대해 불만이 쌓여갔고 남편 입장에서는 이른바 ‘바가지를 긁는’ 아내가 점점 부담스러워지기 시작했다.

결국 어윈은 다시 일을 하기로 결심했다. 그녀는 기사에서 “남편은 내가 직장이나 직업에 대한 열정을 다시 가지지 않는 점을 걱정했던 것 같다”고 했다. 그녀는 결국 학부모회장의 경험을 살려 학교 이사회에서 일할 사람들을 훈련시키는 비영리 단체를 설립했고 현재 성공적으로 이 단체를 이끌어가고 있다.

어윈의 경우는 미국 내에서 여성이 일을 가져야 한다는 생각이 여성 자신은 물론이고, 남편이나 자식들에게도 퍼져가고 있다는 것을 보여준다.

미 국립여론조사센터가 2년에 한 번씩 하는 종합사회조사(General Social Survey)에 따르면 “엄마가 일하는 것이 자녀에게 해(害)가 된다”라는 문항에 “예스”라고 답한 응답자가 2000년에는 40%에 달했지만 2010년 조사에서는 25%로 줄었다. 또 75%의 응답자는 “일하는 엄마도 전업주부만큼 자녀와 따뜻하고 안정된 관계를 유지할 수 있다”고 했다. 이런 인식은 달리 말하면 이제 가족 구성원도 전업주부 엄마나 아내의 길을 더이상 숭고한 ‘희생’이라고 생각하지 않는다는 것을 말한다.

한성미 미시간주립대 석사·웨인주립대 박사

新 여성시대 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0