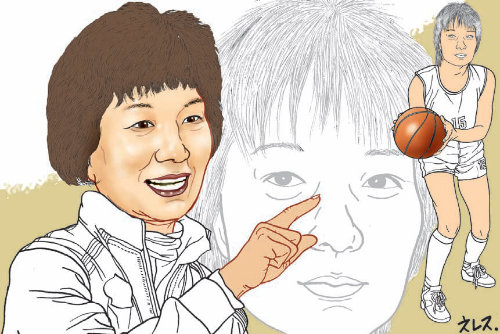

[김종석 기자의 스포츠 인생극장]<10>박찬숙 여성스포츠회 부회장

“이거 좀 드세요.”

농구 코트에서 장신 숲을 헤치며 거친 몸싸움도 마다하지 않던 그가 곶감과 뜨거운 보리차를 내왔다. 손에 뭐라도 묻을까봐 물티슈를 꺼내놓더니 “뜨거우니 편하게 잡으라”며 종이컵을 두 개를 겹쳐 건넸다. 상대방에 대한 따뜻한 배려가 느껴지는 사람이었다. 그는 바로 한국 농구 최고 스타였던 박찬숙 한국여성스포츠회 부회장(55)이었다. 그를 19일 자신의 이름을 내건 농구 클럽을 열고 있는 서울 양천구의 한 초등학교에서 만났다.

○ 국가인권위원회에 진정서까지 내다

지금으로부터 30년 전인 1984년은 기자의 머릿속에 두 가지 사건이 각인되어 있다. 그해 여름 국내를 뜨겁게 달군 미국 영화 ‘E.T’와 로스앤젤레스 올림픽이다. 당시 박찬숙은 마법을 지닌 코트의 외계인 같았다. 한국이 여자 농구에서 올림픽 구기 종목 사상 최초의 은메달을 딴 중심에는 ‘센터 박찬숙’이 있었다. 그의 키는 190cm. 결코 작은 체구가 아니었지만 200cm가 넘는 중공(중국) 거인들 옆에선 왜소해 보이기까지 했다. 그래도 박찬숙은 아픈 무릎으로 승리를 이끌며 한국 스포츠 역사를 다시 썼다. “아직도 가슴이 떨린다. 영원히 잊지 못할 것 같다. 누구도 우리의 승리를 예상하지 못했다.”

“실력 이전에 성별이 우선시되는 분위기였다. 아직도 이런 분위기는 스포츠계에 팽배하다. 여성 감독은 안 될 거란 편견부터 없어져야 한다. 혹자는 여자 선수들이 여성 감독을 싫어한다는 이유를 들기도 하는데 말도 안 되는 핑계일 뿐이다. 여성 스포츠 지도자들이 섬세한 성격으로 팀을 잘 이끌 수 있다.”

마침내 2005년 감독 경력도 없이 한국 농구 사상 첫 여자 대표팀 사령탑에 오르기도 했지만 단명에 그쳐야 했다. 16년 역사의 국내 여자 프로농구에서 여성 감독은 2012년 KDB생명 사령탑을 맡은 뒤 1년 만에 물러난 그의 선배 이옥자 씨가 유일하다. “여성 감독은 되기도 힘들지만 일단 되더라도 한 번 실패하면 재기가 쉽지 않다. ‘그것 봐’라는 냉소적인 시선이 많다. 이젠 나이도 있고 미련을 버렸다. 여성 지도자에 대한 인식 변화를 위해 애썼기에 후회는 없다.”

스포츠계의 유리천장을 깨기 위해 노력했던 박 부회장 등의 고군분투는 이제 올 시즌 여자 프로농구 6개 구단 가운데 5개 구단이 여성 코치를 쓰는 변화를 이끌어냈다. 정작 박 부회장의 평가는 냉정하다. “여성 대통령 시대를 맞아 일시적인 현상일 수도 있다. 후배들도 당당하게 지휘봉을 잡고 뒤흔드는 시대가 오도록 노력해야 한다. 지도력은 그냥 얻어지는 게 아니다.”

○ 50세에 남편과 사별한 뒤 슈퍼 맘이 되다

그는 1985년 26세 나이로 결혼한 뒤 이듬해 딸(서효명)을 낳았다. 출산 후 대만 실업팀의 스카우트 제의에 남편, 18개월 된 아기와 한국을 떠났다. 1년 뒤 남편이 귀국하자 그는 대만에서 뛴 4년 동안 훈련장에 딸을 데리고 가 동료들이 봐주는 사이 운동하다 집에 가면 살림하는 생활을 반복했다. “워킹 맘이 쉽지 않았어도 돌아보면 참 뿌듯했다.” 37세 때인 1996년 딸과 열 살 터울인 아들(서수원)을 늦둥이로 봤다. 하지만 얼마 지나지 않아 단란한 가정에 날벼락이 떨어졌다.

든든했던 가장(家長)이 갑자기 세상을 떠나 버린 것이다. “남편이 2008년 8월 30일 직장암 선고를 받았다. 말기였는데 항암 치료 받으며 고생고생 하다 결국 눈을 감았다.” 박 부회장은 이 대목을 담담하게 말하려 애쓰는 기색이 역력했다. “서글프고 힘들어도 어쩌겠어. 견뎌야지. 잠시 방황하다 아빠 빈자리 메우려고 이 악물었다.”

농구 교실을 운영하면서 집안 살림과 자식 뒷바라지 등 일인다역에 더욱 매달렸다. 딸은 피는 속일 수 없는 듯 170cm의 큰 키에 타고난 끼를 앞세워 탤런트로 활동하고 있다. 모녀는 채널A 인기 프로그램이었던 ‘불멸의 국가대표’에 동반 출연하기도 했다. 올해 고3 수험생이 되는 아들 역시 188cm의 헌칠한 체격. 지난해까지 축구 골키퍼로 뛰다 전문 모델로 변신해 주목받고 있다. “오전 5시 30분이면 일어나 아들 교복을 다리고 도시락을 준비한다. 워낙 깔끔한 성격이라 바깥일을 하면서도 도우미 아줌마 한번 쓴 일이 없다. 엄마가 최선을 다하고 열심히 살아야 애들에게 본보기가 되는 거 아닌가. 애들이 박찬숙 자식이 아니라, 내가 효명이, 수원이 엄마로 불리는 게 좋다.”

박 부회장은 중 3때인 1974년 국가대표 상비군에 뽑혔다. 농구 천재였던 그는 1975년 콜롬비아 세계여자선수권에 출전해 미스 월드 바스켓으로 선정된 뒤 10년 넘게 국제무대에서 이름을 날렸다. “유니폼에 태극마크를 붙이고 있으면 가슴이 벌렁거렸다. 국가를 대표하고 있기에 몸을 사리지 않았다. 시상식 때 한국을 알리려고 한복을 입고 나섰다.”

한국 여자 농구는 최근 전력 약화로 아시아에서도 삼류로 전락할 위기를 맞았다. 이런 현실은 그를 안타깝게 한다. “국제 대회 성적 없이 국내 인기를 올릴 수는 없다. 내가 선수였을 때는 1960년대 활약한 박신자 선배만큼 해야 한다는 각오로 뛰었다. 후배들도 이런 자세로 분발해야 한다.” 그는 무엇보다 기본기의 중요성을 강조했다. “기본을 잘 닦아둬야 어떤 기술도 쉽게 할 수 있다. 그게 안돼 있으면 그저 슈팅이나 쏘려고 들 뿐 어떤 상황을 헤쳐 나가는 능력이 떨어진다.”

박 부회장은 주말이면 하루 종일 200명 가까운 초중학생에게 농구 지도를 하고 있다. “손자뻘 되는 아이들과 웃고 땀 흘리다 보면 모든 걸 잊게 된다. 무엇과도 바꿀 수 없는 소중하고 행복한 시간이다.”

김종석 기자 kjs0123@donga.com

김종석 기자의 스포츠 인생극장 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독 130

-

사설

구독 787

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 1개

![[김종석 기자의 스포츠 인생극장]前 축구 국가대표 이영표](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/02/10/60700067.1.jpg)

댓글 0