요즘 지하철에는 떠드는 사람이 없다. 앉아 있건, 서 있건 모두 스마트폰 삼매경에 빠져 있어서다. 이동할 때 스마트폰은 시간 때우기용으로 딱 좋다. 이 ‘토막 시간’ 시장이 커지고 있다. 이 시장을 노린 정보기술(IT) 업체들의 뜨거운 전쟁이 지금 벌어지고 있다.

사실 국내 포털사이트는 네이버와 다음으로 평정됐다. 스마트폰 메신저는 카카오톡으로 정리가 끝났다. 하지만 아직까지 스마트폰 화면의 크기와 사용자들의 이용 행태에 들어맞는 서비스를 제공하는 강자는 없다. 먼저 장악하면 승자가 될 확률이 높은 만큼, 기존 대형 업체 외에 벤처들도 이 시장에 뛰어들고 있다.

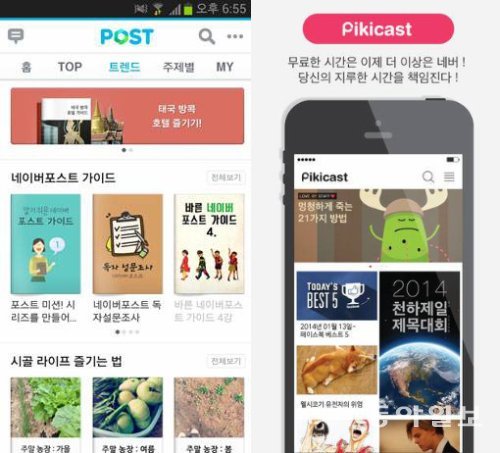

최근 등장한 ‘피키캐스트’ 애플리케이션(앱)은 화제가 되고 있는 동영상이나 글을 묶어 제공한다. 드라마 ‘별에서 온 그대’의 인기가 높아지고 주연배우에 대한 관심이 높아지자 ‘전지현’을 테마로 최근 10여 년의 작품 사진을 화보처럼 만들어놓는 식이다. 개그맨 유세윤이 코미디 프로에서 파란 고양이로 분장한 모습이 화제가 되면, 그가 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 분장 과정 사진 컷을 모아놓는다. 물론 스마트폰 사용자들의 편의에 맞춰 오른손 집게손가락으로 휙휙 넘기면서 사진을 감상할 수 있도록 했다.

이런 ‘큐레이터’ 앱들은 대체로 경외감, 힐링, 삶에 대한 용기, 유머 등의 주제를 다룬다. 슬픈 콘텐츠나 엽기 사진은 의외로 다루지 않는다. 이런 콘텐츠들이 스마트폰 사용자들의 관심을 끌지 못하기 때문이다.

이런 앱은 대부분 무료로 서비스된다. 하지만 대동강 물을 퍼다 장사했던 봉이 김선달과 크게 다르지 않다는 비판도 나온다. 직접 콘텐츠를 생산하지 않고, 인터넷 공간에서 마구 ‘퍼다’ 올리기 때문이다.

물론 항상 떠돌아다니는 재료만 쓰는 것은 아니다. ‘독자’나 ‘소비자’의 잠재력을 극대화할 수 있다면 기꺼이 자체 콘텐츠도 만든다. 지난해 11월 1일 공개 시범서비스를 시작한 ‘네이버포스트’가 대표적이다. 전자책 식으로 구성되어 마치 잡지처럼 보인다.

하지만 이런 서비스도 본질적으로는 큐레이터 앱과 차이가 없다는 지적이 적지 않다. 스마트폰 사용자들에게 놀 수 있는 장소(플랫폼)를 제공한 것은 맞지만, 작가의 콘텐츠를 너무 ‘저렴하게’ 활용하는 게 아니냐는 비판이다. 일단 이런 서비스로 사람들을 많이 모아놓으면 광고가 붙는다. 돈이 모인다는 얘기다.

지난해 4월 이런 서비스를 가장 먼저 시작한 ‘카카오페이지’는 콘텐츠 오픈시장을 표방했다. 여기서는 사용자들이 콘텐츠를 건당 100∼10만 원에 팔 수 있다. 카카오는 수익을 50 대 50으로 나눴다. 그러자 업체가 이익을 너무 많이 챙긴다는 비판이 나왔고, 지금은 카카오가 30, 작가가 70을 가져간다.

긍정적인 측면을 보자. 분명 IT의 발달로 누구나 자기 콘텐츠로 세상에서 인정받을 수 있게 됐다. 하지만 업체든 개인이든 다른 사람이 공들여 개발한 콘텐츠를 마구 퍼다 쓸 자유는 없다. 그게 올바른 디지털 윤리다.

노지현 오피니언팀 기자 isityou@donga.com

지금 SNS에서는 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

영감 한 스푼

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[지금 SNS에서는]고개 숙인 회장님들](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/03/14/61697664.1.jpg)

댓글 0