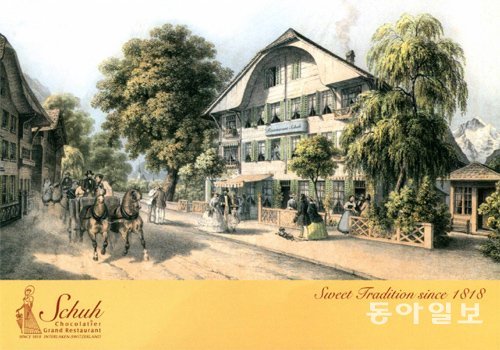

이거야말로 ‘진짜’ 그림엽서다. 사진 대신 그림이 담겨서다. 그림 속의 저 집, ‘슈 초콜릿 상점 겸 그랜드 레스토랑’에서 구했다. 여긴 유럽에서 가장 높은 기차역 ‘톱 오브 유럽’(해발 3454m)이 있는 융프라우요흐(3454m·스위스 알프스) 아래의 관광마을 인터라켄. 엽서 속엔 1818년의 거리 풍경과 집이 담겨 있지만, 슈 초콜릿 상점만큼은 지금도 저 모습 그대로 있다. 그러니 인터라켄에 가거들랑 꼭 한번 들러볼 일이다. 196년 전에 지은 집이 지금도 멀쩡하다니 어찌 그럴 수 있는지. 그 답은 ‘메이드 인 스위스’다. 스위스라서 가능하다는 건데 그들의 정확함과 철저함은 지금도 여전하다.

톱 오브 유럽은 융프라우산악철도로 오른다. 그 관광철도는 2년 전 개통 100주년을 맞았다. 그해 나는 융프라우요흐를 찾았고 이 식당에도 들렀다. 스위스 초콜릿을 취재하기 위해서였다. 그런데 깜짝 놀랐다. 여주인이 한국인이어서다. 스위스인 남편과 10년째 운영 중이라고 했다. 그런데 더 놀란 건 ‘슈 초콜릿 공방’의 오랜 역사였다. 1899년에 문을 열었다고 하니 취재 당시 이미 114년째였다. 그때 퍼뜩 이런 의문이 들었다. 원료(카카오)도 나지 않는 알프스 산골짝에서 100년도 훨씬 전에 왜, 어떻게 초콜릿을 만들게 되었는지.

나의 스위스 초콜릿 취재는 그렇게 시작됐고, 나는 또 한 번 스위스 메이드에 감동하고 말았다. 스토리는 이렇다. 초콜릿 원료는 ‘카카오 콩’인데 열매를 쪼개서 얻는 씨앗이다. 원산지는 중앙아메리카(멕시코), 기록은 4000년 전으로 올라간다. 초콜릿이라는 이름은 아즈텍 문명(15세기)에서 왔다. 창조신 케찰코아틀이 준 선물을 ‘소콜라티’라고 불렀는데 풀어쓰면 ‘쓰디쓴 물’이다. 그게 유럽에 소개된 건 16세기 스페인을 통해서다. 하지만 19세기까지는 소금으로 쓴맛을 제거하고 물에 타 마시는 게 고작이었다.

그럼에도 의문은 남는다. 왜 당시 스위스 사람만 초콜릿에 관심을 보였는가. 답은 ‘신선한 우유’다. 우유는 스위스인에게 가장 흔한 축산물. 당연히 그 활용법에 관심이 크다. 초콜릿의 딱딱함과 쓴맛, 거기에 부드러운 우유의 결합을 시도한 게 스위스인이다. 게다가 그들에겐 또 하나의 무기가 있었다. 집중력과 끈질김이다. 산속에 갇혀 지내야 하는 겨울이 길었다. 그런 혹독한 자연환경이 준 귀한 선물이 뜨개질과 시계다. 초콜릿도 다르지 않다.

한 가지 더. 초콜릿을 언급하며 피해 갈 수 없는 게 있다. 전 세계 카카오 콩의 절반을 공급하는 코트디부아르의 카카오나무 플랜테이션 노동자다. 유튜브의 한 영상이 나를 가슴 아프게 한다. 이들이 생전 처음 초콜릿을 맛보며 놀라는 장면이다. 수십 년간 고된 노동에 시달리지만 자기네가 수확한 콩으로 만든 초콜릿을 맛보기는커녕 어디에 쓰이는지조차 모른다. 그런 그들이 초콜릿을 맛보며 환히 웃는 모습에 가슴이 먹먹해진다. 이들의 하루 노동 삯은 7유로(약 9800원). 이걸로 열네 명이 먹고산단다. 그날 맛본 초콜릿은 2유로(약 2800원). 그걸 보며 생각한다. 돈 가치를 따지기 전에 내 입에 들어오는 음식에 어떤 노고가 담겼는지 생각해 봐야겠다고. 우리가 찾는 정의가 바로 이런 게 아닐까 싶어서….

조성하 전문기자 summer@donga.com

조성하 전문기자의 그림엽서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

데스크가 만난 사람

구독

-

기고

구독

-

이기진의 만만한 과학

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[조성하 전문기자의 그림엽서]카지노를 보지 말고 복합리조트를 보라](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/08/27/66029626.2.jpg)

댓글 0