견딜 수 없네

정현종(1939∼)

갈수록, 일월(日月)이여,

내 마음 더 여리어져

가는 8월을 견딜 수 없네.

9월도 시월도

견딜 수 없네.

흘러가는 것들을

견딜 수 없네.

사람의 일들

변화와 아픔들을

견딜 수 없네.

있다가 없는 것

보이다가 안 보이는 것

견딜 수 없네.

시간을 견딜 수 없네.

시간의 모든 흔적들

그림자들

견딜 수 없네.

모든 흔적은 상흔(傷痕)이니

흐르고 변하는 것들이여

아프고 아픈 것들이여.

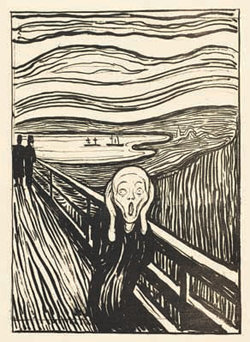

“질병, 광기, 그리고 죽음은 나의 요람 곁을 지켜준 검은 천사였다.”

배우 로빈 윌리엄스의 비극적 죽음을 접했을 때 맨 처음 떠오른 영화가 ‘죽은 시인의 사회’였다. 그가 맡은 주인공 키팅 선생님은 첫 수업에서 17세기 영국 시인 로버트 헤릭의 작품을 들려준다. ‘할 수 있을 때 장미 꽃봉오리를 따 모아라/시간은 쉼 없이 달아나고 있으니/오늘 미소 짓는 바로 이 꽃도/내일이면 지고 있으리니’ 소중한 삶의 가치를 마주하라고 가르친 키팅과는 달리 그는 생명의 끈을 스스로 잘라버렸다. 하늘에 떠 있는 별처럼 범접하기 힘든 스타가 아니라 우리와 다르지 않은 친근한 이웃 같은 배우였기에 전 세계 영화 팬들의 충격은 컸다. BBC는 그의 연기를 ‘극도의 고통에서 길어 올린 예술’이라 평했다. 약물 및 알코올 중독과 싸우고 우울증으로 고문당했던 세월을 다른 이들을 웃고 울게 만드는 동력으로 삼았다는 것이다.

3년 전 타계한 소설가 박완서는 1988년 지아비와 아들을 석 달 사이에 떠나보내야 했다. 그 참혹한 상실의 아픔을 어떻게 극복했느냐는 물음에 그는 이렇게 답했다. “고통은 극복하는 게 아니라 그냥 견디는 것입니다.” 고통을 작품으로 승화하는 예술가와 달리 보통 사람들에겐 여기저기 고장 난 삶을 포기하지 않는 것 자체가 성취다. 정현종 시인의 ‘견딜 수 없네’는 ‘모든 것은 상흔’이라고 이야기한다. 그 말처럼 ‘있다가 없는 것’ ‘보이다가 보이지 않는 것’ ‘흐르고 변하는 것’을 되새겨보면 죄다 상처 자국이다. 고통을 피하려는 부질없는 노력 대신 가혹한 현실을 직시하는 게 때론 치유가 된다. 요즘 유행어처럼 ‘당황하지 않고 아무렇지도 않은 듯’ 말이다.

위대한 화가에게도 할리우드 스타에게도 살아가는 일은 고통의 축제였다. 그래도 절망에 대처하는 자세는 달랐다. 선택은 각자 몫이다. 불쑥불쑥 우리 앞을 가로막는 고난과 시련을 견뎌야 할 때 마음 다독여 주는 아랍 속담이 있다. ‘절대 두 손 들지 마라, 기적이 일어나기 2초 전일 수도 있다.’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[고미석의 詩로 여는 주말]자화상](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/08/30/66105815.2.jpg)

댓글 0