자살을 결심한 사람도 웃을 수 있을까?

깊은 절망 속에 빠져 있을 때 눈물이 아닌 웃음이 나올 수나 있는 걸까?

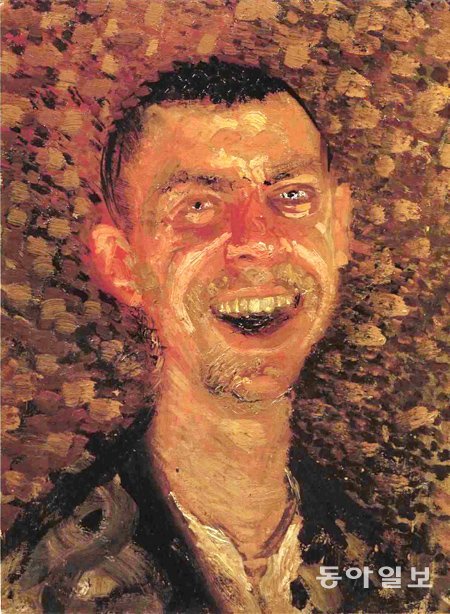

오스트리아의 화가 리하르트 게르스틀의 자화상은 이런 의문을 갖게 한다. 게르스틀은 1908년 25세로 자살했으며 이 자화상은 자살한 해에 그린 마지막 작품으로 추정된다. 화가는 스스로 목숨을 끊기 전, 작업실에 있는 그림과 자료들을 불태우고 목을 매어 세상을 떠났다고 전해진다. 그의 마지막 자화상을 보면 화가의 비극적인 최후가 떠오른다. 입은 웃고 있지만 눈에는 왜 슬픔이 가득한지도 이해하게 된다.

천재적 극작가로 불리는 독일의 하인리히 폰 클라이스트도 34세에 권총 자살했다. 그는 극단적인 선택을 할 수밖에 없었던 심정을 사촌여동생과 이복누이에게 쓴 편지에 이렇게 털어놓았다.

‘너에게 맹세하건대 더 오래 사는 것은 전혀 불가능해, 내 영혼은 너무 많은 상처를 입어서 창밖을 바라보고 있으면 나에게 비치는 한낮의 빛이 나를 고통스럽게 한다고 말하고 싶을 정도야. 내 소원은 당장 죽는 것뿐! 이 세상 누구도 나를 도울 수 없다는 것만이 진실이야.’

게르스틀의 ‘웃는 자화상’은 답이 없는 질문을 던진다. 삶의 고통이나 존재의 허무함을 감당할 수 없는 사람은 생을 버려도 되는가? 죽기로 결심하는 데 필요한 정신적 강인함과 삶을 견디는 데 요구되는 정신적 강인함 중 어떤 것이 더 강한가?

이명옥의 가슴속 글과 그림 >

구독 0

이런 구독물도 추천합니다!

-

정덕현의 그 영화 이 대사

구독 23

-

노후, 어디서 살까

구독 5

-

송평인 칼럼

구독 195

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[이명옥의 가슴속 글과 그림]사과가 익기를 기다려라](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2014/10/14/67139495.1.jpg)

![[송평인 칼럼]헌재, ‘강일원 선례’ 폐기해야 선고 수용성 높아진다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131058809.1.thumb.jpg)

![[사설]“돌아오라” “명분 달라”… 의정갈등 2년째 입씨름만 해서야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131058706.1.thumb.jpg)

댓글 0