달 같은 사람 하나

홍윤숙(1925∼ )

달 같은 사람 하나 어디 없을까

보름달 아닌 반달이거나 초승달 같은

어스름 달빛처럼 가슴에 스며오고

흐르는 냇물같이 맴돌아가는

있는 듯 없는 듯 맑은 기운 은은하게

월계수 향기로 다가왔다가

그윽한 눈길 남기고 돌아가는

큰소리로 웃지 않고

잔잔한 미소로 답하고

늘 손이 시려 만나도 선듯

손 내밀지 못하는

그럼에도 항상 가슴에

따듯한 햇살 한 아름 안고 있는

그런 사람 세상 끝에라도

찾아가 만나고 싶다

그리스 신화에서 우주의 시원은 잔인한 피로 출발한다. 대지의 여인이 아들과 합세해 남편인 우라노스의 남근을 잘라 죽인다. 흘러내린 피는 바다로 흘러가 여러 신이 태어난다. 한국 신화는 그 반대다. 결혼에서 시작한다. 하늘과 땅의 만남, 환웅과 웅녀의 결합으로 나라와 역사가 탄생한다. 동서의 식문화도 대비된다. 서양인들이 붉은 피가 떨어지는 비프스테이크를 칼로 썰고 포크로 찔러 먹는다면 한국인은 김치 같은 발효식 중심으로 뜸을 들여 먹고 삭혀 먹는 것이 대부분이다. 동서가 아닌 같은 아시아 국가라도 민족성에 차이가 많다. 예컨대 공통된 모티브를 가진 설화 중 흥부전은 놀부가 제비 다리를 부러뜨리지만 일본 ‘시타키리 스즈메’에선 욕심 많은 할머니가 참새 혓바닥을 도려낸다.

30여 년이 흐른 지금, 같은 주제로 글을 쓴다면 아마도 다른 분석이 나왔을 법하다. 그렇지 않아도 모질고 독한 인간들 때문에 세상이 뒤숭숭한데 아내와 자식들 목숨을 빼앗은 중산층 40대 가장에 귀농을 반대하는 부인을 죽인 남편까지, 제 식구를 살해하는 무시무시한 비정 사회가 대한민국의 현주소가 됐으니 말이다. ‘잘난 척’과 ‘주눅’ 사이에서 감정 조절을 통 못하는 이들을 보면서 미국처럼 총기 소유가 가능했다면 어떤 일이 벌어졌을지, 머리끝이 쭈뼛 선다.

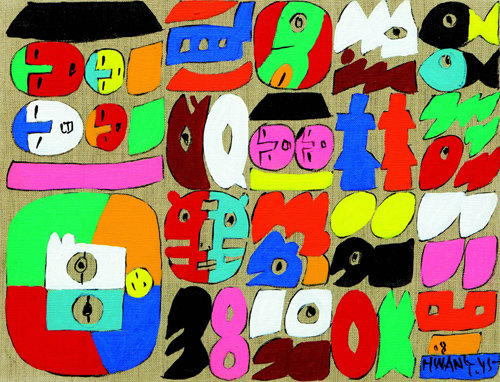

‘사람이 꽃보다 아름다운 세상’이란 현실에서 불가능한 목표일까. 홍윤숙 시인의 ‘달 같은 사람 하나’와 황영성 화백의 해학이 녹아든 황소가족 그림은 그 해답의 실마리를 찾아 나선다. 꽉 찬 보름달 대신 빈 구석 많은 반달과 초승달 같은 사람들, 소랑 물고기랑 인간들이 다 같이 평등하고 화목하게 조화를 이루는 세상이 그리 먼 곳에 있지 않다고.

타인에 대한 관용과 존중의 가치가 푸대접받는 사회를 향해 왜 이 모양이냐 삿대질하기에 앞서 할 일이 있다. 나부터 ‘항상 가슴에 따뜻한 햇살 한 아름 안고 있는 사람’이 되는 거다. 지하철역 벽에 걸린 인도 잠언이 그 지름길을 일러준다. ‘그대에게서 풍기는 향기는 몸에 바른 전단향 때문이 아니라네. 그대에게는 그대 아닌 사람을 아름답게 바라볼 줄 아는 눈이 있기 때문이라네.’

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[고미석의 詩로 여는 주말] 금호철화](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/01/31/69382650.1.jpg)

![[사설]“영장 존중해야”… 이런 상식까지 大法이 말로 해야 하는 나라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130823639.1.thumb.jpg)

댓글 0