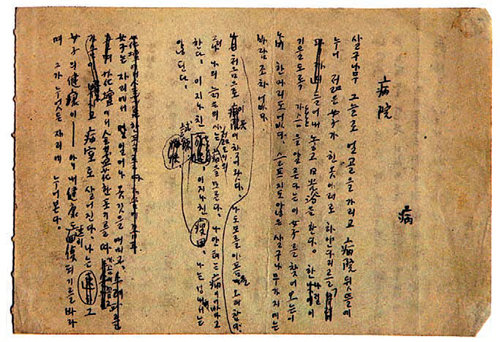

<1> 프롤로그 - 병원

그에게 언어는 생명이었다.

글을 쓰려면 “피로 쓰라”라고 했던 니체, “온몸으로” 시를 쓴다던 김수영, 심비(心碑)에 새겨진 글을 열망했던 바울처럼 한 해 동안을 두뇌가 아니라 몸으로 헤아려 가까스로 글 몇 줄을 얻었던 윤동주에게 글쓰기는 목숨이었다.

“딴은 얼마의 단어를 모아 이 졸문을 지적거리는 데도 내 머리는 그렇게 명석한 것은 못 됩니다. 한 해 동안을 내 두뇌로써가 아니라 몸으로써 일일이 헤아려 겨우 몇 줄의 글이 이루어집니다.”(윤동주, ‘화원에 꽃이 핀다’·1939년)

연희전문에 입학하던 해, 1938년 3월에 조선어 사용금지와 교육금지령이 내려졌건만 금지된 조선어 수업을 열었던 외솔 최현배 교수는 그해 9월, 3개월간 투옥되고 강제 퇴직을 당한다. 윤동주가 동생들에게 자랑하던 존경하던 선생님이었다. 그가 침묵하기 전 1939년 7월 8일에는 국민징용령이 내려졌다. 언제든 전선으로 끌려가야 하는 신세였다. 그 충격이었을까. 그해 9월 ‘자화상’을 쓴 이후 1년 2, 3개월 동안 그는 글을 쓸 수 없었다. 1939년 11월 10일부터는 창씨개명령으로 성씨마저 바꿔야 할 지경이었다.

모두 조선어와 연관된 일이었다. 더 이상 글을 쓸 수 없었고 숨쉬기도 괴로웠던 시대였다. 침묵기를 거쳐 1940년 12월 그는 ‘병원’을 쓴다. 조선어를 쓸 수 없는 조선은 이미 병원이었다. 몇몇 문인이 일본어 친일 시를 발표하던 시기에, 오랜 침묵을 마친 동주는 일본어가 아닌 금지된 조선어로 썼다.

살구나무 그늘로 얼굴을 가리고, 병원 뒤뜰에 누워, 젊은 여자가 흰 옷 아래로 하얀 다리를 드러내 놓고 일광욕을 한다. 한나절이 기울도록 가슴을 앓는다는 이 여자를 찾아오는 이, 나비 한 마리도 없다. 슬프지도 않은 살구나무 가지에는 바람조차 없다.

여자는 자리에서 일어나 옷깃을 여미고 화단에서 금잔화(金盞花) 한 포기를 따 가슴에 꽂고 병실 안으로 사라진다. 나는 그 여자의 건강이―아니 내 건강도 속히 회복되기를 바라며 그가 누웠던 자리에 누워 본다.

― 윤동주, ‘병원’(1940년 12월)

1연은 병실에 있지만 “나비 한 마리 찾아오지 않는” 병든 여인 이야기다. 병든 여인은 식민지가 된 한반도를 의미한다는 해석도 있다. 2연은 “나도 모를 아픔”으로 “지나친 시련, 지나친 피로”에 시달리면서도 성내지 않으려 인내하는 윤동주의 모습이 엿보인다. 늙은 의사는 화자의 병명을 모른다. 3연에서 서로 병이 회복되기를 바라면서 “그가 누웠던 자리에 누워 본다”고 동주는 귀띔한다.

왜 아픈 이가 누웠던 자리에 눕겠다고 했을까. 병자가 떠난 자리에 누워보겠다는 것은 병자가 겪는 아픔을 공유하겠다는 뜻일까. 병원이라는 특정 공간을 넘어 그는 이 세상의 죽어가는 존재들 ‘곁으로’ 다가가려 했다. 그의 글에는 디아스포라 난민, 부모 잃은 결손가족, 거지들, 슬픈 족속, 여성 노동자, 복선철도 노동자 이야기가 가득하다.

사실 한 인간의 삶은 한 문장으로 줄일 수 있다. 윤동주의 외삼촌 김약연은 “내 삶이 유언이다”라는 짧은 말을 남겼다. 윤동주의 삶을 한 줄로 줄인다면 바로 이 시의 마지막 구절일 것이다. 그가 누웠던 자리에 누워 본다. 이 한 구절에 자극받아 나는 ‘곁으로’라는 책을 썼다.

‘병원’은 윤동주 문학에서 중요한 전기가 되는 작품이다. 이 시를 대표 시로 여겼던 그는 시집 제목도 ‘하늘과 바람과 별과 시’가 아니라 ‘병원’으로 하려 했다. 그가 왜 병원 이미지를 앞세웠는가를 곰삭여 생각하는 것은 중요하다.

“그가 누웠던 자리에 누워 본다”는 구절은 “모든 죽어가는 것을 사랑해야지”(‘서시’)라는 다짐과 겹친다. 무언가 실천하려 했던 윤동주. 그의 시를 읽는다며, 행동하지 않고 윤동주를 안다고 한다면 혹시 그를 상품으로만 소비하는 행위는 아닐까.

그는 면벽한 채 방 안에서 명상만 하던 도인이 아니다. 아픔 곁으로 다가가려 했던 구도자였다. 3월 1018명을 대상으로 한 설문에서 윤동주를 민족시인이나 저항시인이나 기독교시인이 아니라, ‘자기성찰을 하고 실천을 고민했던 시인’으로 529명(51.7%)이 선택했다는 사실은 주목할 만하다.

윤동주 시비는 한국 중국 일본에 서 있다. 그의 시는, 중국에는 조선족 교과서이지만, 세 나라의 교과서에 실려 있다. 그의 흔적은 동북아시아 세 나라에 남아 있다. 중국 용정중학교 운동장에서 그의 숨결을 느낄 수 있지 않을까 기대하며 그가 좋아하는 축구를 했던 적이 있다. 그가 다녔던 도시샤(同志社)대 벤치에 앉아, 후쿠오카(福岡) 구치소 뒤편에서 오오래 그를 호명했었다.

김응교 숙명여대 기초교양대 교수

동주의 길 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

동아광장

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동주의 길]어두운 방, 나는 깨끗한 제물을 보았다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/08/09/85742144.1.jpg)

댓글 0