‘니콜라스 볼커 이야기’라는 책을 보면 어릴 때부터 장내 염증으로 100건 이상의 수술을 받았던 아이가 유전체 검사로 진짜 원인을 알아낸 사례가 나온다. 이 사례는 원인을 알 수 없는 불치병을 유전체 의학으로 해결한 첫 번째 사례로 기록되었다. 우리는 우주처럼 너무 큰 것도 볼 수 없고, 유전자처럼 너무 작은 것도 알 수 없다. 인간의 감각적 인지능력은 크지도 작지도 않은 중간계에 대해서나 그나마 부분적인 정보를 얻을 수 있을 뿐이다.

현대 의학의 트렌드적 방향을 관찰해보면 예방, 맞춤화, 참여라는 3가지 키워드를 확인할 수 있다. 그런데 이 3가지 키워드가 모두 의학이 데이터 과학이 되는 것과 관계가 있다. 첨단의학으로서 유전체 정보를 활용하는 국내의 벤처 기업 사례들은 이런 현상을 잘 보여준다.

‘쓰리빌리언’은 침(타액)을 요구한다. 준비된 키트에 담아 우편으로 보내면 4∼8주 후 4000여 개의 희귀 유전질환을 진단한 결과를 보내준다. 인류는 2003년 30억 개에 달하는 인간 유전체 염기서열 지도를 완성했지만 우리 한 사람 한 사람은 서로 다른 생체 데이터를 가지고 있다. 알파고가 바둑 기보를 데이터화해서 공부했다면 유전체에 기반을 둔 의학은 우리 몸이 가진 빅데이터를 재료로 공부해야 한다.

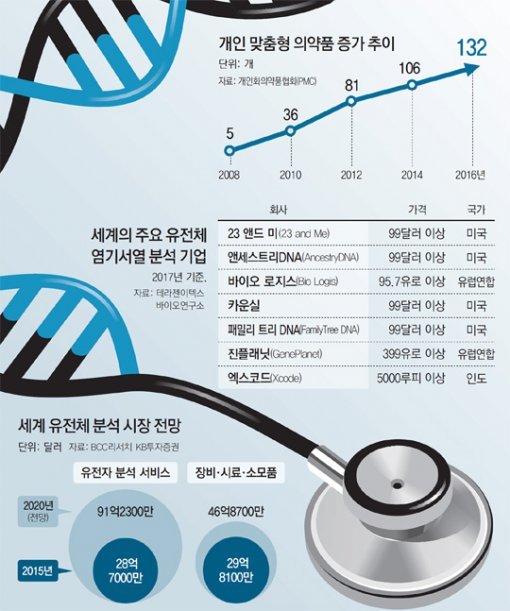

통계에서 보듯 개인에게 맞춤화한 의약품은 2008년 이전에는 전혀 없었지만 지금은 폭발적으로 증가하고 있다. 앞에서 열거한 국내 벤처들 이외에 수십 개의 글로벌 바이오 기업이 이 분야에 뛰어들고 있다. 불과 3년 후면 유전자 분석 시장만 138억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이렇게 현대 의학에서 가장 빠른 속도로 성장하는 분야는 데이터 과학과의 융합에서 출현하며 4차 산업혁명의 또 하나의 중요한 성장 방향이 되고 있다. 앞으로 몇 년 후 내 몸을 가장 잘 아는 방법은 내 몸에 대한 빅데이터를 들여다보는 게 될 것이다. 그리고 이 빅데이터는 나의 외부에 만들어진 두 번째 몸이라고 할 수 있다.

김경훈 한국트렌드연구소 소장

김경훈의 트렌드 읽기 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

횡설수설

구독

-

인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김경훈의 트렌드 읽기]내 몸의 정보 ‘빅데이터 의학’ 각광](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/09/15/86339072.1.jpg)

![망해가던 대기업이 부활하려면?히타치의 모범 답안[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130691076.1.thumb.jpg)

댓글 0