일본인의 수상 소식이 부러웠는지 지인이 전화를 걸어왔다. 그는 “의학상은 생명 연장의 공로를 따지면 되고, 평화상은 세계 평화에 기여한 정도를 평가하면 되는데, 문학상 기준은 뭔지 궁금하다”고 했다. 나 스스로도 이것이 궁금해 상을 주는 스웨덴 한림원이 고려할 요소들을 유추했다.

역대 수상자들을 보니 시인보다는 소설가가 압도적으로 많다. 2000년 이후 수상자 17명 가운데 시인은 스웨덴 토마스 트란스트뢰메르(2011년)와 음유 시인으로 불리는 작사자 겸 가수 밥 딜런(2016년) 2명뿐이다. 압축된 언어로 빚는 시는 국경을 넘으면 맛을 잃기 쉽다.

소설가 중에서도 동시대와 호흡하는 작가들이 수상 목록에 많이 올라 있다. 2000년 중국인 최초의 수상자 가오싱젠(高行健)은 프랑스 망명 작가다. 수상 직후 인터뷰에서 “중국 문화혁명 이후 자유가 박탈된 상황에서 단지 살아남기 위해 글 쓰는 것을 배웠다”고 말할 만큼 그의 작품에는 정치 상황과 맞물린 자신의 인생 역정이 녹아 있다. 터키 오르한 파무크(2006년)는 동서양 문화의 화해를 모색해 온 터키 역사를 탐구한 작품들을 써왔다.

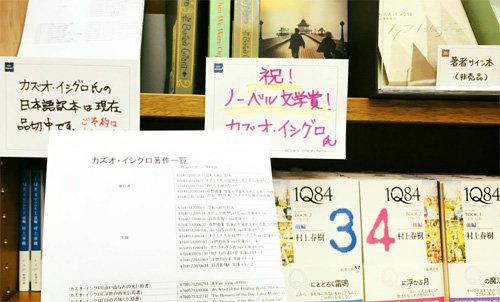

이시구로의 작품에도 역사가 흐른다. 그는 원폭 이후 일본의 전쟁 상처를 첫 소설 ‘창백한 언덕 풍경’에 채워 넣었다. ‘떠 있는 세계의 예술가’에서는 제2차 세계대전을 보는 일본인의 시각을 볼 수 있고, ‘남아있는 나날’에는 파시즘에 대한 환멸이 흐른다. 반면 해마다 수상 후보로 거론되지만 고배를 마셔온 일본 작가 무라카미 하루키(村上春樹)의 작품은 재밌지만 사회가 결여됐다는 평가가 많다.

번역은 창작만큼 중요하다. 1968년 ‘설국’으로 상을 탄 일본 가와바타 야스나리(川端康成)는 번역자 에드워드 사이덴스티커에게 빚을 졌다. 일본 문화에 빠진 미국 외교관 사이덴스티커는 일본 문학을 영문학으로 재창조했다.

매년 노벨 문학상 후보로 꼽히는 알바니아 작가 이스마일 카다레의 작품도 프랑스 번역가인 유수프 브리오니가 꾸준히 프랑스어권에 소개해 명성을 얻었다. 한동안 수상 후보로 거론된 조정래 작가의 ‘태백산맥’은 전라도 사투리가 많아 번역이 어렵다는 평가다. 한국어를 배운 외국인이라도 ‘히놀놀하다’(해쓱하다) ‘몰악스럽다’(인정 없다) ‘보돕시’(간신히) 같은 소설 속 사투리에 좌절한다.

위의 요건을 고려할 때 한강은 주목할 작가다. 그는 최근 세계 최고의 언론이라는 평가를 받고 있는 뉴욕타임스(NYT)에 한반도 위기 관련 기고를 실었다. 6·25전쟁을 남북한의 강대국 대리전이라고 써 역사 수정주의 논란에 휩싸이기도 했지만 글 전체는 그를 ‘사회 현안에 관심이 많고 적극 참여하는 작가’로 보이게 한다.

기고문에는 그가 어떤 문학을 지향하는지 알 수 있는 대목이 있다. ‘내가 강조하고 싶은 것은 특정한 한때나 장소가 아니라 세계 역사에서 드러나는 보편적 인간성이다. 나는 무엇이 인간으로 하여금 타인에게 그토록 잔인하게 상처를 주도록 하는지 묻고 싶으며, 우리는 폭력(의 시대)에도 인간됨을 잃지 않는 사람들이 있다는 것을 알아야 한다.’

그의 문학은 내면의 상처를 부르는 사회적 폭력에 집중한다. 5·18민주화운동을 다룬 소설 ‘소년이 온다’, 맨부커상을 가져다준 ‘채식주의자’ 등이 모두 이런 주제를 담고 있다.

민병선 국제부 차장 bluedot@donga.com

글로벌 이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

머니 컨설팅

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[글로벌 이슈/박민우]마스리에게 희망 안겨준 이집트 축구](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/10/16/86762726.1.jpg)

댓글 0