<11> 신촌역

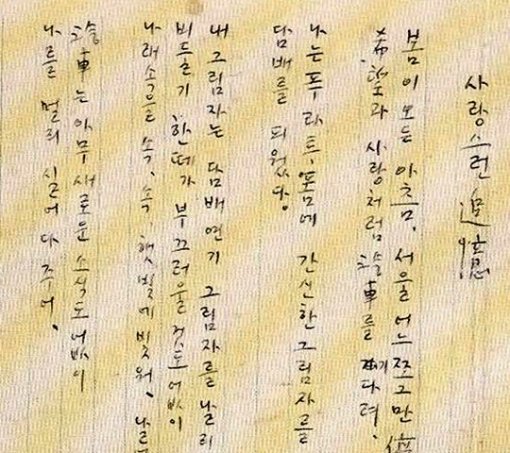

봄이 오던 아침, 서울 어느 쪼그만 정거장에서

희망과 사랑처럼 기차를 기다려,

나는 플랫폼에 간신(艱辛)한 그림자를 떨어뜨리고,

담배를 피웠다.

내 그림자는 담배 연기 그림자를 날리고,

비둘기 한 떼가 부끄러울 것도 없이

나래 속을 속, 속, 햇빛에 비춰, 날았다.

나를 멀리 실어다주어,

봄은 다 가고―동경(東京) 교외 어느 조용한 하숙방에서, 옛 거리에 남은 나를 희망과 사랑처럼 그리워한다.

오늘도 기차는 몇 번이나 무의미하게 지나가고,

오늘도 나는 누구를 기다려 정거장 가차운

언덕에서 서성거릴 게다.

1942년 ‘봄이 오던 아침’에 경성을 떠난 그는 3월경 부산을 떠나 4월 2일 도쿄 릿쿄대에 입학했다. 그가 릿쿄대 편지지에 써서 친구 강처중에게 준 다섯 편 중 한 편이 ‘사랑스런 추억’이다. ‘서울 어느 쪼그만 정거장’은 어디일까. 당시 경성(서울역)에서 출발하는 경의선에는 서소문역, 아현리역, 신촌역, 수색역, 능곡역, 일산역이 있었다. 남쪽으로는 노량진역, 영등포역이 있다. 조선총독부 교통국 철도시간표를 보면 서소문역과 아현리역에서는 사람이 타고 내리는 시간대 자체가 없다. 물건을 하역하는 역으로 나온다. 당시 이 시에 나오는 쪼그만 정거장은 사람이 타고 내렸던 신촌역일 가망성이 가장 크다.

기차처럼 올 희망과 사랑을 기다리는 것이 아니라 ‘희망과 사랑처럼 기차를 기다’린다는 윤동주 특유의 직유법을 만난다. 원관념과 보조관념이 바뀌어 있다. ‘아침처럼 올 시대’가 아니라 ‘시대처럼 올 아침’(‘쉽게 쓰여진 시’)이라고 쓰는 것과 마찬가지다. 보통 구체적인 것으로 추상적인 것을 표현하는데 윤동주는 반대다. ‘사랑처럼 슬픈 얼굴’(‘소년’)이라고도 썼다. 사랑이란 추상적인 것이고, 슬픈 얼굴은 구체적인 것이다. 도대체 사랑이 왜 슬픈 것인지 생각하는 지점에서 상상력이 융기(隆起)한다. ‘추억처럼 사나이가 있다.’도 마찬가지다. 도대체 추억처럼 있다는 말이 무슨 뜻인지 독자는 상상해야 한다. ‘자랑처럼 풀이 무성할 게외다’도 마찬가지다. 상식적인 수사적 장치를 역전시키는 방법, 낯설게 하기의 매혹을 불러일으킨다. 가장 낮은 비유인 직유법을 그만의 독특한 암시(暗示)의 경지로 끌어올리는 표현이다.

‘나는 플랫폼에 간신(艱辛)한 그림자를 떨어뜨리고,/담배를 피웠다.’라고 처음 마침표가 나왔기에 여기까지가 1단락이다. ‘간신(艱辛)’은 힘들고 고생(苦生)스럽다는 뜻이다. 플랫폼에 그려져 있는 자신의 그림자가 힘들고 고생스럽게 보인다는 것이다. 윤동주의 주량과 흡연은 어느 정도였을까.

“술은?” “먹는 것 못 보았습니다.” “담배는?” “집에 와서는 어른들 때문에 피우는 것 못 보았습니다.”

“내 그림자는 담배 연기 그림자를 날리고,”라며 윤동주의 내면은 그림자다. 긍정적인 이미지를 갖고 있는 비둘기 한 떼는 나래(날개) 속에 햇빛을 품고 날았다. 화자 자신은 그림자와 같은 존재인데, 비둘기는 부끄럼 없이 날아오른다. 땅의 존재인 ‘나’와 반대로 하늘의 존재인 비둘기는 하늘을 난다. 여기 3연까지 ‘옛 거리에 있는 나’를 회상하는 한 묶음이다.

4연부터 7연까지가 도쿄에 있는 나의 독백이다. ‘봄이 오던 아침’을 회상했지만, 이제는 ‘봄은 다 가고’ 있다. ‘기차는 아무 새로운 소식도 없이/나를 멀리 실어다주어,’라는 말은 디아스포라의 쓸쓸함을 보여준다. ‘봄은 다 가고―동경(東京) 교외 어느 조용한 하숙방에서, 옛 거리에 남은 나를 희망과 사랑처럼 그리워한다.’라며 길게 한 문장에서 화자는 지금 도쿄 하숙방에 있지만, 옛 거리에 남은 나를 희망과 사랑처럼 그리워한다.

기다리는 것과 서성거리는 것은 다르다. 누군가를 기다리는 그는 ‘언덕에서’ 서성거린다. 윤동주는 ‘언덕에서’ 멀리 보며 인생을 깨닫는다. 거지들을 만난 곳도 언덕(‘투르게네프의 언덕’)이었고, 바람을 마주 하는 ‘내 발이 언덕 위에’(‘바람이 불어’) 서 있고, ‘이 많은 별빛이 내린 언덕 위에/내 이름자를 써보고,/흙으로 덮어버리’(‘별 헤는 밤’)는 언덕에서 그는 성장한다. 그에게 언덕은 깨달음을 주는 소담한 성소다.

김응교 시인·숙명여대 교수

동주의 길 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

임용한의 전쟁사

구독

-

오늘과 내일

구독

-

특파원 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동주의 길]등불을 밝혀, 시대처럼 올 아침](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/12/20/87826866.1.jpg)

![[사설]현직 대통령 첫 체포영장, 당당치 못한 尹 대응이 자초했다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130759140.1.thumb.jpg)

댓글 0