<12> 도쿄 릿쿄대

도쿄 이케부쿠로역 서쪽 출구로 나와 10여 분 걸어가면 아담한 정문이 나온다. 담쟁이덩굴로 옷을 입은 붉은 벽돌 건물은 낯선 길을 찾아온 나그네를 살갑게 맞이한다. 건물과 건물 사이를 걸으면 마치 유럽의 어느 중세 대학에 와 있는 듯 고풍스럽다.

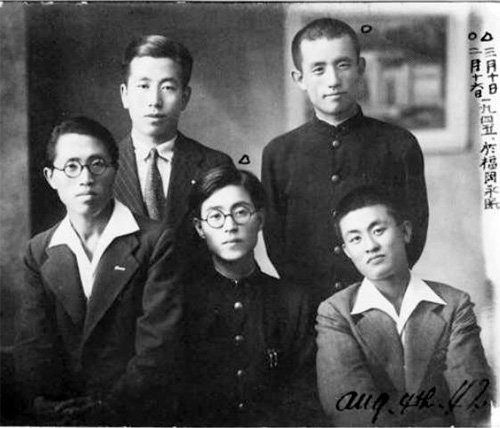

1942년 4월 2일 릿쿄(立敎)대에 입학한 윤동주의 학적부에는 그가 ‘참회록’을 쓰며 괴로워했던 ‘히라누마 도주(平沼東柱)’라는 창씨개명된 이름이 써 있다. 윤동주가 릿쿄대 편지지에 쓴 유고시 ‘쉽게 씌어진 시’에는 1942년 6월 3일이라는 집필 날짜가 써 있다.

‘육첩방은 남의 나라’라는 구절을 마치 일본의 명치를 가격하는 무엄한 표현으로 검열관은 읽었을지 모른다. 다만 소수자문학의 시각으로 보았을 때 ‘육첩방은 남의 나라’라는 구절은 탈영토성을 보여준다. 그는 ‘어머님,/그리고 당신은 멀리 북간도에 계십니다’(‘별 헤는 밤’)라고 쓸 때 ‘고향 북간도’라고 쓰지 않았다. 북간도 역시 그의 고향은 아닌 것이다. 그는 북간도까지 탈영토화한다.

둘째, 이중언어 혹은 이중문화 사이의 갈등이 소수자문학에는 보인다. 릴케가 독일어, 프랑스어, 뵈멘어 사이의 갈등을 소설 ‘두 프라하 이야기’에 썼듯이 소수자문학 작품에는 모국어-국어 사이의 갈등과 고뇌가 자리 잡고 있다. 만주에서 문화적 모순을 절감하며 썼던 ‘이런 날’에 이어 ‘땀내와 사랑내 포근히 품긴/보내주신 학비 봉투를 받아’ 늙은 교수의 강의 들으러 가는 그의 발길에는 새로운 수업에 대한 기대감보다는 식민지 청년의 묘한 소외감이 느껴진다. 두 나라의 국경을 오가는 경계인적 사고방식은 ‘육첩방은 남의 나라’를 한 번 더 쓰면서 강조된다.

나는 무얼 바라

나는 다만, 홀로 침전하는 것일까?

인생은 살기 어렵다는데

시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은

부끄러운 일이다.

등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고,

시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나,

나는 나에게 작은 손을 내밀어

눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수.

‘침전’이라는 단어는 ‘간’에서도 나타난다. 토끼의 지혜와 프로메테우스의 저항을 상징하는 ‘간’에서 ‘불 도적한 죄로 목에 맷돌을 달고/끝없이 침전하는 푸로메드어쓰’의 ‘침전’은 단순한 자학이 아니라 저항의 한 형태로도 읽힌다. 그가 부끄러움에서 탈출하지 못하는 까닭은 함께 살아가는 공동체를 늘 골몰하기 때문이다.

다섯째, 이 시에는 소수자문학의 마지막 특징인 ‘비정치성의 정치성’이 살짝 보인다. 들뢰즈의 말마따나 소수자문학은 정치적이지 않은 비정치적인 내용 아래 가장 정치적인 상흔(傷痕)을 드러낸다. ‘등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고/시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나’에서 ‘밝혀’는 능동적인 행동을 의미한다. ‘최후의 나’는 ‘최초의 악수’와 대구를 이루고 있다. ‘최후의 나’는 ‘최초의 악수’를 만드는 조건이다. ‘최후의 나’가 있어야 새로운 존재는 ‘눈물과 위안으로’ ‘최초의 악수’를 할 수 있다. 어둠 속에서도 새로운 나를 향한 성장을 멈추지 않는 노력은 도대체 어디서 오는 걸까.

역사 유물로 지정된 릿쿄대 채플에서 매년 2월 윤동주 기일 무렵에는 윤동주 추모 모임이 열린다. 그가 릿쿄대 편지지에 ‘쉽게 씌어진 시’와 함께 쓴 다섯 편의 시는 그의 유고시가 되었다. 24년 5개월 남짓 그가 남긴 시를 보며 가끔 생각한다. 세계문학사에 이런 인물이 몇이나 있을까. 비교 불가능한 하나의 사건으로 그는 잔잔한 호수에 돌멩이로 던져졌다.

김응교 시인·숙명여대 교수

동주의 길 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동주의 길]나는 풀포기처럼 피어난다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/01/03/88001427.1.jpg)

![망해가던 대기업이 부활하려면?히타치의 모범 답안[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130691076.1.thumb.jpg)

댓글 0