머구리 출신인 동제(洞祭·마을을 지켜주는 동신에게 주민이 공동으로 기원하는 제사) 제관은 1960, 70년대 그들의 생활을 이렇게 추억했다.

“한때는 이 마을에 해녀보다 머구리가 많았어. 16명이나 됐으니까. 근데 누구는 산소 호스가 터지는 바람에 죽고, 누구는 잠수병으로 고생하다가 합병증으로 떠났지. 잠수병 없이 편안하게 간 사람은 둘밖에 없어. 나도 잠수병으로 힘들어서 절벽에서 뛰어내릴 생각까지 했어. 지금도 후유증으로 정신이 흐릿해. 무슨 일이 있었는지는 기억하는데 그게 30년 전 일인지 10년 전 일인지 가물가물해.”

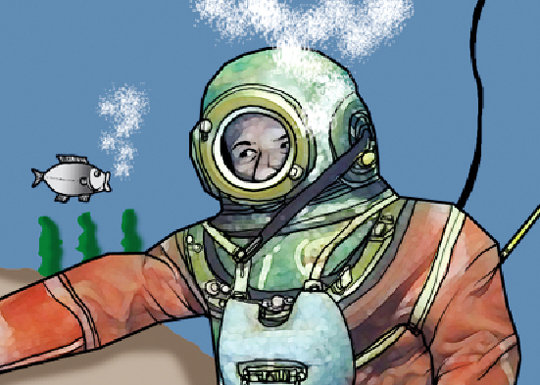

해녀가 초급 잠수 과정이라면 머구리는 고급 과정이라고 할 수 있다. 대개 10m 잠수하는 해녀에 비해 머구리들은 50m까지 들어간다. 일제강점기에 등장한 머구리들은 배 위에서 펌프처럼 생긴 천평기에서 나온 산소를 긴 호스를 통해 공급받았다. 문제는 산소 공급 호스가 꼬이거나 끊어지는 사고가 많았다는 점이다.

1967년 머구리 일을 시작한 이 씨 할아버지는 울진 후포항에서 20km 남짓 떨어진 왕돌초에서 작업을 하다가 잠수병에 걸렸다.

“오전에 물에 들어갔다가 시베리(잠수병)를 맞았지. 늦은 밤에 백암온천으로 실려가 5일 동안 온천물을 먹으면서 탕 속에서 살았어. 몸만 나으면 다시는 머구리 안 한다고 다짐을 했는데 또 물에 들어갔어.” 다른 머구리 출신 노인은 한때 동해안에서 잠수병에 걸려 숨진 머구리들이 한 해 100명씩이나 됐다고 했다.

김 씨 할아버지 형제는 해안가에서 함께 살았다. 형은 33세에 잠수병에 걸렸고, 형의 치료비를 마련하기 위해 동생도 머구리 일을 했다. 동생은 “그 시절 질소가 뭔지 다들 몰랐잖아. 물밑이 저승인데 40년을 저승에서 일하다 살아 돌아왔으면 됐지”라며 바다를 원망하지 않았다. 그때는 감압하면서 물속에서 천천히 올라와야 잠수병의 원인인 혈액 속 질소를 없앨 수 있다는 지식이 없었다.

내가 조사를 마무리한 뒤 김 씨 할아버지의 형은 세상을 떠났다. 노인은 그렇게 ‘용궁’으로 돌아갔다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

이기진의 만만한 과학

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[김창일의 갯마을 탐구]〈5〉바다의 원혼을 위로한 남근목](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/06/15/90592155.1.jpg)

댓글 0