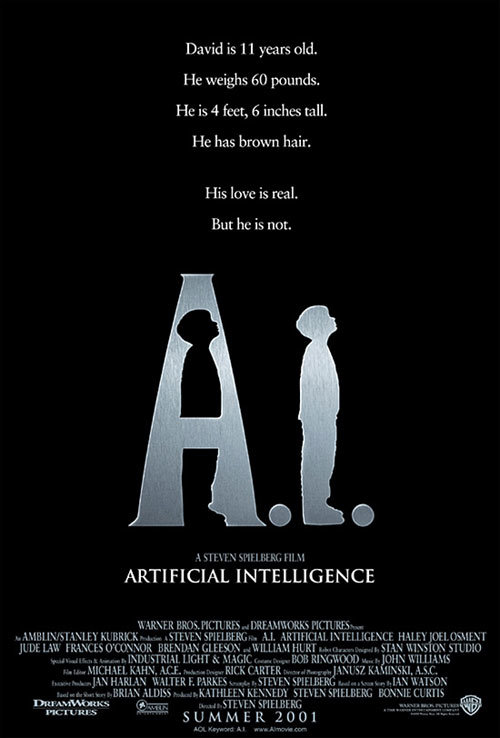

<10> ‘에이아이’

이 영화는 이미 1968년에 지극히 비관적인 세계관을 탑재한 채 놀라운 미래의 모습을 보여준 ‘2001 스페이스 오디세이’의 스탠리 큐브릭의 유작이 될 뻔했다. 그의 바람을 이어받아 브라이언 올디스의 단편 소설을 원작으로 이언 왓슨과 스필버그가 함께 각본 작업을 했다. 이 영화가 제작되기 전 1999년에 스탠리 큐브릭은 사망했다. 영화 역사상 가장 위대한 감독들인 스필버그와 큐브릭의 영화관이 기묘하게 공존하고 있는 것이 그 이유일 터.

재난과 자원 고갈로 피폐해져 가는 미래의 지구. 인공지능 로봇들의 봉사를 받으며 인간들이 살아가고 있을 때, 감정이 있는 로봇을 만들겠다고 선언한 하비 박사(윌리엄 허트 분)에 의해 탄생한 소년 로봇이 한 가정에 입양된다. 인간을 사랑하게끔 프로그래밍된 최초의 소년 로봇 데이비드(헤일리 조엘 오스먼트 분)는 초기화가 불가능하며 재판매할 수 없기 때문에 쓸모가 없어지게 되면 폐기 처분돼야 하는 운명을 부여받았다. 또한 그의 전자회로엔 “우리를(인간을) 영원히 기억하라”라고 입력돼 있다.

프로그래밍된 대로 데이비드는 맹목적으로 엄마를 사랑하고 집착한다. 인간 부모에게 그는 이제 두렵기까지 한 존재다.

“엄마, 진짜가 아니어서 미안해요. 제발 날 버리지 말아요. 내가 인간이 되면 날 사랑할 수 있나요?”라고 울부짖으며 매달리는 데이비드를 인간 엄마, 모니카(프랜시스 오코너 분)는 숲속에 버리고 도망치듯 사라진다. 로봇 사냥꾼들에 의해 포획돼 폐기 처분될 위험을 벗어나 길고 긴 여정을 시작한 그는 동화 ‘피노키오’ 속 주인공처럼 ‘푸른 요정’을 만나 인간이 되어 엄마를 만나겠다는 꿈을 꾼다.

스필버그는 이 영화의 마지막에서 그의 방식대로 데이비드의 소원을 구현한다. 푸른 요정도, 인간도 아닌 또 다른 로봇들을 통해. 비록 단 하루만 허락한 꿈이었지만. 다소 낭만적인 이 엔딩에 대해 후에 많은 이들이 불호의 감정을 쏟아내기도 했지만, 이 영화가 SF영화이자 철학적 동화로 거듭날 수 있는 장면이기도 하다. 우리가 전자제품 등 쓰던 기계를 쉽게 버릴 수 있는 것은 그 안에 공감할 영혼이 없다고 믿기 때문이다. 인간이 개발한 인공지능 로봇이 욕구를 가지고, 허구를 상상하며, 자의식까지 가진 데이비드 같은 존재라면 우리는 그들을 어떻게 할 것인가?

“로봇이 사랑할 수 있게 된다면 그 보답으로 사람들은 책임을 질 수 있을까요?”란 영화 초반부 하비 박사에게 물었던 그 누구의 말처럼, 강력한 AI가 등장하게 될 미래엔 인간 앞에 어떤 세계가 펼쳐질지 모를 일이다. 유수의 전자업체들이 로봇회사를 인수하거나 지분을 사들이고, 로봇에 전자적 인격체로서의 지위를 부여하는 내용을 담은 로봇 기본법이 발의돼 있는 지금, 스티븐 스필버그의 17년 전 영화 ‘에이아이’는 로봇을 통해 인간의 윤리에 대해 이야기하는 서정적 동화이기도 하다.

심재명 영화사 명필름 대표

심재명의 인생 영화 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

BreakFirst

구독

-

동아광장

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[심재명의 인생 영화]좋은 배우, 좋은 사람을 추억하다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/11/03/92709727.1.jpg)

댓글 0