“어서 일어나시오. 그물 찢어진단 말이오.” 잠에 빠져 있던 선원들은 일사불란하게 자신의 자리로 간다. 배를 책임진 사공은 상황을 파악하고 그물을 끌어올릴 것을 지시한다. 어선 앞쪽 일을 맡은 이물사공과 배의 뒤쪽을 담당하는 고물사공은 산전수전을 다 겪은 선원답게 호흡을 맞춰 가며 침착하게 그물을 당긴다. 한참을 그물과 씨름한 끝에 갑판 위로 끌어올렸다. 물고기가 너무 많이 잡히면 면사로 만든 그물이 터진다.

1950년대 조기·민어잡이 어선의 장면을 묘사한 것이다. 1940년대까지 칡넝쿨이나 삼베로 만든 그물을 사용했다. 1950년대를 전후로 면사그물이 보급되었다. 면사로 만든 그물은 바닷물에 쉽게 부식됐다. 이러한 단점을 보완하기 위해 그물에 갈물을 들였다. 큰 가마에 참나무 껍질이나 해당화 뿌리를 넣고 한참을 끓이면 갈색의 진액이 나오는데 이것으로 면사그물을 염색했다. 가죽나무 껍질, 삼, 새끼줄, 칡 줄기 등으로 그물의 몸줄과 뜸줄, 발줄, 닻줄 등을 만들었다. 천연 소재로 만든 그물망은 찢어지기 일쑤였다. 그래서 물고기가 너무 많이 잡히기 전에 그물을 끌어올렸다. 이를 감시하는 역할이 물상직이다. 선원 중에서 가장 어리고 경험 없는 소년이 맡았다.

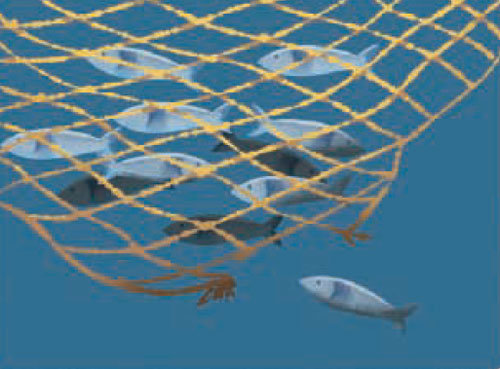

1960년대 중반은 어구의 일대 변혁기다. 나일론 그물이 어촌 곳곳으로 확산됐다. 나일론 재질의 그물이 1950년대에 처음 보급된 후 10여 년 만에 보편화된 것이다. 가볍고 질긴 그물의 보급과 함께 어선의 동력화는 그물을 대형화시켰다. 한반도에 살았던 인류의 그물 이용 역사는 유구하다. 수천, 수만 년을 천연 소재 어망으로 물고기를 잡아왔다. 그물은 물속에서 부식돼 자연으로 돌아갔다. 합성섬유가 우리 바다를 에워싼 역사는 불과 70년이다. 많은 종류의 그물이 유실되어 물고기를 죽이고 있다. 재료 하나하나를 자연에서 구해 만든 그물은 귀했다. 그러나 합성섬유 그물은 쉽게 구입할 수 있기에 엉키거나 걸리면 잘라서 버린다. 버려진 그물은 바닷속 지뢰다. 폐그물이 자연 분해되는 데에 600년이 걸린다.

이제 와서 다시 천연 소재 그물을 사용하자는 억지를 부릴 수는 없다. 방법은 있다. 생분해성 그물이다. 박테리아, 곰팡이에 의해 쉽게 분해되는 재질의 그물. 물속에서 2년째부터 녹기 시작해 5, 6년이면 분해된다. 생분해성 어구의 성능 개선과 구입 단가를 낮추는 정책을 꾸준히 시행한다면 또 한 번의 어구혁명이 가능하다. 생분해성 어구로의 변화는 바다를 살리는 혁명이다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

한시를 영화로 읊다

구독 37

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독 458

-

오늘의 운세

구독 129

-

- 좋아요

- 4개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![[김창일의 갯마을 탐구]〈20〉물고기에게 표정이 있었다면](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/01/25/93854573.1.jpg)

댓글 0