연평도로 향하면서 내심 기대한 바가 있었다. 신선한 회와 다양한 해산물은 가족과의 생이별을 보상받는 작은 위안거리라 생각했다. 과거에는 조기잡이의 전진기지였고, 현재는 꽃게잡이 섬으로 유명하며, 1m 이상의 씨알 굵은 농어와 광어가 흔히 잡히는 곳이 연평도다. 넓은 갯벌까지 있으니 해산물이 얼마나 풍성할까라는 기대는, 그런데 기대일 뿐이었다.

겨울 내내 굴만 먹다시피 했다. 연평 바다는 수심이 얕아서 겨울에는 수온이 급격히 내려가 물고기가 근해에서 잡히지 않는다. 조업을 나가는 어선이 없으니 물고기를 볼 수 없다. 봄이 되자 10kg 이상의 대형 농어와 광어 등이 잡혔지만 전량 육지로 판매돼 여전히 회는 먹을 수 없었다. 봄, 가을에는 꽃게가 넘쳐났지만 상품성 좋은 꽃게는 육지로 운송됐다. 회는 낚시꾼과 동행하며 몇 점 먹어본 게 전부였다. 대신 연평도 군인들이 좋아하는 치킨과 중국 음식을 실컷 먹고 가을에 육지로 귀환했다.

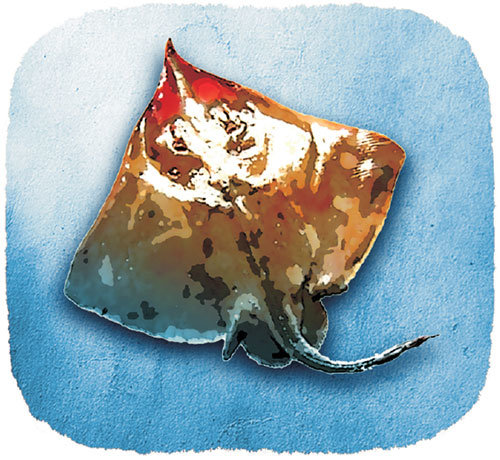

대청도와 백령도는 흑산도 못지않게 홍어를 많이 잡는 섬이다. 한때는 흑산도보다 어획량이 많았다. 특히 대청도는 일제강점기에 고래잡이로 선박이 붐볐고, 1960년대까지는 상어가 주요 어종이었으나, 1970년대 이후로 홍어를 많이 잡았다.

대청도와 백령도에서는 홍어를 특별히 귀한 어종으로 여기지 않았고 전량 목포 등지에 싼 가격에 팔았다. 홍어의 원산지인 흑산도, 대청도, 백령도 주민들은 삭힌 홍어를 먹지 않고, 말려서 찜으로 먹거나 싱싱한 회로 먹었다. 홍어의 중간 기착지인 목포에서는 약간 삭힌 홍어를, 뱃길로 가는 과정에서 발효가 진행돼 영산포 사람들은 푹 삭은 홍어를 먹었다. 운송 과정에서 자연스럽게 발효된 것이다.

이것은 흑산도에서 유배생활을 하던 정약전의 자산어보(玆山魚譜)에도 써있다.

흑산도가 홍어의 섬으로 널리 알려진 것은 영산포의 삭힌 홍어 때문이라 할 수 있다. 만약 홍어의 소비처와 가공처가 수도권이었다면 지금의 흑산도 홍어의 명성은 대청도가 누리고 있었을 터다.

대청도 식당에서 삭힌 홍어 먹을 곳이 없냐는 필자의 물음에 “여기서는 싱싱한 회로 먹지 냄새 심한 걸 왜 먹겠어요. 육지에서는 회를 먹을 수 없으니 삭혀 먹는 거지”라는 핀잔을 들었다. 홍어의 원산지에서 홍어를 찾아 헤매던 그날을 추억하며 퇴근길에 홍어 한 팩과 막걸리 한 병 사 들고 가야겠다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![파독 근로자와 외국인 선원[김창일의 갯마을 탐구]〈29〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/06/28/96224671.1.jpg)

댓글 0