미국 시애틀의 역사는 1851년 개척자 아서 데니로부터 시작한다. 데니 일행은 새로운 삶의 터전을 마련하겠다는 꿈에 부풀어 이곳에 도착했다. 그런데 6개월 내내 비가 내렸고, 이를 본 부인들은 눈물을 흘렸다. 그 비로 인해 무럭무럭 자란 나무를 보고 시애틀의 가능성을 본 사람은 데니 일행보다 1년 뒤 도착한 헨리 예슬러였다.

그는 시애틀 원시림을 벌목했다. 예슬러의 목재 공장은 부둣가에 있었다. 그의 일꾼들은 숲에서 나무를 잘라 경사지를 따라 썰매처럼 미끄러지듯 내려 보냈다. 시애틀 사람들은 이를 ‘스키드 로드(Skid Road)’라 했다. 벌목한 나무들은 공장에서 건설용 또는 가구용 목재로 변모했고, 이 제품들은 배를 타고 미국 주요 도시로 흘러 들어갔다. 그로 인해 예슬러는 큰 돈을 벌었다. 한 때 그의 산업은 시애틀을 먹여 살렸다.

스키드 로드는 오늘날 시애틀 구도심의 ‘예슬러 웨이(Yesler Way)’다. 예슬러는 부동산업에도 손을 대 예슬러 웨이를 따라 많은 건물을 지었다. 특히 부둣가 공장이 있었던 곳에는 거금을 들여 ‘파이어니어 빌딩’을 세웠다. 이곳이 시애틀 구도심의 노른자위인 파이어니어 스퀘어다.

파이어니어 스퀘어 우측으로는 삼각형 모양의 필지가 있다. 필지의 오른쪽이 예슬러 웨이다. 시애틀 도로 그리드(격자)는 해안선을 따라 수직이 되게 구성했는데, 이곳에서 해안선이 꺾여 그리드도 꺾인다. 두 그리드의 회전축에 쐐기 모양의 필지가 나왔다. 삼각형 필지는 구도심에서 가장 눈에 띄는 길목 필지였다.

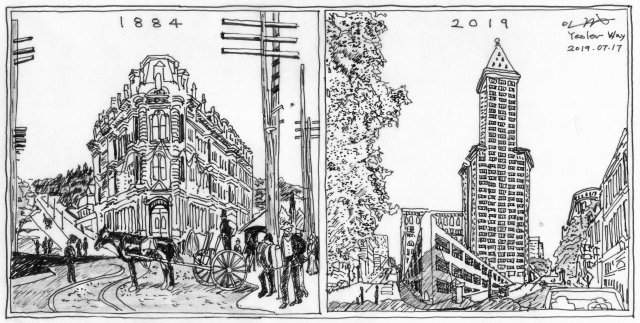

삼각형 모양의 옥시덴탈 호텔은 1884년에 준공했지만(왼쪽 스케치), 시애틀 대화재(1889)로 5년 만에 전소했다. 자리가 자리인지라, 1년 뒤 시애틀 호텔이 준공했다. 화재 전 호텔이 서부영화에서 많이 보이는 장식적인 목조 건축이라면, 화재 후 건축은 내화구조의 석조 건축이었다. 호텔은 시애틀 초기 산업인 목재 산업사와 대화재 전후의 시애틀 건축 양식 변화사를 담고 있었다.

2차 세계 대전 후 미국은 자동차가 대세였다. 도시에서 보행보다 주차가 중요했고, 보존보다 개발이 중요한 시대였다. 호텔은 낡아빠진 건물로 분류되어 1961년 철거됐다. 대신 부족한 주차공간을 위해 그 자리에 노출 콘크리트 주차장이 섰다(오른쪽 스케치).

건축계는 벌 떼처럼 일어났다. 새 주차장 건물을 ‘침몰하는 배’라고 비판했다. 워싱턴 대학 건축학과 빅터 스타인브루크 교수가 선봉장이 되어 건축 보존운동이 일어났다. 덕분에 많은 구도심 건물들이 철거를 모면했고, 특히 시애틀 남대문 시장격인 ‘파이크 플레이스 마켓’이 원형을 유지했다.

주차장 뒤 마천루는 스미스 타워(1914, 38층)다. 뉴욕이 울워스 빌딩(1912)을 세우자, 서부의 뉴욕이고자 했던 시애틀은 이를 닮은 스미스 타워를 예슬러 웨이에 세우고자 했다. 건물주는 뉴요커 리만 스미스였다. 그는 타워의 사업성을 걱정했다. 이미 시애틀의 정재계 엘리트들은 상권을 북상시키고 있었다. 이에 스미스는 조건을 걸었다. 시정부 청사가 새로 짓는 타워에서 3개 블록 이내에 있어야만 한다는 것이었다. 시애틀 시청사는 그래서 스미스 타워에 인접해 있다. 미시시피강 서쪽으로 스미스 타워는 가장 높은 마천루였지만, 북상하는 시애틀 상권을 막기에는 역부족이었다.

그는 시애틀 원시림을 벌목했다. 예슬러의 목재 공장은 부둣가에 있었다. 그의 일꾼들은 숲에서 나무를 잘라 경사지를 따라 썰매처럼 미끄러지듯 내려 보냈다. 시애틀 사람들은 이를 ‘스키드 로드(Skid Road)’라 했다. 벌목한 나무들은 공장에서 건설용 또는 가구용 목재로 변모했고, 이 제품들은 배를 타고 미국 주요 도시로 흘러 들어갔다. 그로 인해 예슬러는 큰 돈을 벌었다. 한 때 그의 산업은 시애틀을 먹여 살렸다.

스키드 로드는 오늘날 시애틀 구도심의 ‘예슬러 웨이(Yesler Way)’다. 예슬러는 부동산업에도 손을 대 예슬러 웨이를 따라 많은 건물을 지었다. 특히 부둣가 공장이 있었던 곳에는 거금을 들여 ‘파이어니어 빌딩’을 세웠다. 이곳이 시애틀 구도심의 노른자위인 파이어니어 스퀘어다.

삼각형 모양의 옥시덴탈 호텔은 1884년에 준공했지만(왼쪽 스케치), 시애틀 대화재(1889)로 5년 만에 전소했다. 자리가 자리인지라, 1년 뒤 시애틀 호텔이 준공했다. 화재 전 호텔이 서부영화에서 많이 보이는 장식적인 목조 건축이라면, 화재 후 건축은 내화구조의 석조 건축이었다. 호텔은 시애틀 초기 산업인 목재 산업사와 대화재 전후의 시애틀 건축 양식 변화사를 담고 있었다.

2차 세계 대전 후 미국은 자동차가 대세였다. 도시에서 보행보다 주차가 중요했고, 보존보다 개발이 중요한 시대였다. 호텔은 낡아빠진 건물로 분류되어 1961년 철거됐다. 대신 부족한 주차공간을 위해 그 자리에 노출 콘크리트 주차장이 섰다(오른쪽 스케치).

건축계는 벌 떼처럼 일어났다. 새 주차장 건물을 ‘침몰하는 배’라고 비판했다. 워싱턴 대학 건축학과 빅터 스타인브루크 교수가 선봉장이 되어 건축 보존운동이 일어났다. 덕분에 많은 구도심 건물들이 철거를 모면했고, 특히 시애틀 남대문 시장격인 ‘파이크 플레이스 마켓’이 원형을 유지했다.

이중원 성균관대 건축학과 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.3.thumb.jpg)

댓글 0