‘베이비부머인 척하는 그룹(A group where we all pretend to be boomers)’은 최근 밀레니얼 사이에서 화제가 된 페이스북 커뮤니티다. 5월 개설된 이 그룹에는 23일 기준 약 26만 명이 가입해 있다. 사이트의 운영자인 20세 로버트 스나이더는 이달 초 영국 가디언과 인터뷰에서 “한 달간 가입자 수가 5200% 증가했다”고 전했다. 회원들은 모두 베이비부머인 척하며 글을 올린다. 20, 30대가 50∼70대 흉내를 내며 역할놀이를 하는 것이다.

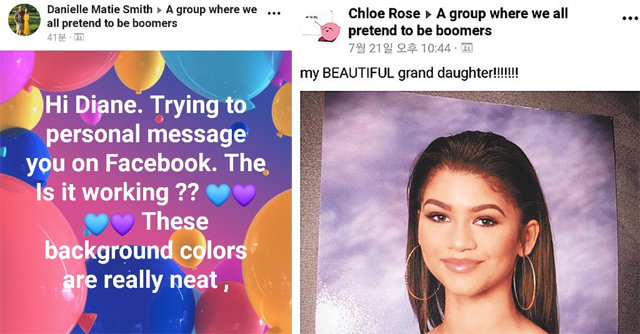

베이비부머를 흉내 내는 법은 다양하다. 꽃무늬 혹은 원색의 화려한 배경에 알파벳 대문자로 글을 쓰는 것은 일반적인 방식. 디지털기기에 익숙하지 않은 듯, 의도적으로 오타를 남발한다. 흑백사진에 1960, 70년대 음악을 거론하며 “옛것이 좋다”고 주장한다. 인기 스타의 사진을 ‘손주’라고 소개하거나 얼굴을 늙게 바꾸는 카메라 애플리케이션으로 ‘셀카’를 찍어 올린다. “어제 남편 스티브가 죽었다” 같은 글부터 음담패설, 동성애 혐오, 젊은 진보 정치인 험담도 있다. 일부는 도널드 트럼프 미 대통령을 지지하는 보수 기독교도 스타일을 따라 한다.

왜 그럴까. 우선 풍자를 통한 재미가 있다. 그러나 이 현상을 소개한 가디언은 오늘날 밀레니얼 문화 전반에 “베이비부머에 대한 부러움”이 존재한다고 분석했다. 기성세대가 밀레니얼에 대해 “게으르고 이기적”이라는 선입견을 씌운 것에 대한 맞대응이라는 해석도 있다. 얼리사 페리 미 컬럼비아대 교수는 “선입견에 대응하는 흔한 방식은 상대의 가치를 깎아내리는 것”이라고 했다.

최근에는 베이비부머에 대한 비판론도 확산되고 있다. 미 애틀랜틱지는 지난달 말 ‘베이비부머가 모든 것을 망쳤다’는 제목의 기사에서 미국 베이비부머가 정치적인 영향력을 발휘하기 시작한 1960년대부터 온갖 규제가 급증하며 새로운 세대에 대한 진입장벽을 높였다고 지적했다.예컨대 신규 주택 건설을 제한하는 규제(zoning)가 늘며 기존 주택 소유자에게 이득이 됐고, 업무상 각종 면허가 생기며 신규 진입을 막았다는 설명이다.

5월 출간된 월스트리트저널(WSJ) 칼럼니스트인 조지프 스턴버그의 책 ‘도둑맞은 10년(The Theft of a Decade)’은 미국판 ‘88만 원 세대’를 떠올리게 한다. 이 책의 부제는 ‘어떻게 베이비부머가 밀레니얼의 경제적 미래를 훔쳤나’다. 1982년생 밀레니얼인 저자는 미 정치권이 끊임없이 정부 개입과 시장의 자유 사이에서 ‘제3의 길’을 찾으려고 한 것이 결과적으로 부패와 대규모 자본에만 유리한 게임을 조장하는 시스템을 만들었다고 비판한다. 그는 특히 2008년 글로벌 금융위기로 집값이 폭락했을 당시, 집을 가진 베이비부머의 자산을 보호하는 데 정책이 집중되면서 밀레니얼의 주택시장 진입이 되레 어려워졌다고 주장했다.

젊은 세대가 자신들의 불행을 “모두 당신들 때문”이라고 하는 상황이 베이비부머로서는 억울할 수 있다. 하지만 사람 수가 많은 세대일수록 혜택만큼이나 책임도 감수해야 한다. 스턴버그는 인터뷰에서 “도둑맞은 10년이 악의에 의한 것은 아니다”며 “주변에서 무슨 일이 벌어지는지 제대로 이해하지 못하고 적절하게 대응하지 못했기 때문”이라고 말했다.

글로벌 이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

e글e글

구독

-

이은화의 미술시간

구독

-

인터뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![무티 없는 세계[글로벌 이슈/하정민]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/08/07/96860045.2.jpg)

댓글 0