[글로벌 현장을 가다]美 대학생 36% 굶주림 경험

치솟는 학비에 여윳돈 바닥… 아이비리그 부자대학도 비슷

푸드뱅크 등 빈곤 대책 필요

그의 학비는 연 7만 달러(약 8540만 원). 게다가 뉴욕 집값은 세계적으로도 비싸기로 악명이 높다. 그래서 그는 친구 3명과 기숙사에서 한방을 같이 쓴다. 학교의 연구 보조원으로 일하고 일부 장학금을 받는데도 학기마다 빚은 5000달러씩 늘어간다. 학자금 대출은 이와 별도로 날로 늘어가고 있다. 디브 씨는 “여윳돈이 없어 바나나 하나, 피자 한 조각으로 하루를 버틸 때도 있다”고 말했다.

기자를 맞은 사람은 푸드팬트리 공동설립자 마이클 히긴스 씨(45·도시학 전공 3학년). 고교 졸업 후 20년간 직장 생활을 하다 ‘늦깎이 대학생’이 된 그는 2016년 5월 동료 레이먼드 커티스 씨와 함께 미 동부 8개 명문대(아이비리그) 중 최초로 컬럼비아대에 푸드팬트리를 열었다. 그는 “입학 전에는 학비가 비싼 사립 명문대 학생들이 다음 끼니를 어디서 해결할지를 고민할 것이라고는 상상도 못 했다”고 말했다. 그는 학생회 활동을 하면서 굶주리는 대학생들의 ‘식량 불안(Food Insecurity)’ 문제에 관심을 가졌고 약 1000달러의 식품을 구해 3년 전 푸드팬트리를 열었다.

그는 “강의실을 하나 빌리고 학내 소셜미디어에 ‘식품이 필요한 사람은 가져가라’고 했다. 놀랍게도 이틀 만에 준비한 식품이 동났다. 한 여학생은 ‘식품이 진짜 있느냐’고 세 번이나 절박하게 물었다”고 했다. 식품 통조림을 줬더니 캔 따개를 살 돈이 없다고 어쩔 줄 몰라 하던 학생, 집에 갈 차비가 없어 도서관에서 잠을 잔다는 학생도 만났다고 덧붙였다.

입소문이 나면서 학교 측도 재원 및 공간 지원을 해줬다. 이제 푸트팬트리에서 활동하는 자원봉사자는 150명에 이르고 2100명분의 식품이 준비돼 있다. 올해 7월까지 3년 1개월간 이용자는 약 650명. 중복 이용자를 빼면 컬럼비아대 재학생 3만여 명의 1% 남짓한 400∼450명이 푸드팬트리의 도움을 받고 있는 셈이다.

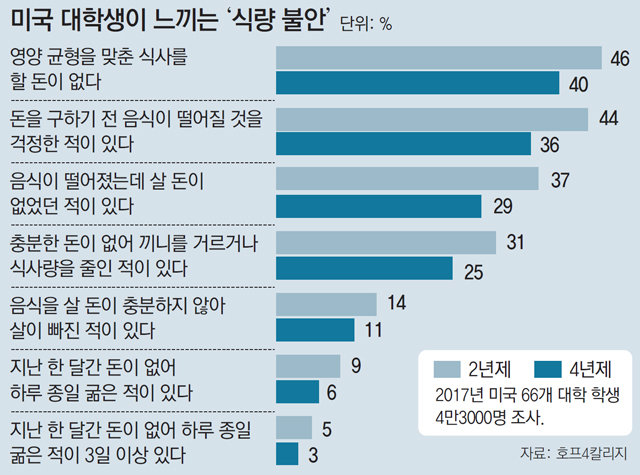

템플대 등이 2017년 미 66개 대학의 학생 4만3000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 36%가 “식량 불안을 경험했다”고 응답했다. 특히 2년제 커뮤니티 칼리지 학생 중 약 10%가 “지난 한 달간 돈이 없어 하루 종일 굶었다”고 말했다. 4년제 학생의 비율도 6%였다.

이 조사를 주도한 사라 골드릭랩 템플대 교수는 지난해 워싱턴포스트(WP) 인터뷰에서 “학생들은 교내 식당의 음식이 맛이 없다거나 술 마실 돈을 마련하기 위해 굶는 것이 아니다. 사회 체계의 문제”라고 지적했다. 치솟는 대학 학비, 저소득층 학생의 대학 진학 증가, 효과적이지 못한 지원 대책 등이 복합적으로 나타난 결과라는 뜻이다.

전미교육통계센터(NCES)에 따르면 2013∼2014년 미 대학생의 평균 기숙사비는 9929달러. 20년간 50% 오른 수치다. 지난해 컬럼비아대의 연간 등록금은 5만9430달러, 학교 기숙사비는 1만4016달러다. 방값 비싼 외부 거주지 대신 학교 캠퍼스에서 사는데도 등록금+기숙사비로만 1년에 7만여 달러가 필요하다.

대학생 빈곤이 사회 문제로 부상하면서 많은 대학과 비영리 단체 등이 결식 대학생을 지원하기 위해 동분서주하고 있다. 푸드팬트리를 설치한 대학들이 참여하는 미 대학푸드뱅크연합(CUFBA) 회원 학교는 2012년 15곳에서 최근 700곳 이상으로 급증했다.

컬럼비아대 학교 식당은 연간 5000달러, 1000끼에 해당하는 금액을 푸드팬트리에 지원한다. 학부생 8000여 명에게 한 학기에 6끼까지 무료로 제공하기 위해 ‘긴급 식사지원 펀드(Emergency Meal Fund)’도 만들었다. 뉴욕 세인트존스대도 갑작스럽게 돈이 필요한 학생들에게 1회 소액을 지원하는 ‘긴급자금 기금’을 조성했다. 미시간주립대는 학교 보건소를 찾는 학생들을 대상으로 정기적으로 굶주림 문제를 조사한다.

시민단체의 활동도 활발하다. 2010년 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)에서는 대학생 빈곤 해결을 위한 비영리단체 스와이프아웃헝거(Swipe Out Hunger)가 등장했다. 현재 컬럼비아대 등 미 28개주, 70개 대학과 함께 학내 굶주림 문제 해결을 돕고 있다.

이 정도로는 충분치 않다는 지적도 많다. 히긴스 씨는 “기성세대가 가난을 극복하고 성공했던 경험을 지금의 젊은 세대에게도 강요할 수는 없다. 푸드팬트리는 상처가 악화되는 것을 막는 ‘반창고’일 뿐 만병통치약이 아니다”라고 강조했다. 학교의 관심과 정부 차원의 종합대책이 필요하다는 의미다.

그는 ‘식량 불안’이란 추상적 용어 대신 ‘굶주림(hunger)’이란 쉽고 명확한 표현을 써야 한다고 거듭 강조했다. 문제의 본질을 사람들에게 알리려면 어렵고 모호한 표현이 적합하지 않다는 판단에서다. 레이철 슈메크 스와이프아웃헝거 사무국장도 “식량 불안을 겪는 학생들은 그렇지 않은 학생들보다 강의를 건너뛸 가능성이 52% 높다. 굶주림이 졸업장을 따는 데 방해물로 작용하면 안 된다”고 지적했다.

뉴저지주는 5월에 ‘굶주림 없는 캠퍼스 법(Hunger free campus act)’을 통과시켰다. 주내 대학생들의 식량 불안을 해결하기 위해 굶주림대책반을 설립하고 100만 달러의 예산도 배정했다.

이 법의 시초는 2017년 캘리포니아 주의회가 만든 동명의 법이다. 당시 캘리포니아주는 결식 대학생 문제를 해결하기 위해 750만 달러의 예산, 학생들이 여분의 식권을 기부하고 결식 대학생들이 사용하게 하는 ‘식권 공유 프로그램’, 교내 푸드팬트리 설치, 식품할인구매권(푸드스탬프) 등록을 지원하는 교내 담당자 지정 등의 제도를 마련했다.

박용 뉴욕 특파원 parky@donga.com

글로벌 현장을 가다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

오늘의 운세

구독

-

이기홍 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0