<2> 윤리의 빛

2017년에는 박근혜 전 대통령의 국정을 풍자한 그림, ‘더러운 잠’이 논란을 일으켰다. 이 그림은 조르조네의 ‘잠자는 비너스(Sleeping Venus·1509∼1510년)’에 나오는 비너스의 누드에 박 전 대통령의 얼굴을 합성하고, 에두아르 마네의 ‘올랭피아(Olympia·1863년)’에 나오는 하녀의 몸에 최순실의 얼굴을 합성하여, 파탄 나 버린 국정을 더러운 잠이라고 조롱했다. 지난 수년간 한국의 주된 사회적 의제는 어떻게 이 더러운 잠으로부터 깨어날 것인가였다.

여성의 누드가 작품에 등장하는 것은 회화사에서 드문 일이 아니다. 비평가 존 버거가 말했듯이, 누드화에서 여성의 신체는 종종 관음적 시선에 봉사하게끔 그려져 왔다. 그러나 이 사회에 횡행한다는 ‘몰카(몰래카메라)’ 영상물처럼, 더러운 잠은 대중 앞에 대상을 벌거벗겨 더럽히고 말겠다는 의도가 너무 노골적이었던 것은 아닐까. 기분이 더러워진 반대파는 더러운 잠을 예술로 받아들이기를 거부하고, 해당 전시회를 주선한 국회의원의 가족을 역시 누드로 표현한 포스터를 뿌려대며 복수에 나서고 만다.

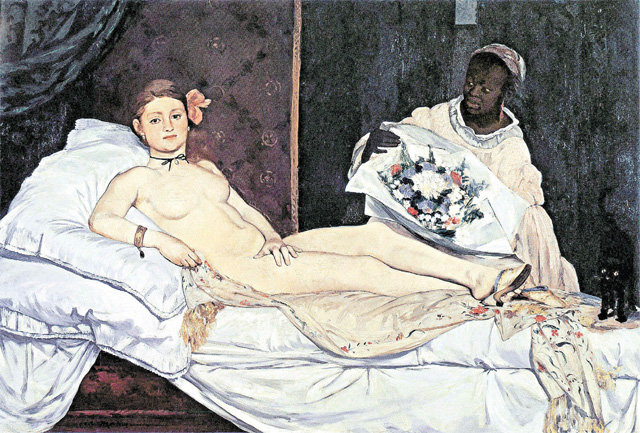

정치와 회화의 역사가 이처럼 더러운 잠과 복수로만 전개되어 온 것은 아니다. 더러운 잠이 차용한 마네의 올랭피아는 여성 누드가 단순한 관음 대상이 되기를 거부했다는 점에서 회화사의 새로운 지평을 연 작품이었다. 올랭피아 속에서 벌거벗은 백인 여성은 관람자의 관음적 시선에 수동적으로 봉사하기를 그치고, 감았던 눈을 뜨고 상대의 관음적 시선을 무력화하는 자세를 취한다. 그리고 그 옆에서 이주 노동자로 보이는 ‘흑인’ 하녀는 누군가 환심을 사기 위해 보내온 꽃다발을 주인에게 전하고 있다.

담배 꼬나문 이 흑인 여성의 자태는 더 이상 하녀의 자세가 아니지만, 그렇다고 해서 백인 여성을 능욕하고자 하는 관음의 자세 역시 아니다. 그는 쉽게 해독하기 어려운 무연한 표정으로, 결코 탐욕스럽지 않은 자세로, 백인 여성의 나신을 바라본다. 즉, 발로통의 그림은 단순히 하인에게 주인을 모욕하거나 관음할 수 있는 쾌락을 허락해줌을 통해 윤리적이 되려는 작품이 아니다. 이 작품의 윤리는 다른 곳에 있다.

이 흑인 여성이 백인 여성의 누드를 보고 있기에, 발로통의 그림을 보는 관객은 벗은 여성을 보는 동시에 벗은 여성을 보는 이를 보아야 한다. 이는 벗은 여성과 관람자의 일대일 대면을 방해한다. 온전한 관음을 방해한다. 자신과는 다른 방식으로 같은 대상을 바라보는 흑인 여성을 의식함을 통해서, 관람자는 자신의 본다는 행위를 질문하게 된다. 발로통의 그림에 윤리의 빛이 깃든다면 바로 이 지점에서이다. 이 사회가 언젠가 더러운 잠에서 마침내 완전히 깨어날 수 있다면, 서로를 더럽히는 복수의 축제를 통해서라기보다는, 아마 이러한 윤리의 빛을 통해서일 것이다.

김영민 서울대 정치외교학부 교수

김영민 서울대 정치외교학부 교수

김영민의 본다는 것은 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

주성하 기자의 서울과 평양사이

구독

-

오늘과 내일

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘보희와 녹양’… 갱생을 위하여[김영민의 본다는 것은]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/09/09/97338390.1.jpg)

![[사설]기로에 선 ‘계엄국난’과 탄핵정국… 韓-與-野 정치력 발휘할 때](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130710462.1.thumb.jpg)

댓글 0