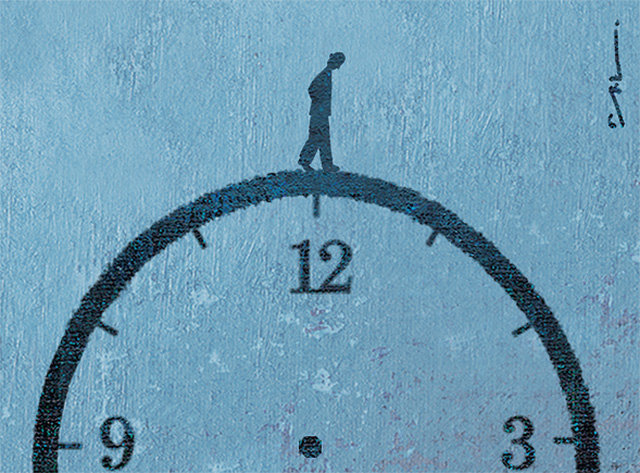

이렇게 될 줄 알면서도 ― 조병화(1921∼2003)

나보다 앞선 벗들이

인생은 걷잡을 수 없이 허무한 것이라고

말을 두고 돌아들 갔습니다

벗들의 말을 믿지 않기 위하여

나는

온 생명을 바치고

노력을 했습니다

인생이 걷잡을 수 없이 허무하다 하더라도

나는 당신을 믿고

당신과 같이 나를 믿어야 했습니다

살아 있는 것이 하나의 최후와 같이

당신의 소중한 가슴에 안겨야 했습니다

이렇게 될 줄을 알면서도

이렇게 될 줄을 알면서도.

절망은 전염된다. 우리는 무엇을 해도 할 수 없을 때가 있다. 온몸이 굳고 숨이 쉬어지지 않을 때가 있다. 이런 절망의 순간이 이 시에도 나와 있다. “인생은 걷잡을 수 없이 허무한 것”이라는 말을 들었을 때 시인은 절망의 심연을 보았다. ‘살아 보니 허무하더라. 네가 애써 살아봐도 허무할 것이다.’ 벗과 선배와 이웃이 이런 증언을 해온다면 흔들리지 않을 사람은 없다.

이 절망에 앞서 싸우는 이야기가 시에 담겨 있다. 시인은 인생이 전혀 허무하지 않다고 반박하지 않는다. 그래, 허무하다. 그러나 그 허무함을 딛고 ‘살아 있는 것’은 앞으로 나아간다. ‘살아 있는 것’ 자체가 가장 소중한 가치다. 전파된 허무의 믿음에 대항하여 시인은 생명의 믿음으로 싸워 나간다. 세상이 저주스러울 때, 이 싸움의 기록이 구원이 된다. 때로, 구원은 정말 사소한 곳에서 온다. 우리의 신은 아주 작고, 잘 보이지 않는 곳에 숨어 있는가 보다.

나민애 문학평론가

나민애의 시가 깃든 삶 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

부동산팀의 정책워치

구독

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

오늘도 건강

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![꽃씨[나민애의 시가 깃든 삶]〈225〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/12/21/98898853.1.jpg)

![[사설]그냥 대학 장학금만 늘릴 게 아니라 졸업장 제값 하게 해야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486627.1.thumb.jpg)

![[오늘과 내일/윤완준]“네가 대통령이냐!”](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486651.1.thumb.jpg)

댓글 0