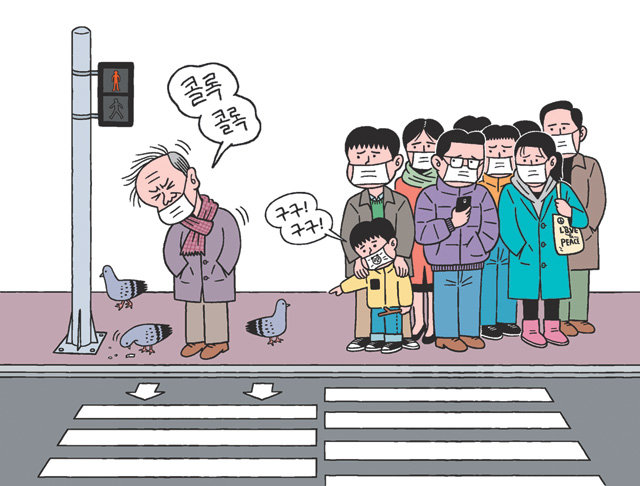

이제 와서 하는 얘기지만, 나는 어머니가 코로나19에 감염된 게 아닐까 두려웠다. 어머니가 소위 ‘슈퍼전파자’처럼 공분의 대상이 된다면 견딜 수 없을 것 같았다는 얘기다. 보건 분야 전문가들이 감염자 혐오는 방역에 아무런 도움이 되지 않는다고 아무리 강조해도, 아직 코로나19에 감염되지 않은 사람들에게는 감염자의 동선과 행적이 가장 큰 관심사다. 간혹 정부 방침을 따르지 않은 감염자는 파렴치한 가해자 취급을 받는다. 마침 국회에서도 관련 법 개정을 통해 감염병 검사와 역학조사를 거부하면 처벌을 강화하기로 했다. 반면 그럴싸하게 편집한 정보로 혼란을 부추기는 사람은 통제할 방법이 없다. 당파적 이해관계를 앞세워 정쟁을 부추기는 사람도 통제하질 못한다. 아무래도 방역 시스템과 공공의 안전에는 후자 쪽이 훨씬 더 위협적인 것 같은데 말이다.

‘스포트라이트’라는 영화가 있다. 미국 보스턴 글로브지 특종팀이 가톨릭 사제의 아동 성폭력 사건을 고발했던 실화를 재구성한 영화다. 영화는 교단과 지역 사회 기득권이 해당 사건을 어떤 식으로 은폐했는지 잘 보여준다. 영화 마지막 무렵 특종팀 기자들은 수십 년 전에 성폭력 피해자의 제보가 이미 있었지만, 자사가 그 제보를 묵살하고 보도하지 않았던 사실을 뒤늦게 발견한다. 자신들 역시 해당 사건 은폐에 일조했던 셈이다. 특종팀 기자들이 서로를 탓하며 자책하자 국장은 말한다. “우리는 어둠 속에서 넘어지며 살아가요. 갑자기 불을 켜면 탓할 것들이 너무 많이 보이죠.”

그 어떤 방역 시스템도 완벽할 수 없다. 방역 시스템은 어둠 속에서 무엇이 어디서부터 잘못됐는지 더듬어 나가기 위한 최소한의 불이다. 우리는 그 최소한의 불로 넘어진 사람을 일으켜 줄 수 있다. 누구든 넘어지지 않도록 우리가 미처 보지 못하는 밑바닥을 비출 수도 있다. 아니면 탓할 대상을 골라내서 마음껏 헐뜯을 수도 있다. 그 최소한의 불을 어떻게 쓸지 그건 순전히 우리 몫이다.

권용득 만화가

권용득의 사는게 코미디 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

횡설수설

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![너무나 개인적인 재난[권용득의 사는게 코미디]〈17〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/17/100190073.1.jpg)

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0