안사통신 등이 전한 이 사건은 이탈리아의 남북 갈등이 얼마나 심한지 보여준다. 양측은 한 나라에서 사는 국민이라고 보기 어려울 정도로 적대시한다. 여러 이유가 있다. 우선 476년 서로마 제국이 멸망한 후 1385년간 이탈리아 전체가 수십 개의 도시 국가로 쪼개져 지내는 동안 북부는 신성 로마제국, 합스부르크 왕조 등 주로 독일의 지배를 받았다. 남부는 스페인, 아랍 등이 거쳐 갔다. 드러내놓고 말은 안 하지만 서로를 반(半)독일인, 반유색인종 쯤으로 치부하는 분위기가 있다. 1861년 통일 역시 피에몬테 등 북부 일부가 주도한 일종의 흡수합병 방식으로 이뤄지면서 점령군 대 피점령군 구도가 연출됐다.

현격한 경제 격차도 빼놓을 수 없다. 2017년 기준 롬바르디아(3만8500유로), 에밀리아로마냐(3만5800유로), 베네토(3만3500유로) 등 북부 주요 주의 1인당 소득은 3만 유로를 훌쩍 넘는다. 남부 풀리아(1만8700유로), 시칠리아(1만7700유로), 칼라브리아(1만7400유로)는 절반에 불과하다. 북부인은 ‘내 세금으로 이탈리아 전체를 먹여 살린다. 남부인은 경제적으로 무능하다’고 여긴다. 남부인은 ‘철도 등 인프라를 독식하고 북부 위주 경제정책을 편 탓이다. 돈밖에 모르는 족속’이라고 받아친다.

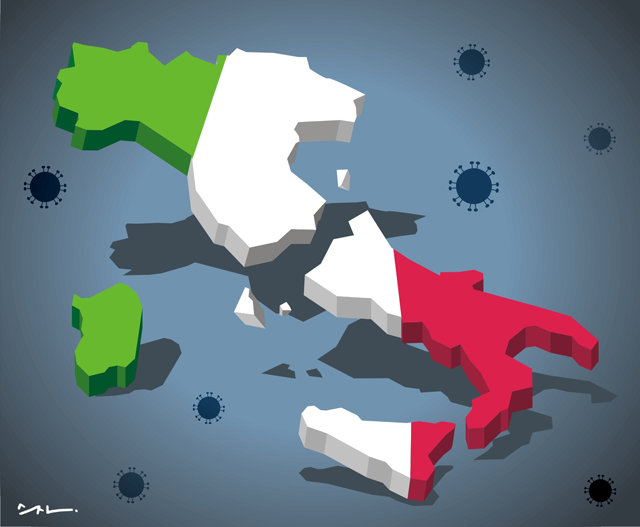

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태는 양측 갈등을 더 부추기고 있다. 이탈리아 핵심을 자처하던 북부 롬바르디아와 베네토는 ‘바이러스 온상’이라는 오명에 휩싸였다. 8일 정부가 북부에 봉쇄령을 내리기에 앞서 계획이 사전 유출돼 일부 북부인이 남부로 대거 이동했다. 당시 미켈레 에밀리아노 풀리아 주지사는 “돌아가라. 당신들이 바이러스를 운반하고 있다”고 비난했다. 단순히 주민 건강을 우려한 수준이 아니라 오랫동안 억눌린 분노와 한이 담긴 표현으로 해석할 수 있다. ‘돈 좀 있다고 남부를 무시할 땐 언제고 바이러스가 창궐하자 이곳으로 도망을 오느냐’는 힐난일 것이다.

2008년 세계 금융위기, 2010년 남유럽 재정위기 때와 마찬가지로 이번 사태가 지나간 후 실업, 파산 등 남부의 경제적 피해가 북부보다 더 클 가능성도 거론된다. 2007∼2014년 이탈리아에서는 94만3000명의 실업자가 발생했는데 70%가 남부인이었다. 지난해 말 비영리단체 스비메즈연구소의 보고서에 따르면 2002∼2017년 남부의 인구 유출은 200만 명에 달했다. 인구 유출이 남부 경제를 어렵게 하고 이것이 남북 격차를 증가시키는 악순환이 나타난 셈이다.

1991년 롬바르디아와 베네토에는 ‘잘사는 북부가 모여 독립 국가를 만들자’고 외치는 극우정당 ‘북부리그’가 출현했다. 난민선 입항 금지 등 강력한 반난민 정책을 편 마테오 살비니 전 부총리가 이 북부리그 출신이다. 한때 같은 나라에 묶인 것조차 싫다던 북부가 코로나19로 남부의 온정을 바라는 처지가 됐으니 세상은 참 요지경이다. 이번 사태가 양측의 해묵은 갈등을 해소해줄 계기가 될지, 더 큰 갈등 요인으로 작용할지 알 수 없다. 분명한 점은 대형 위기 때 어떻게 대처하느냐가 해당 국가와 국민의 경쟁력을 보여준다는 사실이다.

하정민 국제부 차장 dew@donga.com

글로벌 이슈 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독 826

-

관계의 재발견

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 1개

-

- 화나요

- 0개

![코로나와 ‘착한 애국심’의 부상[글로벌 이슈/이설]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/25/100333831.1.jpg)

댓글 12

추천 많은 댓글

2020-03-18 06:51:54

근데 맞는 말. 남부 인들 놀고 먹고 폭력과 범죄가 가깝다. 시칠리아 마피아 봐라.

2020-03-18 08:18:24

남부는 별탈없을까...바이러스가 빈부따져가며 퍼지진 않지.

2020-03-18 15:54:52

파안대소하며 상황을 즐기기만 하던 조선의 무능한 문조놈은 검찰의 칼날이 자신의 목을 겨누자 그때서야 위기, 협력과 연대타령. 하여간 조선놈의 빨갱이들은 패야 정신을 차린다. 반드시 청소해야 할 인간들이 바로 조선빨갱이다. 빨갱이바이러스에 감염되어도 모르는 자가 수두룩