코로나 위기에 ‘거리 두기’와 ‘연대’ 충돌

‘따로 또 같이’ 공공선 회복이 치료제

미국 뉴욕 맨해튼에서 일하고 있다 보니 요즘 한국에서 전해오는 안부 인사를 부쩍 많이 받는다. 대부분은 “건강 조심하라”는 인사로 시작해 “미국이 어쩌다 이렇게 됐느냐”는 말로 끝맺을 때가 많다. 세계 최고의 전염병 대응 역량을 갖춘 미국과 최대 도시 뉴욕이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기의 세계적 중심지가 됐다는 게 믿기지 않는 건 한국인들만이 아니다.

2월 초만 해도 “미국은 안전하다”는 당국의 말을 철석같이 믿던 미국인들이 요즘에는 마스크와 장갑을 낀다. 지난달 말 맨해튼 57번가의 식료품점인 홀푸드마켓 입구에는 입장을 기다리는 사람들이 띄엄띄엄 앞뒤로 거리를 두고 100m 넘게 줄을 서 있었다. 마스크를 쓰고 줄을 서 있던 노인은 뒤에 있던 젊은이들이 한 발 다가오자 낮은 목소리로 “6피트”(약 1.8m)라고 외치며 손사래를 쳤다. 젊고 건강한 무증상 환자에게서 감염될 수도 있다는 두려움이 아마 컸을 것이다.

그도 그럴 것이 미국 환자 5명 중 1명은 40세 미만의 젊은이들이다. “코로나19가 무섭지 않다”는 젊은이들이 몰려가 파티와 축제를 즐긴 플로리다주 해변, 루이지애나주 뉴올리언스 등에서 코로나19가 최근 무섭게 번지고 있다. 일부 젊은이는 고령층의 불안감을 조롱하고, 자신의 건강을 과시하는 ‘코로나 챌린지’ 사진을 소셜미디어에 올린다.

맨해튼의 부자들은 바이러스를 피해 인적이 드문 교외 별장으로 짐을 싸서 떠나지만, 하루하루 먹고살기 바쁜 이들은 위험을 무릅쓰고 일터로 나간다. 텅 빈 맨해튼 도심에서 푸드트럭을 끌고 나온 한 중동계 이민자는 TV 카메라 앞에서 “내가 일을 하지 않으면 가족들이 먹고살 수 없다. 난 바이러스가 두렵지 않다”고 외친다. 생계 때문에 어쩔 수 없이 거리로 나오는 사람들에겐 병원비를 감당하는 일도 버겁다. 의료 사각지대의 사회적 약자와 생명을 걸고 진료하는 의료진을 보호하는 연대의 정신이 없으면 사회적 거리 두기는 성공할 수 없을 것이다.

미국 사회에서는 ‘사회적 거리 두기’를 둘러싸고 ‘공공 보건’이냐 ‘경제’냐의 양자택일 압력이 높아지고 있다. 환자가 급증하고 의료 인프라가 한계에 이르면서 한정된 인공호흡기와 병상을 누구에게 먼저 제공해야 하느냐는 윤리적 논란도 커질 것이다. 마이클 샌델 하버드대 법대 교수는 미국 사회가 직면한 ‘공공선의 딜레마’를 이렇게 설명한다. “‘사회적 거리 두기’와 ‘우리는 모두 하나가 돼야 한다’는 팬데믹의 2가지 상징적 슬로건을 생각해 보라. 서로 떨어져 있어야 하면서도 하나로 뭉쳐야 한다는 상충된 슬로건이 팬데믹 대응에서는 모두 필요하다”고 말했다. 이 문제를 해결하지 않고 ‘사회적 거리 두기’를 중단한다면 사회는 ‘적자생존의 정글’로 바뀔 수 있다는 것이다.

앤드루 쿠오모 뉴욕 주지사의 동생 크리스토퍼 쿠오모 CNN 앵커는 코로나19 투병을 하면서도 방송에 출연해 “우리 자신과 가족들, 의료진을 위해 모두 하나가 돼야 한다. 그것이 우리의 치료약”이라고 호소했다. 사회적 거리 두기와 연대의 가치를 동시에 달성하는 ‘따로 또 같이’ 정신은 미국만의 치료약이 아닐 것이다.

오늘과 내일 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

서영아의 100세 카페

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

유재영의 전국깐부자랑

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[오늘과 내일/유재동]관세폭탄이나 딥시크보다 더 두려운 것](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/02/21/131081203.1.jpg)

![5년 전 대기업 임원 ‘잘린’ 50대, 지금은…[서영아의 100세 카페]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131084947.1.thumb.jpg)

댓글 11

추천 많은 댓글

2020-04-04 10:26:38

제품 싸게 생산하려고 공산독재 중국으로 몰려가 돈을 번 선잔제국들에 내려진 징벌이니라. 향후 G7이 솔선수범 합의해 중공에서 공장을 모두 철수해야 한다 그게 습근평 공산독재에 신음하는 중국과 국만을 오히려 구제하는 길이야.

2020-04-04 18:29:54

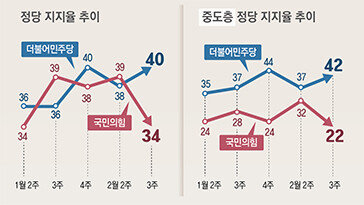

4.15 선거는 조국-문재인 합동사기정권 심판!!

2020-04-04 09:58:32

대한민국 신의 한수. 전국민 의료보험.