〈32〉수변도시

최근 영국 건축도시학자 마이클 배티는 ‘미래 도시를 발명하다’(Inventing Future Cities·MIT출판사·2018년)를 출간했다. 그는 2100년 세계 인구는 100억 명이고, 100만 명을 넘는 도시는 1600개, 인구 1000만 명이 넘는 도시는 85개, 인구 1억 명이 넘는 도시는 3개에 이를 것이라고 예측한다.

그중 1억 명이 넘는 도시가 아시아에 2개 출현할 것이라고 한다. 중국 광저우(현재 4500만 명)와 일본 도쿄(3300만 명)가 될 가능성이 높다고 진단한다. 이 둘과 경쟁해야 하는 서울의 적정 규모는 얼마일가? 사실 이 질문이 ‘서울 집값을 어떻게 잡을까?’보다 더 미래지향적이다. 서울은 현재의 틀로는 1억 명을 담을 수가 없다. 서울은 더 팽창해야 한다. 서울은 동-남-북으로 산들이 겹겹이다. 이들이 서울 그린벨트인데, 엄밀히 말하면 이 산들이 서울 수평 팽창의 걸림돌이다.

산지형 그린벨트가 평지형 그린벨트에 비해 접근성은 떨어지지만, 그 대신 풍부한 물길이 있다. 서울은 그래서 하천이 런던과 뉴욕에 비해 훨씬 풍부하다. 도시로서 서울의 미래는 산보다는 물길에 있다. 주말에 마음먹고 등반해야 하는 산지형 ‘그린벨트’보다 일상에서 바로 걸어 들어갈 수 있는 평지형 ‘블루(물길)벨트’에서 새로운 가능성을 찾을 필요가 있다.

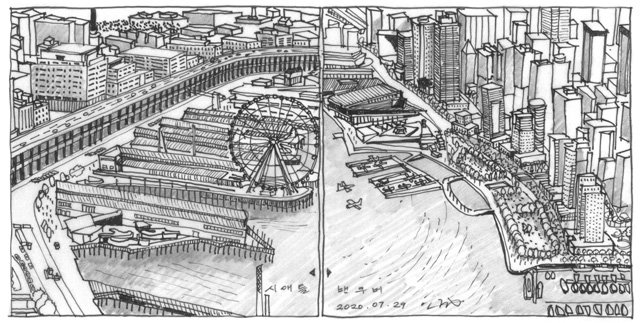

블루벨트 측면에서 미국 시애틀과 캐나다 밴쿠버는 시사점이 있다. 두 도시는 차로 3시간 거리에 있어 물리적으로 가깝지만 그만큼 경쟁적이다. 두 도시를 발생시킨 지리적 조건이나 도시경제 진화 과정이 유사하나 수변을 대하는 태도는 다르다.

둘 다 해안가 경사지에서 시작했고, 벌목을 통한 목재산업으로 도시경제가 일어나 골드 러시로 번성했다. 하지만 물가에 대한 태도는 달랐다. 시애틀은 20세기 중반 ‘알래스칸 웨이’라는 고가 고속도로를 해안가에 지어 도심과 수변을 단절했다. 골드러시 때 사용한 부둣가(피어 57)를 관광 상품으로 개발하고, 회전차를 설치하고, 수족관을 만들지만, 단절은 개선되지 않는다.

시애틀은 요새 고가 고속도로를 철거하고 지하화해 수변을 도심과 이으려는 공원 공사가 한창이다. 현 서울의 한강과 안양천과 중랑천과 도림천의 수변 상황은 어떠한가? 시애틀과 유사하다. 20세기 중반 자동차 중심의 미국식 도시계획 기법이 비판 없이 이식되어 고속도로가 수변을 달린다.

시간을 두어 수변을 더 살리자. 서울의 블루벨트를 살려 그린벨트로부터 자유로워지자. 22세기 서울이 광저우와 도쿄와 경쟁하려면 블루벨트를 살리고, 서울이라는 그릇은 더 커져야 한다. 그런 의미에서 분산하기보다는 응집할 때이고, 퍼지기보다는 솟을 때이다. 또 낮은 산은 평탄화하고, 이러고도 모자라면, 산자락에서 나와 바닷가로 가자.

이중원 성균관대 건축학과 교수

이중원의 ‘건축 오디세이’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

서광원의 자연과 삶

구독

-

노후, 어디서 살까

구독 5

-

최중혁의 월가를 흔드는 기업들

구독 1

-

- 좋아요

- 1개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![천천히 지어 올린 건물의 가치[이중원의 '건축 오디세이']](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/08/19/102543275.1.jpg)

![해외 언론도 우려하는 韓 최대 리스크 ‘국론 분열’[오늘과 내일/신광영]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131144856.1.thumb.jpg)

댓글 1

추천 많은 댓글

2020-07-29 06:51:04

서울과 수도권을 더욱 확대 응집해서 키워야 한다는 현명한 판단이고, 아주 지혜로운 해답이다. 전 국민이 이런 지혜로운 사고를 품어야 하는데 멍청한 바보 위정자들의 사고에 현혹되어 헤매니 슬프네요. ~~~