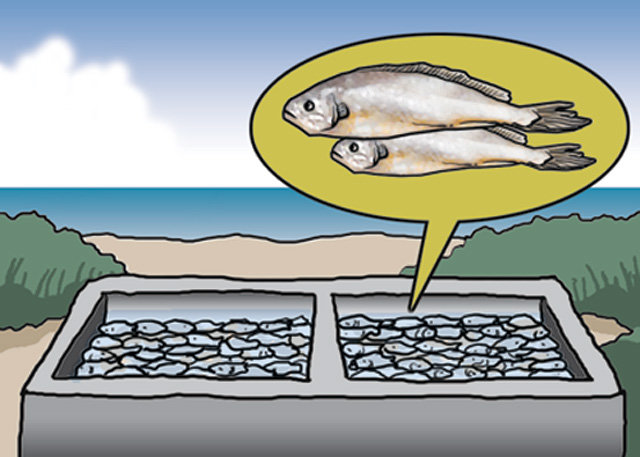

연평도는 조기 파시로 유명했다. 어선에서 조기를 매입한 상선은 염장하기 위해 연평도에 입항했다. 어획량이 적을 경우 소금에 절여 해안가 자갈밭에서 건조했으나 수천 척의 어선이 잡은 조기를 이런 방식으로 감당할 수 없었다. 그래서 일제강점기에는 구덩이를 파고 블록과 시멘트로 외장을 발라서 대형 수조를 만들었다. 이렇게 만든 간통이 해안가에 즐비했다. 염장한 조기는 서울 평양 인천 개성 등지에 팔렸다.

파시 때는 섬이 가라앉을 정도였다고 노인들은 증언한다. 1000명 내외가 살던 작은 섬에 선박 수천 척이 겹겹으로 정박했고 선원과 상인 수만 명이 섬을 메웠다. 전국의 크고 작은 파시 중에서 연평도 조기 파시 규모는 압도적이었다. “사흘 벌어 한 달 먹고, 한 달 벌어 1년 먹는다”는 말은 조기 파시가 성행하던 시절의 연평도를 말해준다. “1943년 4월 말, 연평도에 어선 운반선 상선 등을 합쳐 무려 5000여 척의 배가 몰려들었다”고 매일신보가 전했고 “1946년 봄, 연평 바다에서 297억 마리의 조기가 잡힐 것”이라는 예측 기사를 동아일보가 냈다. 영원할 것만 같던 연평어장의 파시는 1968년 5월 26일을 마지막으로 더 이상 열리지 않았다.

6·25전쟁 때 피란민이 연평도로 밀려왔다. 천막을 치고 살던 피란민에게 화장실은 시급한 문제였다. 이때 곳곳에 남아있던 간통 위에 나무를 걸쳐 공용화장실로 이용했다. 필자는 간통의 잔존 가능성을 염두에 두고 수소문한 끝에 두 개의 간통을 찾아냈다. 하나는 흙으로 메워 경계석만 확인할 수 있었고 다른 하나는 창고로 활용하고 있었다. 찬란한 어로 역사를 간직한 연평도지만 불과 50년 전의 흔적을 찾기란 쉬운 일이 아니었다. 우리가 두 발을 딛고 서 있는 현재의 것들도 남길 건 남기고, 기록할 건 기록해야 하는 이유가 여기에 있다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김창일의 갯마을 탐구

구독

-

광화문에서

구독

-

패션 NOW

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![꼼장어, 장어가 아니면 어때?[김창일의 갯마을 탐구]〈49〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/08/21/102581185.1.jpg)

댓글 0