2020년도의 노벨 문학상을 수상한 루이즈 글릭은 죽음처럼 우울한 주제의 시를 거의 강박적으로 많이 쓴 미국 시인이다. 어떤 시집은 죽음에 관한 내용이 3분의 1을 차지할 정도다. 1974년에 발표한 ‘물에 빠진 아이들’도 그러한 시다.

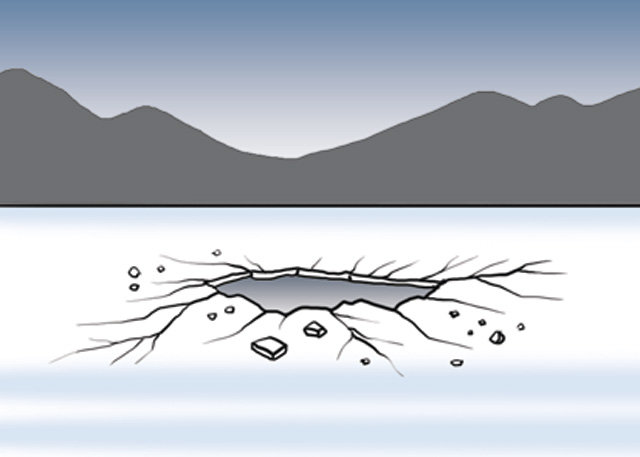

아이들은 얼음이 충분히 두껍게 얼었다고 생각하고, 아니 어쩌면 그런 것은 생각해보지도 않고 연못으로 들어간다. 순진하고 “판단력이 없어서다”. 어느 순간, 얼음이 깨진다. “얼음이 먼저 그들을 안으로 잡아들이고/그들이 마침내 조용해질 때까지 가라앉자/그들의 털목도리만 물 위에 떠 있다.” 이런 묘사를 굳이 할 필요가 있을까 싶을 정도로 으스스하다.

다행히도 이게 전부가 아니다. 시는 아이들이 부모가 자신들을 찾는 목소리를 듣는 장면으로 마무리된다. “너희들, 뭘 기다리는 거니?/어서 집에 오지 않고.” 이것은 우리가 일반적으로 생각하는 죽음에서는 가능한 일이 아니다. 더 이상 이 세상 사람이 아닌데 아이들이 어떻게 부모가 부르는 소리를 들을 수 있는가. 그러나 시인은 아이들이 부모가 자기들을 찾는 소리를 듣는 꿈의 세계를 상상한다. 그래서 물고기가 미끼를 물듯 아이들이 자기 이름을 부르는 소리를 물고 올라오는 것도 불가능하지 않다. 이렇듯 사랑은 죽었음에도, 아니 죽었으니까 더욱 “뭘 기다리는 거니?/어서 집에 오지 않고”라고 부르는 마음이고 또 그 애타는 부름에 응답하는 마음일지 모른다. 죽었다고 끝나는 게 아니라 죽음 너머로까지 계속되는 게 사랑이니까.

왕은철 문학평론가·전북대 교수

왕은철의 스토리와 치유 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

경제 Inside Out

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![45점을 준 선생님[왕은철의 스토리와 치유]〈163〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/10/21/103543525.1.jpg)

댓글 0