이춘재가 자백한 ‘화성 8차’

20년 복역한 윤성여 씨

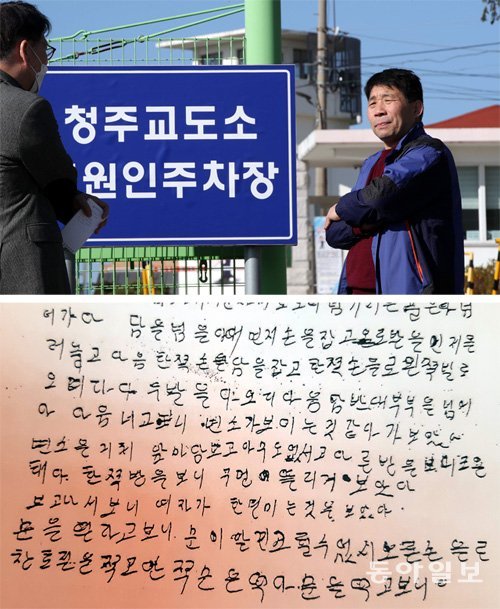

2009년 출소 후 충북 청주의 한 자동차용품 업체에서 근무하고 있는 윤 씨를 24일 오전 그가 복역했던 청주교도소 정문 앞에서 만났다. 윤 씨가 실명과 얼굴을 언론에 공개하는 것은 자신과 같은 일이 다시는 발생하지 않기를 바라며 앞으로 당당하게 살고 싶기 때문이라고 했다.

1988년 9월 16일 경기 화성 태안읍 진안리에 살던 박모 양(13)이 자신의 집에서 잠을 자던 중 오전 1시경 성폭행을 당하고 피살됐다. ‘연쇄 살인 7차 사건’ 발생 9일 뒤였다. 윤 씨는 1989년 7월 체포돼 이듬해 5월 대법원에서 무기징역 확정판결을 받았다. 20년형으로 감형된 뒤 만기 몇 개월을 앞두고 출소한 지도 10년여가 지난 지난해 9월 ‘이춘재의 자백’이 나왔다.

“재판은 선고 내려져 봐야 압니다”

“여기서 19년 6개월을 있었습니다.” 그는 교도소 정문이 보이자 탄식처럼 말했다. “장애인 복지기관 자원봉사를 위해 몇 번 밖으로 나온 것 말고는 안에서만 생활했다”는 윤 씨에게 재심 선고를 앞둔 심경을 물었다.

“재판은 선고가 내려져 봐야 압니다.”

‘범인만이 알 수 있는 의미 있는 진술을 했다’며 경찰이 지난해 11월 ‘이춘재가 진범’이라고 중간 수사 결과를 발표했고, 올 1월 재심이 받아들여져 재판이 막바지로 접어들고 있지만 윤 씨는 여전히 재판 결과에 긴장하는 모습이었다.

“다른 말이 필요 없다. 내가 허위 자백이라도 하지 않았으면 지금 살아있을 수 없었을 것이다. 계란으로 바위 치기라고 생각했다.” 무엇이 그를 그토록 겁먹게 했을까. 그는 “당시는 상황이 그랬다”고만 했다. 당시 경찰 관계자는 재판에서 3세 때부터 소아마비로 왼쪽 다리가 불편한 상황에서 윤 씨에게 쪼그려 뛰기를 시켰다고 증언했지만 윤 씨는 자세히 말하지 않았다. 법정에서 한 경찰관은 구타도 있었다고 증언했지만 현장을 지휘했던 당시 형사계장은 가혹행위는 없었다고 부인했다.

공개 재판 법정에서라도 억울하다고 말해 볼 생각은 못 했을까.

“재판을 기다리는데 다른 미결수들이 ‘공소장의 죄로만 보면 사형이다. 화성 살인 사건은 널리 알려져 있어서 선고하자마자 형이 조기 집행될 수도 있다’고 했다. ‘법원 괘씸죄’라는 말도 들었다. 경찰과 검찰에서 인정한 것을 부인하면 그렇다고 했다. 지금과는 많이 달랐다.” 윤 씨는 “변호사를 구할 수도 없는데 죄를 부인하다 죽을지도 모른다는 두려움이 있었다”고 했다. 주위에서 조언이나 변변한 도움을 받지 못한 상황에서 불확실한 정보와 불안, 공포 등이 뒤섞여 자기 방어를 제대로 하지 못한 듯했다. 윤 씨는 1심 판결이 나온 뒤 항소했지만 1년도 안 돼 2, 3심에서도 그대로 원심이 확정됐다.

국과수 감정서 미스터리

윤 씨는 초등학생 피살 사건을 조사한다길래 7번가량 체모를 뽑아주면서도 대수롭지 않게 생각했다고 한다. 경찰서나 파출소 한번 가보지 않았던 그는 당시에도 자신과는 상관없는 일이라고 생각했다고 한다.

경찰은 피해자의 몸에서 채취된 범죄 용의자의 체모에서 티타늄 등 금속 성분이 다량 검출되자 윤 씨를 포함해 금속을 취급하는 업종 종사자를 대상으로 탐문 및 체모 채취 조사를 벌였다. 당시 이춘재도 전기 업체에서 근무했지만 ‘화성 6차 사건’에 이어 이번에도 혈액형이 달라 조사 대상에서 빠졌다. 경찰은 국립과학수사연구원으로부터 현장 체모와 윤 씨 체모가 일치한다는 ‘방사성 동위원소 감정서’를 전달받은 다음 날 윤 씨를 체포했다.

지난달 14일 수원지법 7차 재심 공판. 재판부는 1989년 윤 씨 사건 재판 당시 자백 외 유일한 과학적 근거로 제시됐던 국과수 ‘감정서’에 대한 전문가들의 의견을 들었다. 1989년 감정서는 현장 체모와 윤 씨 체모의 유사성이 ‘3600만 분의 1’이라고 결론짓고 있다. 3600만 명 중 한 명밖에 없을 정도로 서로 유사하다는 뜻이다.

하지만 당시 감정서에는 그 같은 결론을 스스로 부정하는 내용들도 담겨 있었다. 두 체모 간 10여 종 금속물질의 방사성 동위원소의 편차율은 40%였다. 통상 5%, 최고 20%는 넘지 말아야 한다는 게 전문가들의 의견이다. 그런데다 염소는 170(현장 체모) 대 1572(윤 씨 체모), 마그네슘은 198 대 844(단위 ppm) 등으로 몇 배 차이가 났다. 하지만 1989년 재판에선 누구도 그런 내용을 눈여겨보지 않았다. 이번에 윤 씨의 재심 재판에 나선 국과수 등 전문가들은 “도저히 같은 시료(체모)라고 볼 수 없다”고 증언했다.

법무법인 다산과 함께 윤 씨 재판을 맡고 있는 ‘재심 전문’ 박준영 변호사는 재판정에서 “‘편차율 40%’가 ‘유사성 3600만 분의 1’로 둔갑돼 윤 씨를 범인으로 모는 ‘확증 편향’을 일으켰다”고 주장했다. 재심 증언대에 선 윤 씨 기소를 담당했던 검사는 “감정서의 숫자는 자세히 보지 않고 ‘일치한다’는 국과수의 결과만 믿었다”고 말했다. 당시 국과수에서 감정서를 작성한 책임자는 건강 악화로 증언을 못하고 있다. 윤 씨는 잠시 휴정 시간에 “감정서를 보고 담당 검사의 말을 듣고 있으니 ‘쑥쑥 오른다’(부글부글 끓는다)”고 했다.

한 사건, 두 명의 자백

윤 씨 재심 사건에서 핵심은 감정서의 신뢰성과 함께 이춘재와 윤 씨의 자백이다. 윤 씨는 경찰에 체포된 후 범행을 ‘자백’하는 자술서를 3차례에 걸쳐 10쪽가량 썼다. 윤 씨는 “연행된 뒤 3일간 잠을 한숨도 재우지 않아 경찰이 불러주는 대로 정신없이 썼던 것 같다”고 했다. 자술서는 피해자의 목을 조를 때 맨손을 사용하고 범행 후 피해자의 아래 속옷을 벗긴 후 그대로 다시 입혔다고 했는데 현장 상황과 달랐다. 초등 3년을 마친 피의자가 썼다고 볼 수 없는 표현도 여러 곳이라고 변호인 측은 설명했다.

반면 경찰이 지난해 이춘재를 진범으로 잠정 결론 내리면서 범인만이 아는 ‘의미 있는 진술’을 몇 가지 예시했다. 피해자의 신체 특정 부위에 대한 설명, 박 양의 방 구조를 펜으로 그려가며 설명한 점, 벗은 양말로 목을 조른 범행 수법과 범행 후 피해자의 새 속옷을 뒤집어 입히고 나왔다는 내용 등이 범행 당시 상황과 같았다는 것이다. 다리가 불편한 윤 씨가 열린 대문을 두고 자신의 키 높이보다 높은 담장을 넘어 들어갔다 나왔다는 진술이나 현장 검증 내용도 신빙성이 떨어진다고 변호인 측은 주장했다.

여기서 한 가지. 현장 체모의 혈액형은 B형으로 이춘재의 O형과도 다르다. 이춘재가 진범이라면 현장에서 채취된 체모가 어디서 나왔는지, 혈액형 조사가 정확했는지가 문제다. 국가기록원에 보관되어 있던 현장 체모 두 점은 오랜 시간이 지나 최근 유전자 검사 등 첨단 감식을 의뢰했으나 ‘감정 불가’ 판정이 나왔다. 1986년부터 1991년까지 이춘재가 자백한 10건의 화성 연쇄 사건 중 5건은 유전자 검사로도 확인됐다.

엄숙히 지켜봐야 할 재심 결과

지난해 9월 윤 씨는 퇴근하고 집에서 오후 8시쯤 한 통의 전화를 받았다. 청주교도소에 있을 때 근무했던 박모 계장이 이춘재의 자백 사실을 알려줬다. 평소 뉴스나 인터넷을 잘 보지 않는 윤 씨는 그에게서 처음 들었다고 했다. 그 며칠 전 이춘재를 다시 조사하던 경찰이 찾아와서 “8차 사건도 다시 보려고 한다”고 했지만 자백 얘기는 해주지 않았다고 했다.

윤 씨는 이춘재의 자백 소식을 듣고 반갑거나 놀라기보다 ‘화성’이라는 말이 다시 나오지 않기만을 바랐다고 했다. “주위에 화성 8차 사건으로 복역하고 나온 것을 감추고 오랫동안 살아왔다. 내가 화성과 관련 있는 사람이라는 것이 알려져서 뭐가 좋겠냐라는 생각을 했다.” “지금처럼 재심을 청구한다는 것은 생각지도 않았다. 이미 20년을 복역하고 나와서도 10년이 지났다. 잊혀졌던 화성 사건이 자꾸 들먹여지는 것이 싫었다.”

12월에는 1991년 부산 엄궁동 낙동강변 살인사건으로 21년간 옥살이를 했던 두 명에 대한 재심 판결도 나올 예정이다. 재심 결과는 당사자뿐 아니라 이 사회와 국가에도 큰 의미가 있다. 이들이 모두 무죄로 나온다면 사법 시스템 전반을 되돌아보는 거울로 삼아 통렬한 반성이 있어야 할 것이다. 엄숙하고 진지하게 결과를 지켜볼 일이다.

청주·수원=구자룡 논설위원 bonhong@donga.com

논설위원 현장칼럼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![엄마도 태아도 불행한 낙태… ‘낙태 줄이는 낙태법’ 돼야[논설위원 현장 칼럼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/11/25/104133490.1.jpg)

댓글 0