A 씨는 어릴 때부터 아이스하키 국가대표를 꿈꿨다. 하지만 고교 2학년 때 꿈을 접은 그는 일반대에 진학했다. 당시 운동부 감독에게 당한 지속적인 폭력 탓이었다. 평소 입이 거칠고 손버릇이 나빴던 감독은 강원도 전지훈련 때 A 씨를 라커룸에서 40분 넘게 때렸다고 한다. A 씨는 “얼마나 맞았는지 온몸이 퉁퉁 부어 입고 있던 바지를 벗질 못했다”며 “그날만 떠올리면 지금도 덜덜 떨린다”고 했다.

프로배구에서 다시금 수면 위로 떠오른 ‘학폭(학교폭력) 미투’. 체육계 폭력은 이 정도면 고질병을 넘어 불치병이 아닌가 싶을 정도다. “이 바닥에 있는 이들은 전부 폭력의 가해자이거나 피해자이거나 목격자”(정용철 서강대 교육대학원 교수)란 말까지 나온다. 정 교수는 “일부의 예외적인 돌출행동으로 규정해선 안 된다”며 “체육계 전체의 폭력문화를 지도자와 관계자, 학부모들까지 눈감아온 결과가 곪아터진 것”이라고 진단했다.

“그땐 대학 가고 싶어 말하지 못했죠. 지금은 선수 생활에 피해 갈까 봐 용기를 못 내고요. 물론 죄책감이 들죠. 제가 침묵해서 후배들이 아직도 맞는다고 생각하면…. 하지만 잠시 떠들썩할 뿐이죠. 폭로한 피해자만 힘들고, 결국 바뀌는 게 없는 걸 다 알잖아요.”

전문가들은 뿌리 깊은 폭력문화를 뿌리 뽑으려면 특단의 조치가 필요하다고 입을 모은다. 현재 미국에서 시행하는 ‘데이터베이스(DB) 시스템’ 구축이다. 가해자는 징계 정보는 물론이고 신고이력까지 그대로 남아 어떤 주나 학교로 옮겨가도 활동할 수 없다. 정 교수는 “행여 징계로 이어지지 못해도 이런 세세한 이력을 남기면 폭력을 제어할 장치가 마련되는 것”이라고 했다.

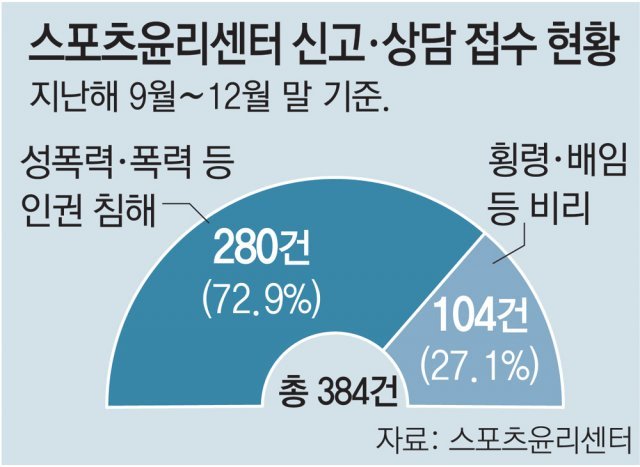

사실 DB 시스템은 국내에서도 이미 구축을 시작했다. 지난해 6월 철인3종 국가대표였던 최숙현 선수가 세상을 떠난 뒤 스포츠윤리센터는 신고 접수와 상담에 나섰다. 지난해 말까지 들어온 신고 및 상담은 384건에 이른다.

이소연 사회부 기자 always99@donga.com

현장에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아리

구독

-

횡설수설

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![증발자를 지우지 말고 찾을 수 있길[현장에서/이호재]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/02/25/105601484.1.jpg)

댓글 0