그 대신 인물들이 주로 관계 맺는 방식은 바로 ‘응시’다. 소설 속 관계는 대부분 대화가 아니라 시선을 통해서 드러난다. 릴리는 뱅크스가 자신의 그림을 본 것만으로도 그와 깊은 교감을 나누었다고 느끼고, 자신이 램지 부인의 손가락을 봄으로써 그녀의 내밀한 성역을 꿰뚫고 들어갔으며 그녀의 본질적인 정신에 닿게 되었다고 여긴다. 그런데 이들은 정말로 서로를 제대로 파악하는 것일까? 어쩌면 관찰하고 짐작하는 것 정도가 타인에 대해 알 수 있는 최대치일지도 모른다는 냉정한 사실을 넌지시 암시하고 있는 것 아닐까?

이 소설의 아름다움은 개인의 내면에 잠재된 깊은 불안을 드러내는 독특한 대화 방식에서 온다. 모든 인물의 의식에는 불안이 깊고 광대한 바다처럼 요동친다. 그런데 이 불안이 아주 깊어지거나 감당할 수 없는 지점으로 처박히려고 할 때마다 옆 사람과의 대화로 가까스로 끌어 올려진다.

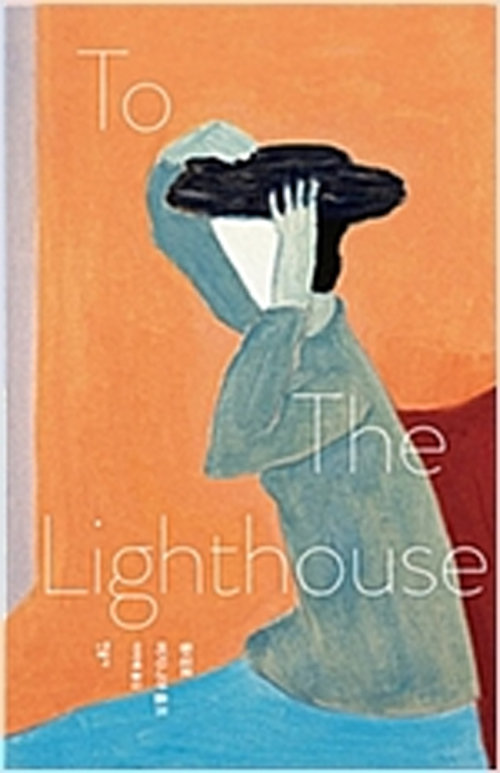

‘등대로’는 이러한 불안의 미끄러짐으로 가득 차 있다. 인간의 내면 깊숙이 잠복해 있는 불안은 마치 깊고 어두운 바다 같고, 다른 사람과 맺는 관계는 그 위에서 흔들리며 떠 있는 작은 배가 잠시 부딪치는 정도에 불과할지 모른다. 그러나 버지니아 울프의 소설은 그것을 통해서 한 사람의 깊고 아득한 심연이 다른 누군가의 심연과 만나는 찰나가 얼마나 아득한지, 그래서 또 얼마나 아름다울 수 있는지 알려준다. 불안의 실체는 영원히 붙잡을 수 없고 끝없이 미끄러진다는 사실은 막막하고 서글프지만, ‘등대로’를 읽는 일은 그렇지가 않다. 그 미끄러지는 순간에 반짝이는 물결의 아름다움이 이 소설에 있기 때문이다.

인아영 문학평론가

클래식의 품격 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

광화문에서

구독

-

밑줄 긋기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![극단의 시대, ‘에델바이스’의 향수[클래식의 품격/노혜진의 엔딩 크레디트]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/03/16/105893863.1.jpg)

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.12.thumb.jpg)

댓글 0